作为“他者”的山姆——电影中的美国形象

作为“他者”的山姆——电影中的美国形象

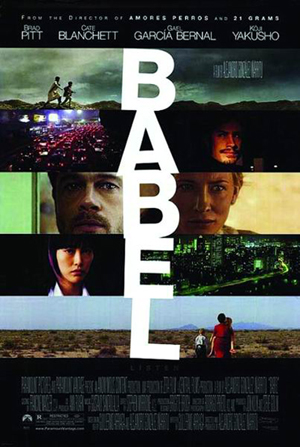

墨西哥电影《通天塔》海报

本年度的奥斯卡颁奖典礼上,由英国导演丹尼·鲍伊尔执导,讲述了一个“印度式故事”的电影《贫民窟的百万富翁》大获丰收,囊括了“最佳剧情类影片”及“最佳导演奖”等四项大奖。由于影片当中的异国情调及其背后西方话语的强烈对比,自然使得评论界又一次联系到了好莱坞的“中心主义”和对其他国家与地区、尤其是第三世界的“他者眼光”这个长久的话题。某种程度而言,好莱坞这种历来为左派人士与知识分子争相批判的“地位”,已被大众习以为常,不过,文化上的“中心”与“边缘”,从来都不是绝对的和单向的。向为人们所不注意或了解的是,以好莱坞为代表的美国电影,在对其他国家地区进行尽情“猎奇”的同时,美国本身的形象也同样会被作为“他者”,呈现在这些国家和地区的影片之中,并且解读各异。

出于“近水楼台”的地理条件,以及千丝万缕、恩怨不绝的联系,拉丁美洲的电影在表现“美国”这一形象时,总会多少蕴含着某种复杂的情感意味。墨西哥导演亚历桑德罗·伊纳里图的影片《通天塔》讲述了一系列互相关联的“单元故事”。其中一个是:一位在美国非法打工的墨西哥女佣周末到出门远行的雇主家照看两个孩子,而他的弟弟恰好在这一天于老家举行婚礼。为了参加婚礼,又不让孩子们单独留在家中,女佣带着他们一起回了一趟墨西哥。晚上,女佣的外甥开车送他们回美国。边境检查站的美国警察看到“墨西哥人的车里有两个美国孩子”,不由起了疑心,语气生硬地详加盘查起来。女佣的外甥受不了这种“侮辱”,借着酒劲,驾车强行闯过检查站,引来了美国警方的追捕。最后,误会虽然澄清了,但墨西哥女佣也丢掉了工作,并被遣送回了家乡。

在文本论述中,“异国形象”实际上包含了“他者”和“自我”两种描述。“自我”在叙说“他者”时,也是在通过“他者”传递着“自我”的形象。《通天塔》当中,美国这个“他者”显得是那样蛮横无理,而观众同时亦能感受到墨西哥人对此的反感与无奈。这正是现实里墨美关系的投影;历史上的屈辱,今日的深度依附,加之主权上的平等要求,各种矛盾的因素混合在一起,使得墨西哥对美国“爱恨交加”。犹如20世纪初的墨西哥总统迪亚兹所言,“墨西哥最大的问题在于离上帝太远,又离美国太近”。事实上,这句名言的主语,也可以替换为整个拉丁美洲。

巴西影片《九月的四天》取材于真实历史事件:1969年9月4日,为了打击受美国支持的巴西军政府,激进组织“MR8”绑架了美国驻巴西大使埃尔布里克。经过四天的紧张斡旋,这场危机最终以军政府释放15名在押政治犯换取埃尔布里克获释而告终。影片的改编脚本,正是当年绑架者之一、“MR8”成员费尔南多·加贝拉的回忆录。在片中,沦为人质的美国大使埃尔布里克是一位文雅有礼、临危不乱的儒者形象,反倒是实施绑架的激进分子加贝拉陷入了狂热与反思的折磨之中。埃尔布里克甚至还与“绑匪”建立了某种奇特的“友谊”,经常像父亲与儿女那样谈心。影片在无形之中传达了这样的信息:美国人埃尔布里克本身是无辜的,善良的,可恨的是他所为之服务的“美帝国主义”。在这里,美国的“他者”形象是个人与制度的重叠、是正邪二元混杂的,或者说是模糊的。无法分割美国的多面性,时至今日,也是拉美社会在批判美国时难以绕开的纠结。

如果说拉美面对美国形象时的自相矛盾是由于落后与先进的反差,那么欧洲则更多的属于“文化冲突”,是始终难以摆脱优越感的欧洲文化在与美国文化进行互动中对自身地位的维护。丹麦导演拉斯·冯·提尔的作品《黑暗中的舞者》是在丹麦和瑞典拍摄,讲的却是一个美国背景下的故事:1960年代,来自捷克的女移民塞尔玛孤身一人,靠在工厂做工抚养着小儿子吉恩。为了凑够给吉恩治疗眼病的钱,她终日辛劳,但心中仍然保持着对音乐的热爱。塞尔玛的房东比尔是个人生失意的警察。这一天,比尔溜进塞尔玛母子的房间,偷走了塞尔玛辛辛苦苦攒下的钱,好去还赌债。塞尔玛发觉后,追到比尔家里讨还。二人争执之中,比尔被自己的枪打伤,绝望之下,他请求塞尔玛帮他“自杀”,并不要把这些事说出去,以维持他最后的尊严。心地纯良的塞尔玛答应了,结果,比尔妻子误以为是塞尔玛“谋杀”了比尔,将其告发。塞尔玛被捕,并被法庭判处绞刑。在临刑前,她得知了儿子吉恩手术成功的消息,最后一次高兴地唱起了歌。

虽然影片实质的主题并不在于社会批判,但片中所塑造的美国形象,无疑是负面的:潦倒的警察比尔,虚荣而无情的比尔太太,冷冰冰的法庭,呆板的庭审制度,还有塞尔玛由于移民身份而在法庭上所处的弱势地位。而这一切又无不在反衬着女主角塞尔玛的正面形象,尤其是在庭审过程的情节中,为了恪守与临死前的比尔达成的誓言,塞尔玛没有说出比尔自杀的真相,不惜将自己推入绝境,展现了一种古典情怀式的道德光辉。两相比照,影片里所表现的1960年代的美国社会,成了一台压抑人性的体制化机器。从中亦可看到传统自由主义的欧洲文化与本质上保守的美国文化之间的深层隔阂。

在大洋另一边,东亚国家日本和韩国的电影作品中,时常会涉及到与之具有“特殊关系”的美国形象,这也是在其构建自身历史文化叙述当中所无可回避的。制作于1970年代的日本电影《人证》,亦曾作为经典译制片在中国风靡一时。它所描写的,便是一个与日美历史联结有关的故事。来自美国的黑人青年焦尼横尸于东京街头,日本警方联合美国警方调查此凶案,不想最终的真相却是一段令人唏嘘的往事:“二战”后的横须贺,驻日美军士兵威尔歇与日本女子恭子同居,生下了混血儿焦尼。威尔歇把焦尼带回了美国。长大后的焦尼回日本寻母,并找到了恭子。可已是著名服装设计师的恭子为了不让这种“丑闻”影响自己现在的名誉地位及家庭,这才杀死了焦尼。影片的结局是恭子以自尽赎罪。在主题上,《人证》探讨的是人性的挣扎。而片中的大背景,则从侧面勾画了美国在日本战后社会里所代表的某种时代形象:不负责任的外来闯入者。

与拉美地区有些相似,韩国电影中的美国形象也是变化不定和矛盾的。这在近些年当中尤其突出,所反映的乃是时代变迁影响下的韩美关系:一方面延续了承自“冷战”的“同盟者”,另一方面内在的文化冲突也日益明显起来。也因此,美国这个“他者”在不同的韩国电影里面被赋予了截然不同的涵义。

在多数表现当年朝鲜战争的韩国电影中,其表述依然遵循韩国的传统现代史观,美国往往是以“盟友”形象出现。不过2005年票房大卖的战争大片《欢迎来到东莫村》则对此有所创新。在片中,北南双方的军人成为了主要角色,代表美国的美军飞行员更多充当了“中立者”。影片以昔日为敌的北南军人联手用生命保卫了象征朝鲜民族本土价值观的“东莫村”为高潮,美军飞行员则怀着对他们的敬意安然离去。在这里,影片创作者实际上是提出了民族问题内部解决的政治主张,美国成了不能理解民族利益的外来势力。这也和当时半岛流行的观念潮流不谋而合。而奉俊昊执导的科幻社会问题片《汉江怪物》更进一步地对美国在韩国的政治与军事存在进行了文化批判。影片中的“反派”是一只因为生化污染而变异的巨型水怪,肆虐于汉江两岸,贪婪地吞噬人类。而影片在一开头就交待了这只水怪的“由来”:驻韩美军的秘密生化实验室里,傲慢的美国专家随意地把实验制剂残余倒入下水道。在事后的危机处理中,这些美国专家又不顾韩国人的生命安全,反而忙着提取对自己有利的“实验结果”。同时,在美国势力的束缚下,韩国各界在面对怪物时虚弱无力,慌乱而迷茫。在《汉江怪物》的讲述中,美国的“他者”形象被定义为双重的污染者:自然界的和精神上的。

一般地,一个文化体系的深度可以决定其在文化互动之中的地位和角度,具体而论,文化体系愈是深厚,愈会体现得不卑不亢并且具有包容性。以在美华人为主角、美国社会为背景的中国电影《刮痧》,就是以一种开放的姿态做着表述与探讨。香港影星梁家辉扮演的华人精英许大同,自以为已经实现“美国梦想”,融入美国主流社会。可一件平常的家庭小事却彻底改变了他的想法:许大同的小儿子一次偶得小病,来自中国大陆的许父——由著名老演员朱旭扮演——无意中用中国传统的“刮痧”方法给孙子治疗。而在美国人的价值判断中,这却成了许氏父子“虐待”孩子的“罪证”。许大同由此走上了艰苦的维权之路。

《刮痧》的冲突核心是放在了中美两种不同文化的差异而带来的沟通障碍之上。影片并没有对其中呈现的美国背景进行含有褒贬的指向性判断,而只是客观地展示彼此的差异而已。片中的美国社会及美国人物,也不过是区别于中国符号的另一副文化形象。双方是被置于了一个平等的空间之中。最后峰回路转的“大团圆”结局,则表达了创作者对于文化之间可以实现理解的乐观精神。这其中作为“他者”的美国形象,也是少见的平和。这大概与叙述“他者”的“自我”的宽容精神有关。

一般而论,不同国家和地区的电影彼此构建相互的形象,是一种再正常不过的交流。就像中国观众在好莱坞影片里看到“中国的故事”,美国人看《刮痧》当中的美国,都不该是什么特别的事情。然而现实却不尽然,尤其是在今天,当美国文化已经被置于某种所谓中心的情势之下,更多普通观众在通过本土的影视作品来观察美国形象的时候,不由得不产生可称为“反观镜像”的乐趣。而创作者们本身亦会借助对作为他者的美国形象的叙说,来完成某些本土语境下所难以实现的话题表达。这种种现象多少也说明了,国际文化体系的不平等,依然是一个很难改变的现状。

本版主要内容

- 作为“他者”的山姆——电影中的美国形象梅锋2018-12-14