“我不是学问家而是实干家”——梁漱溟与中国的现代化(中)

“我不是学问家而是实干家”——梁漱溟与中国的现代化(中)

“我常说自己,有两个问题占据了我的头脑。两个问题,一个呢,现实问题,现实中国的问题,因为中国赶上一种国家的危难,社会的问题很严重。这个现实的问题刺激我,这个问题占据我的脑筋。……还有一个问题是一个超过现实的、也是人生问题,对人生的怀疑烦闷——对人生不明白,怀疑它,有烦闷……两个问题不一样,一个就让我为社会、为国事奔走,一个又让离开。” ——梁漱溟

■主持:吴子桐

■嘉宾:艾恺(GuyS.Alitto,美国芝加哥大学历史系教授)许章润(清华大学法学院教授)

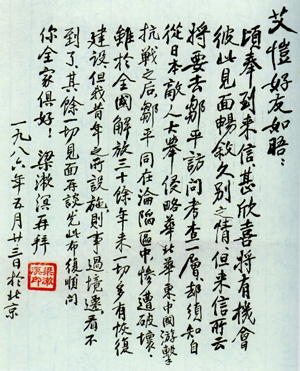

梁漱溟致艾恺书信手迹

吴子桐:面对西方文明冲击的时候,近代中国知识分子发生了分化,有的走向“全盘西化”,有的提倡“中学为体,西学为用”,有的纯粹是固守国粹。二位教授认为,梁漱溟先生在这样一种“体用之争”中处于什么样的位置?如何评价以梁先生为代表的新儒家在重估中国文化的价值、反思现代化与现代性方面所作的贡献?

艾恺:我首先应该说明“中体西用”的问题。当然这是中国的一种说法,不过全世界有类似的情况,如西方的法国、英国,我有一本书就是说这个问题。中国的历史最悠久,文化的连续性最强,所以这个危机在中国是比较严重的。不过在启蒙运动的时候,已经有这个问题。如德国,他们也用法国的一些东西,同时也保存他们自己的“体”,法国的东西是“用”。每个国家都有类似的问题。说到梁先生,他并不是一个国粹派,虽然他不反对保存古代文学什么的。“中学为体,西学为用”的说法最早是张之洞用的,他用这个词儿,并成立了一个“存古学堂”,保护中国古典文学的东西,因为他和一般人都觉得中国文化本身是在这里面的。梁先生的看法不是这样,他觉得失去这些东西是不可避免的,是一个迟早的问题,每个时代有每个时代自己的东西。他觉得最要保护的就是一个“伦”字,这是中国文化的核心,少了唐诗宋词关系不大,丢了“伦”,关系就大了。

许章润:是的,我觉得艾恺先生这一点把握得很深刻。梁先生说中国要保存的是中国文化的真精神,比方说自强不息,比方说循时而变,比方说以人为中心等等,而一些器物,甚至于唐诗宋词之类,如果非丢不可,丢成为不可避免之事,那就只好顺其自然。从这个意义上看,他既不是国粹派,也不是激进派,也不是中体西用,或西体中用。究极而言,虽说愿心如一,但当年张之洞一辈提出“中学为体,西学为用”,与梁漱溟的出发点毕竟有所不同。张之洞做官,他要做事,因而认为要做事情,得有个纲领、原则,才能决定取舍,所以他尽量把事情简单化。可是梁先生不这么觉得,他是非体非用,即体即用,体用不二。对于不同文化类型,或者说生活的样法,他于因应人类生活之需的意义上恰予区别对待,视其为长时期文化互动的自然选择、淘汰的过程。因而,对于“中学为体,西学为用”这一套东西他并不是很欣赏,正如他对表白什么“本位”的宣言不感兴味一样。有人说他是儒家里面保守主义的英雄,梁先生却说:不要给我戴这个帽子,我承担不起。

艾恺:你讲的这些话也是我想讲的,不过你的表达能力比我高,我完全同意。当时中国的剧烈变动,不是国学学科的问题,梁先生对这个也是没有兴趣的,他觉得国学也并不是代表了中国真的文化。

许章润:梁先生少年时代就学于顺天府中学,就是现在的北京四中,学的是数、理、化、英文这一套新式学堂的内容,虽在儒生官宦世家,却并没有经历过传统经典的正规启蒙教育,所以他一辈子背不了《论语》,晚年他还说过自己一辈子虽然尊孔,然而对于孔孟圣贤的章句却难以成诵这样的话。我有时琢磨,梁先生奇妙的地方在于——正如有的学者也曾说过的——他把孔子生命化了,他的精神气质、生命脉络与孔子是一脉相承的。孔子其实是一个博大刚健之人,不是一个保守僵化、唯唯诺诺之辈。在体用之争的问题上,梁先生反对中国和西方的截然对立,他把印度文化引进来,这说明他是一个多元文化主义者,而且他也举自己的例子说:我是一个蒙古人,但现在是一个儒家文化信徒,中国文化是开放的。他是吸收了各种东西,才成为他。有的研究者说他是保守主义的大旗,诸如此类,都离他的生命形态太远。

梁漱溟像素描 许章润绘

艾恺:是啊,我刚开始研究他的时候,国外一般的学者理都不理他,理他的就是用文化保守这个说法。我用的是“守成”这个词,这个比较合适。

他一辈子一点都不像保守主义者,一般人说他要保存、复兴中国文化,不过他想复兴的中国文化就是那个时候根本不存在的,19世纪末,康梁、严复、谭嗣同等人已经开始批评中国文化,康梁说孔子要是在的话,一定要主张变法,严复说我们的问题很简单,我们的圣人是错的。梁先生说,可以说是错的,也可以说他们是有远见的,还没有解决第一条路的问题,就想到第二条路了。他就进退维谷,放弃它和完全保存它都不行,所以他就要保存它的精华,它重要的部分,这不包括古代文学、国学,他当然不反对保存,但他不认为这是非常重要的。

许章润:所谓“守成”,就是说他以文化传人自居,自感担承一系文明命脉,与此同时,其心态持守的却是一种开放的文化体系。某种意义上不妨说,他是“以德抗位”的中国自由传统的杰出接续者。就我个人而言,自少年而至中年,最能打动心弦的,依然是他的特立独行气质与不屈抗争精神。

艾恺:为什么要保存?因为它已经存在了这么久,这就证明了它的价值,毛泽东讲了几次,也是这个道理,这个东西我们不能随便放弃。

许章润:毛泽东在自己的早年和晚年颇有差别。早年他说要集成孔子和孙中山的优良传统,后来到了“文化大革命”,一个极为特殊的阶段,就一切都变了。

艾恺:对,我完全同意。中国知识分子早就想把国家不富强的责任推到孔子的身上了,只有中国有这个现象,也是独一无二的现象。西方那些国家都是提倡要保存自己的东西,一直到现在都是如此。只有中国有五四运动,有全盘西化这些观念,也很奇怪。

许章润:晚近中国,常常表现出两条思想路线平行发展的景象。比如,从1840年开始,尤其从五四运动以后,出现了极端的全盘西化,要打倒中国文化;但是与此同时,也出现了像钱穆、熊十力、梁漱溟这一脉人物,强调对于中国文明的“温情与敬意”。在《国史大纲》的序言里,钱穆先生就曾说过,倘把今天我们的这种软弱、无能、昏暗所造成的国运衰敝,归罪于我们的祖先、归罪于历史,可算是最没出息的事情。我曾在一篇文章中探讨过这一现象,认为这和西方的一种思想很相像,就是“弑父情结”。从古希腊以来,西方有一种学生要杀死老师、儿子要杀死父亲的“情结”。之所以要杀父亲、杀祖先,一个原因就是父亲或祖先要么太厉害,把我们压住了,要么就是太差劲了,使得后代继续生活、前行受到了阻碍。中国式的文化“弑父”,我觉得有一种转嫁责任的倾向,把我们当下的挫折转嫁到祖先头上去,经此“弑父迁责”,似乎获得了一点纾解。

邹平乡村建设研究院总部

吴子桐:梁漱溟先生说:“我不是学问家而是实干家。”他在河南、山东邹平等地进行了一系列乡村自治、乡村建设的实践,提倡平均地权、教育民众、创造新文化。梁漱溟为什么如此看重乡村改革?其乡村建设理论的特点什么?结合当今的语境,梁漱溟的乡建理论和实践对我们有怎样的启发?

艾恺:我觉得在将来,乡村建设是中国一定需要的。乡下的问题还没有解决,而且将来还会越来越严重,这怎么办?还有环境污染问题,我的一个朋友廖晓义是搞环境保护的,她自己认为她是梁先生的徒弟,她认为她搞的是绿色的乡村建设,她非常能干。我秋天在芝加哥要举行一个会议,不是专门关于梁漱溟的,是关于儒家的未来的,虽然她不是学术界的人,她和梁先生一样是实干家,我就请她来参加。中国的农村问题是很严峻的,因为生产越来越机械化,越来越不需要人力,但中国的人口还是那么多,现在就有变相的失业者。

许章润:根据有关学者的研究,到去年为止,中国的城市化率是47%,而美国1900年就达到了这一水准。换言之,中国现在的城市化程度相当于110年前的美国,这样一对比,就有点触目惊心了。对于这一问题,我是这么想的:黄仁宇教授曾经说过,中国的问题涉及到整个文化与体制的翻新,需于长时期中逐步加以改造,这包括高层——就是国家建构,也包括底层——就是中国社会、中国农村的重建。当这两方面的重构与改造完成得差不多时,就要加强民主法治建设,将上下联系、沟通起来。

我觉得在这个问题上,梁先生有两个出发点,一是他认为中国文化的根不仅在庙堂之高,还在江湖之远,所以农村是中国文化的根本所在,“伦理本位”这种社会形态主要就在中国的农村。我想梁先生可能正是基于这一点,才认为对于解决“中国问题”而言,农村比城市更重要。第二点是,梁先生不是一个政客,也不是一个书斋里的学者,他是把自己当作圣人来要求的,要以自己的行动来感化、影响整个世界。所以急功近利的“中学为体,西学为用”这种方案他是不会完全赞成的,而像学者那样,在书斋里面拿出一种理论方案,他觉得也没有意思,因为那些东西比较容易。梁先生说过,现在的读书人,以为社会像一团面粉,“染苍则苍,着黄则黄”,这个书本上比较容易,而要在实践层面让中国社会真的能朝理论设想的方向演变,才是百年大计。梁先生看到了其间的重要和曲折,所以他才从中国的乡村做起,而这恰是主流理论家和政客所不愿意做的。

我个人觉得,如果不是抗战爆发,假以时日,点滴推行,梁先生的实践是能够成功的。梁先生的设想是,在保存中国传统文化的前提下,逐步引入新型因素,包括西方的东西,让社会自己慢慢发展。从这一点来看,梁先生早年的思虑是非常有道理的,但是时代没有给他机会。

梁先生强调要“教育民众”,这一方面反映出梁先生有士大夫阶层的意识,认为中国的问题在于教育民众,但他的教育和自上而下的官式训导不一样。他是通过兴办乡学、举行朝会,提倡传统的、守望相助的道德,通过倡导某些伦理意识的复兴来进行自我教育。这和国民党搞教育的方法不同,国民党的“新生活运动”,在梁先生看来就是一种破坏,而梁先生强调的是自我教育,以人为助演生,于演生中求进步。

艾恺:梁先生是看长期的、有远见的,我也相信,如果抗战没有爆发,他的实践会成功。梁先生的意思是,对中国的基层社会,不要用政治的鸿沟去破坏,因为如此作为,虽然动机很好,但结果不佳。所以他要将政治教育化。

许章润:是的,当年许多措置,今天回头一看,与中国农村颇多扞格,反映了当政者急于求成、时不我待的心绪。国民党推行的“地方自治”,要在农村进行选举,但梁先生却说这是不可能的,老百姓不喜欢,还不如用中国传统的“选贤任能”,把乡学作为政治和文化中心,也是一个生产和技术中心,然后在村庄里逐步组织新的生活,提高生产率,提供基本治安。他的方案,可说是将政治藏于教育,而以教育这样一个软性的机构和手段来落实政治。所以,对于地方自治,梁先生才会直言:“直截了当地说罢:现在要举办地方自治,就是莫大的苛政。”而究其源头,就在于对经由乡村建设而解决“中国问题”,一般人等不及,只有梁先生等得及,梁先生说要通过若干代人的奋斗,可是一般人说我们这一代人就要达到这个目的,这就不免与现实起了强烈的冲突。

吴子桐:在“传统”向“现代”转变的过程中,法治问题是一个社会转型的重要标志,梁漱溟是如何看待这一源自西方的法治传统及其与中国社会的结合呢?

艾恺:梁先生很早,大概19岁以前,他也很积极地主张立宪主义,觉得这是非常重要的事情。他那时中学还没有毕业,像康梁派一样,觉得最合适的政体是君主立宪。他中学最后一年,就不耐心了,就参加了同盟会,参加了革命,他自己说是“玩了炸弹和手枪的把戏”,也是很积极的——无论什么事情,他一旦决定是对的路,就会一直走下去。民国初期,那时虽然是民国政体,他还是觉得宪法是非常重要的。甚至于1916年,袁世凯还在的时候,因为梁先生的亲戚是司法总长张耀曾,梁先生做他的秘书,管比较机密的文件,他也是积极地参加反袁运动,因为袁世凯那时不是要称帝吗。另外,他之所以积极做这个工作,因为他那时觉得宪法是非有不可的,而袁世凯对宪法一点都不在乎。

五四时期他在北大教书,他已经决定中国共有的文化还有它的价值,要予以保存,至少保存其核心,这是一方面。另一方面他也同意陈独秀和李大钊他们提出的科学与民主,而民主的一部分就是宪政和法治的问题,他觉得这是属于民主一方面的。1924年离开北大以后,他就开始发展乡村建设运动,大概1930年,他看到乡下的政治机构表面上是法治的,但事实上对乡下不利,无论政府怎么想帮老百姓,但西方式政府的本质,都不得不迫害乡下老百姓。他用了这个比喻,说乡下老百姓或乡下社会就像一块豆腐,而政府就像铁钩,无论怎么想帮豆腐的忙,还是没有办法,因为铁钩的本质就是这样。所以后来他就决定法治或宪法不怎么重要,因为他认为每一个制度、文化本身没有什么价值,价值是要看那个时代的情况。就像他本来没有批评西方文化,也没有批评中国文化和印度文化,他只是说人类发展的第一个阶段,西方文化是最合适的,因为要征服控制自然,要解决人类的基本问题,他接受科学与民主就是这个意思。他后来觉得宪法不能解决问题,因为当时中国面临的最严重的问题,是乡下的贫穷、落后、无知。因为他知道虽然乡下还保存一些中国文化的成分,他也还要保存这些成分,不过他一方面要复兴中国文化,一方面要解决乡下的问题,所以那时他觉得不要再玩西方把戏,就是宪法之类。

到了抗战时,主要的任务是抗日,所以那时他虽然参与组织了民主同盟,可是他自己并不专门主张宪法,当时很多人甚至国民党官员都觉得需要宪法,可是他自己作为领袖之一,总觉得宪法不会解决当时面临的问题,再说他觉得宪法不适合于当时中国社会的国情。后来20世纪50年代到70年代,他根本不想这个问题。到了20世纪80年代,许教授之前讲到,他曾表示非有宪法不可,我看他是刚经过文革,所以觉得宪法是非常重要的事情。他去世以前的几年,他也许回到原来的立场,觉得宪法是非有不可的。他的思想是随着中国实际而变化的,他觉得思想、哲学这些,除非是解决中国现在实际的问题,否则本身是没有什么价值的,思想哲学是非常相对的,这个立场我觉得是来源于佛家,因为对佛家来说,什么都没有真正的价值,不需要执着。

许章润:我很同意艾恺教授讲的,梁先生在这个问题上的确没有自己的私见,他是从“中国问题”出发看待这个问题的。有一个细节,我觉得很有意思,这在王世杰先生的日记里有记载,梁先生的日记里也写了这件事。就是在重庆的时候,大概是抗战末期、1945年前后,当时蒋介石安排见他们几个人,见完以后,梁先生坐王世杰的汽车走。王世杰主张,中国需要即刻实行宪政,而梁先生却认为此为不急之务,因为现在面临的是打仗的问题,不是宪政的问题,希望以宪政来阻止打仗,这不可能,“中国问题”走到这一步,宪政帮不了中国。梁先生是民盟的创始人之一,在这种情况下他们作为第三方势力,本身就出现了分歧。

梁先生一辈子从来没有反对过宪政本身,他反对的是在烽火连天、民不聊生的年代里搞宪法、宪政,他认为那不切实际,太天真了。梁先生早年,十八九岁的时候,天天想着宪政,深受当时“立宪派”的影响,“以英国式政治为理想”,“梦想议会政治”,“渴望中国宪政之实现”,“亦以为只要宪政一上轨道,自不难步欧美日本之后尘,为一近代国家”。可是,随着时势流转,后来他觉得不是说宪政不好,而是对于中国来说,彼时彼刻,实在无现实的可行性,而且,好像也没有必要。后来他一度倾向社会主义,虽“所知甚少,却十分热心”。

1920年春,漱溟年将而立,在经过将近10年的长期精神危机后,由佛归儒,从此安身立命,“人生问题”遂有答案;1926年后,他对于中国政治与宪政等一系列问题的看法逐渐成熟,决心从事乡村建设,而于“中国问题”找到途径。迄至晚年,梁先生思想发生了深刻的转变,他认为中国不仅需要宪政,而且是亟需宪政,以宪政民主的制度建设来防范权力的蛮横。所以,1976年毛泽东去世后不久,他就坐车去拜访雷洁琼先生,咨议时局,专门谈“毛主席思想中的法律观”。雷洁琼先生是法学家,1960年代曾任北京政法学院的教务长,她的丈夫严景耀先生是北大社会学系的教授,犯罪学家,二位在1949年以前都是民主教授,后来雷洁琼更是荣任人大常委会的副委员长。当时,雷先生怎么谈的我们不知道,但梁先生回家之后,作《毛主席对法律作如是观》,喟言:毛主席逝世两年后,法制与民主的呼声渐起,其前途必逐步展开,无疑也。实际上,早在1976年5月3日,梁先生即作有《英国宪政之妙》一文,其于宪政的至深感触和至深祈盼,在在彰显无遗。

所以,我体认梁先生这里有一个态度的转变。这不是学术思想的转变,他从来不甚看重所谓的“学术思想”,因为一切学术和思想都是围绕着现实人生打转的,否则没意义。事实上,他是觉得中国的问题走到今天这一步,相应的方案应该提上议事日程,如此而已。就“此时此刻”而言,宪政民主就是这样的方案。这一条很有意思,他和天真的宪政派绝对不是一回事。

艾恺:这同梁先生其他的思想是一致的,什么东西都是相对的,要看时机。抗战时他觉得时机未到。

另外,王世杰的孙女是我历史系的同事,她是极端的左派,她连自由的名号都不承认。她觉得她的祖先都是老古董。

许章润:这很有趣,据说美国20世纪60年代的反战一代,他们的父辈都是中产阶级,父辈的日子过好了以后,后代都成了左派,转而反抗带给他们反抗资本的东西,可谓反讽。

另外补充一点,梁先生是政协委员,1978年前后,他在政协会议发言,连续7次就讲同一个主题:中国需要民主法治。他有一句话,说究极而言,人是不可信的,指望人去做好事,是有希望没指望的事。此话出自一位儒者之口,而极言民主法治的“制度”的重要性,实在令人吃惊而感奋。

本版主要内容

- “我不是学问家而是实干家”——梁漱溟与中国的现代化(中)艾恺、许章润2018-12-14