“中国近现代史上独特且惊人的见证者”

最后的儒家 遗世的绝响——解读《吾曹不出如苍生何——梁漱溟晚年口述》

梁漱溟

艾恺

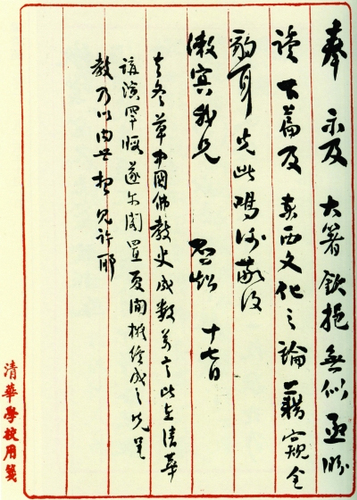

梁启超致梁漱溟,1920年

梁漱溟是“中国近现代史上独特且惊人的见证者”。他讲论东西文化,投身乡村建设,发起民主同盟;观世变,悯苍生,投袂而起。面对20世纪初民生凋敝、风云变幻的中国,他何以疾呼“吾曹不出如苍生何”?这是狷,是狂,还是最后一个儒家的使命感?外语教学与研究出版社、人民出版社近日联合推出《吾曹不出如苍生何——梁漱溟晚年口述》。本报记者专访该著的作者之一、芝加哥大学历史系教授艾恺(Guy S. Alitto)。

读书报:您曾在1980年和1984年两次访问梁漱溟先生,第一次访谈内容以《这个世界会好吗》为题出版,第二次访谈内容由外语教学与研究出版社、人民出版社出版,题目是《吾曹不出如苍生何》。《这个世界会好吗》的书名源于梁漱溟与父亲梁济的对谈,那么《吾曹不出如苍生何》这个名字是否也有典故?为何以此命名这本书?

艾恺:1917年10月,梁漱溟先生在湖南目睹军阀交战、民不聊生的惨景,心中悲悯,写成《吾曹不出如苍生何》一文。他自费印刷千册散发,呼吁民众自水深火热中奋起:“余以为若不办,安得有办法。若要办即刻有办法。今但决于大家之办不办,大家之中自吾曹始,吾曹之中必自我始。个个之人各有其我,即必各自其我始。我今不为,而望谁为之乎?嗟乎!吾曹不出如苍生何?”这种救世济民、舍我其谁的气概,在20世纪激荡的时代风云映衬下,“最后一个儒家”的个人形象颇为凸显。每每思之,都令人神往。梁先生一生的治学和实践,都以这样的儒者担当一以贯之。有鉴于此,我和编者都认为以《吾曹不出如苍生何》为题,最能概括梁先生在本书中所述行止交游的意蕴,最能代表梁先生以及那个时代知识分子的担当和气节。

读书报:1980年访谈时,您和梁漱溟先生聊到了中国的思想、梁先生本人的经历与交游。1984年的访谈与第一次有什么不同呢?您为何要进行这第二次的访谈?

艾恺:我于1980年访问梁先生之后,一直和他保持联系。我心里一直认为首次的访谈资料即为珍贵的历史文件。当我愈往这方面思考,愈觉得梁先生是一位独特的历史人物,他的生命贯穿了20世纪前80年中国的每一个重要历史事件。他是中国近现代史上独特且惊人的见证者!读者若从梁漱溟似乎总是身处重要历史事件之中这一角度思考,便知我以上所言不虚。例如,梁先生清楚地记得1900年义和团进入北京时的情形。事实上,当年义和团入京时曾立即给梁漱溟的个人生活带来了重大的影响。他当时正在一所西式学校就学,该学校由他家庭的朋友彭诒孙先生经营,彭先生也是梁漱溟与我的访谈内容里提到的第一个历史人物。由于学校有西式课程(如英语和科学),义和团焚毁了学校,梁漱溟因此无法继续就读。为了不让漱溟有机会自修,他的家人甚至将他的课本全数烧毁。就在此事发生五年以后,梁漱溟以一个学生的身份,参加了中国近代史上首次民族主义式的学生运动——抵制美国货。又五年,梁漱溟加入同盟会,成为地下革命分子,工作内容包括从事一些“子弹和炸弹行动”。一年后,他担任记者,并在南京见证了中华民国的成立。又过了两年,他和反对袁世凯的势力接触,直至他全心全意修习唯识宗佛学为止,他也因此成为20世纪初佛教复兴的重要人物。众所周知,梁漱溟在五四运动的中心北京大学教书,而且扮演了重要角色。他也因此认识了蔡元培、陈独秀、胡适、李大钊、章士钊、毛泽东、熊十力、梁启超以及其他当时中国重要的知识分子。

20世纪20年代,梁漱溟也和各式政治、军事人物有所接触,如李济深、冯玉祥、阎锡山和韩复榘等人。他甚至与许多爱好中国文化的欧洲人士结为好友,包括了卫西琴(Alfred Westharp)、卫礼贤(Richard Wilhelm)等。30年代,梁漱溟持续对政治和社会事务倾注关心,他结交了几乎所有的改革运动的提倡者,如黄炎培和晏阳初等人。他也认识了许多国民政府的官员。他去了延安并且与毛泽东对谈。他参与创立了一个既非国民党、亦非共产党的政治组织,即日后的中国民主同盟。他于此过程中创办了《光明报》。梁漱溟在第二次世界大战后紧接而来的国共和谈中扮演了关键角色。这一串他认识的重要历史人物的名单以及他所亲身参与的事件可以一直讲下去,但是我感觉这已足够证明梁先生是第一手历史知识以及关键且独特史料的来源,我因此决定于1984年继续访问他。如同首次,访谈地点在梁先生住处,我每天早上前往,每次时间几小时,共进行一个多星期,访谈过程中我深感梁先生的记忆极为清楚。

在第一次访谈中,我的问题被梁先生的答案所引导,他在第一次访谈中有意提供他自己对儒家和道家思想的观点;在第二组访谈中,我试着引导他朝他和重要的历史人物间的交往来作发挥,希望保存他能记住的任何东西。因此我在这次访谈中问的问题完全集中于梁漱溟漫长且曲折的一生中所认识并交往的人物。在1984年作的这些访谈中,梁老轻松回忆起许多不为人所熟知的人名。梁老立身处世正直诚信,早为世人称道,我想他断不至于故意闪避问题乃至捏造回答。

由此,我不禁想起口述历史的另一项好处,它能尽量补充生活中各层面因未留下足够文字记录而产生的盲点或缺憾。这份访谈笔录,如同已出版的首份笔录(《这个世界会好吗》),完全以录音为准,段落文章亦未经润色。当然,这也表明,我有限的中文能力恐将难逃读者的眼睛,想来甚感惶愧。

读书报:目前,口述历史类书籍可算是学界和出版界的一个热点。《吾曹不出如苍生何》在某种意义上也属于口述历史,您认为这本书和通常人们所知的口述历史类书籍有什么异同?

艾恺:《吾曹不出如苍生何》并非“通常的”口述历史出版品。以我所在的美国为例,口述历史大体上有两种形式:“大众式”和“学术式”。在两种形式中,又有一般群众及历史名人口述历史的界线。第一个形态(包括两种形式中的“一般群众”方法)——“大众式”口述历史——强调自某一时间和某一地点着手来掌握普通民众日常生活的脉络。

斯塔兹·特克尔(Studs Terkel)的专书具体表现了这种大众式的口述历史研究方式。他本人是芝加哥的一位政治活跃分子,也是一位记者。借1966年口述历史的专著Division Street: America,他在美国及各国都声名鹊起。(Division Street是芝加哥市内一条主要街道名。)该书出版未久即狂销数百万册,它是特克尔出版的一系列口述历史专著中的第一本。1970年,特克尔出版了第二本口述史著作:Hard Times,内容是描述经济大萧条时期的芝加哥。该书同样造成了轰动。在这两部著作和他的其他著作中,特克尔赋予许多在“历史”中没有声音的一般民众以“声音”;同时,他也很清楚地给他自己以“声音”——尽管这些专著是根据录音访谈而写成,特克尔本人的政治和社会观点却透过一些技巧而得以清楚地呈现,包括他所问的问题、为了提示重点而引导谈话的方式以及最后的编辑过程,等等。相比之下,我和梁先生的访谈内容以全然未经编辑的方式,呈现在读者眼前。因此,内容难免会有些许重复,甚至有一至二处事实错误(书中已标注出来)。

特克尔的著作是对20世纪50年代历史学界兴起的一种趋势的反省。该趋势的研究重点是由贵族(国王及将军,即社会精英)向普通民众以及“自下而上的历史”转移。相比之下,“传统”的口述历史研究以哥伦比亚大学于1948年设立口述历史研究办公室后所做的工作最为典型。该项研究是世界上最古老且组织最庞大的历史计划,主要包含了政治人物、影星以及其他名人自传式回忆录的录音。当我在1980年首次访问梁漱溟时,他还不是太出名。在我的传记出版前,在西方世界,甚至在中国,也很少有学者认真看待梁漱溟。即使到了20世纪80年代,当我开始频繁访问中国大陆时,大部分人还只是因为毛主席的有关著作中记载了毛主席对梁漱溟的批评才听过梁漱溟的名字。在中国大陆以外的其他地方,当梁漱溟的名字出现在任何历史著作中,他也总会无一例外地被归类为“保守派”,甚至被贬低到“扫入历史的垃圾堆”的那一类中,而和现今没有任何关联。

第二个,也是最为重要的不同在于,在对重要人物所做的口述历史研究中,受访者本人非常清楚他们的自传叙述是为了“历史”所录制。他们是在制造待收藏(被编辑之后)的文件,这些文件可能成为历史记录的主要史料来源。以哥伦比亚大学的口述计划为例,受访人的某些预备性和具警示性的回答反映出他知道他正在为“历史”留下记录。这些访谈资料具有一定的准备性、计划性的特质。它们不但经过了仔细编辑,甚至给人留下准备出书前的书稿形式的印象。

和胡适在哥伦比亚大学的访谈内容相较,我和梁漱溟间的访谈显得更为自然,这是很清楚的。胡适在哥伦比亚大学的计划中占有相对大的分量。而我和梁漱溟的访谈内容,当时无意以口述历史的形式出版。1980年和1984年的两次访谈,我的动机主要有两重。首先,我希望为我所著的梁漱溟传记的修改工作增添他在生活方面的资料;其次,虽然梁先生当时健康情形颇佳,神志清明,但毕竟年事已高,故我想尽可能保存他在漫长且曲折的人生中的珍贵经验。

但我当时无意对其进行编辑或入档收藏,而这正是一般如哥伦比亚大学口述历史研究所采行的模式。这些1984年的访谈资料历经二十余年仍未经誊写,尚保存于录音带中。我在1986年出版的梁漱溟传记第二版推出以后,全然忘记手上保有这些录音带。直到最近,外研社请我将其整理出版。当我好不容易将这些录音带找出来后,发现其中有很多标签已脱落,不易辨明录制日期。我又一一仔细听过,才得以确定它们的录制顺序。现在,我提供这些与梁先生的录音访谈作为珍贵的“原版”历史文件,希望能在更大范围内为人所知道和保存,我也有意将其译成英文并附加一些评论。在此,我要谢谢外研社与人民出版社的大力支持,使这些文件有机会呈现在读者面前。

读书报:自1984年访谈后,您和梁漱溟先生还有过晤谈吗?

艾恺:是的。《吾曹不出如苍生何》中的大部分访谈均是在1984年9月录制,但其中有一个例外,即本书所收录最后一节是1986年我和梁先生之间一次随意闲聊的部分录音。我那时为何身在北京,说来话长,我也愿意在此与读者分享:1972年,美国国家科学院成立了美中学术交流委员会,旨在推动中美两国间的学术交流事宜。1979年中美正式建交以后,双方开始互派访问学者。然而莫斯利事件后,那些研究中国乡村社会的美国专家在中国失去了研究基地。他们开始向美中学术交流委员会施加压力,申请这样的研究基地。当时,麦克·奥克森伯格(Michael Oxenberg)担任美中学术交流委员会的主席,他直接写信给邓小平提出了这个请求,请求被转到了中国社会科学院,但是最终只有山东省社科院院长刘蔚华给了肯定的答复。1986年春,奥克森伯格代表美中学术交流委员会委派我去邹平进行考察,并写出一份调查报告。他告诉我美中学术交流委员会正考虑在邹平设立一个研究基地。邹平考察之后,我在北京拜访了梁先生,向他讲述了我在邹平的所见所闻。正是在这种情况下,我将与梁先生的部分谈话内容录了下来。后来,我给梁老先生写了封信,信中描述了对美国学者“开放”的邹平以及这一发展的重要性。梁老一直以来对邹平的民生非常关注,他将我的信登在了《光明日报》上。

1985年后,梁先生和我仍有许多面谈的机会,但我并未将内容录下来。这些谈话都是较为轻松的闲谈,而非正式的访谈。例如1985年我和内子一起拜访梁先生。他非常热情地招待我们,我们如同老朋友般天南地北地聊天。我现在仍然可以一字不漏地记得当时谈话的部分内容,但我并未将这些内容收入本集之中,因为这部作品是我们访谈内容的原始录音文本。我目前正在重新撰写梁漱溟的传记,我计划利用和他所有的谈话记录——无论录音与否——作为修改的资料。

读书报:您从年轻时就开始研究梁漱溟先生的思想,您以梁漱溟为主题的博士论文《最后的儒家》获得“费正清东亚研究最佳著作奖”;后来您又因梁漱溟而开始更深入地研究中国。除了梁先生的思想和理论,他身上还有哪些东西吸引着您以此作为一生学术事业的重点?

艾恺:我在哈佛读书的时候,对梁先生的生平志业产生兴趣,以他作为博士论文的主题,在台湾与香港收集相关资料,寻访他的故友旧交。碍于当时中美政治局势,我始终无法前往中国大陆,亲见我的研究对象梁先生。书成之后,我得到拜访他的机会,我发现梁先生表里如一,他的文章真实地反映出他的思想感情,未曾因为要顺应时局而掩饰真心,所以我透过文字所认识的梁先生,与我后来实际上与之对谈的梁先生是一致的。是以我虽无缘在书成前见到他,但透过他的文章,我仍然深刻地认识到梁先生的真实的性格与想法。

我为什么把他的传记起名为《最后的儒家》,不是因为他的思想,而主要是根据他的为人。儒家的观念是,一个人对社会是有责任的。梁先生一向崇奉明代泰州学派的思想主张,也算是王艮的传人,一直非常重视实践。他的这些行为就是最好的例子,他表里合一,不随波逐流,保持了知识分子的气节。我觉得这也是他很了不起的一个地方,让我非常佩服。他同时也是一个非常勇敢的人,像他抗战时回山东去,差一点就让日本人枪毙了,类似的经历有好几次,他都不怕。有勇气,有风骨,我觉得这是他人格的一个很重要的特点。

从一个历史研究者的角度看来,我认为就算再过100年,梁先生仍会在历史上占有重要的地位,这不单单是由于他独特的思想,也是因为他有着表里如一的人格。与许多20世纪的儒家信徒相比较起来,他更接近传统儒者的形象——确实地在生活中实践他的思想,而非仅仅在学院中高谈阔论。梁先生以自己的生命去体现对儒家和中国文化的理想,就这点而言,他永远都是独一无二的。

读书报:您谈到梁先生的个人魅力与人格力量,这也是我们在《吾曹不出如苍生何》这本书中透过他的行止交游看到的。陈丹青曾用“民国范儿”形容那个时代的坦然率真、特立独行和色彩斑斓,您觉得梁先生和那个时代的知识分子身上是否有某种共同的特质?

艾恺:在我和梁先生的对谈中,我透过他理解到中国传统知识分子的一种特质。这是最值得一提的部分。梁先生和我说了许多关于佛家的想法,让我很感疑惑,便问:“您不是早在多年前便公开放弃佛家思想了吗?”他说他算放弃也算没放弃。谈到拙作的标题《最后的儒家》将他定位为一位儒者,他表示他可以接受。然而有时他也向我表示马列主义的科学很好。当谈到中国传统文化时,他也赞美道教。有次提到他因组织民盟而见到马歇尔,他对马歇尔的评价很高,认为他是个好人,因为他是一个虔诚的基督徒。

那时我相当不解,一个人如何可以既是佛家,又是儒家?既认同马列思想,又赞许基督教?后来终于想通了,这种能融多种思想于一体、集各种矛盾于一身的特点,正是典型的中国传统知识分子的特质。春秋战国时,百家争鸣,各家学者虽有许多辩论,但并不将自己限定为特定的一家。比方说现在我们讨论孟子与荀子,认为他们虽然一言性善,一言性恶,但都是儒家,是孔子的信徒。然而在当时,即便是孔子也未必认为自己是儒家。我们今日习以为常的学术分类,其实是司马迁在《太史公自序》中论及其父司马谈的《论六家要旨》时,为诸子百家分门别派而发明出来的体系。先秦诸子虽然路线不同,但他们都共享一个宇宙观,认为宇宙是一体而有机的,天地间的每个成分跟其他的成分相互关联,所以在这样的宇宙观里,没有绝对的矛盾,只有相对的矛盾。只需留心便会发现,其实大部分的中国知识分子都是融合各类思想于一身。晚清的知识分子,如梁启超、章太炎,固然在政治立场与今古文经学上分踞两极,但同样都将佛家、西方思想及儒家融入他们个人的学思中。从这点看来,梁先生仍是一个相当传统的中国知识分子。

■本报记者 吴子桐

本版主要内容

- “中国近现代史上独特且惊人的见证者”林耀国2018-12-14