曹靖华与《铁流》

知者乐,仁者寿——为赵宝煦先生九十寿辰作

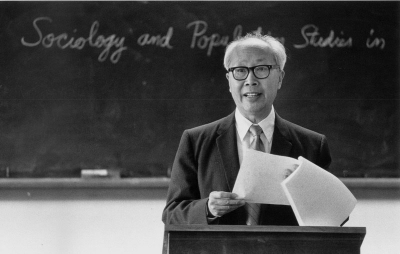

1982年,赵宝煦在美国佛罗里达大学讲学

赵宝煦先生是当代中国政治学与国际政治学的一代宗师,也是我最敬重的师长之一。最近,北京大学和全国、全世界赵先生的弟子们将隆重庆祝他的九十寿辰。我不揣浅陋,写下这篇小文章,为先生祝寿。

赵先生一辈子历经沧桑,但与同时代的其他一些政治学学者相比,赵先生还是比较幸运的。他一身正气但心胸开阔、性情开朗豁达,身体健康,不仅高寿,而且是福寿双全。在花甲之年,他迎来了政治学和个人学术生命的春天,亲自参与领导了政治学在当代中国的复兴,为国际政治学在中国的发展奠定了基础,引领了一个时期中西方学术交流的风气,并且培养了俞可平、王浦劬、郝平等一大批杰出人才。在回顾赵先生的人生辉煌时,我总会想起龚自珍为阮元六十寿辰所作的《阮尚书年谱第一序》中的几句话,“任道多,积德厚,履位高,成名众”,“励精朴学,兼万人之姿,宣六艺之奥”。毫无疑问,赵先生也当得起这样的评价。

我虽然不是赵先生的亲传弟子,但我们一家两代人与先生都有极大渊源,而先生对我的深恩厚德,更是永生铭记。

第一次见到赵先生,还是30年前我读大学时。因为学生活动的一个什么事,希望请国政系的赵宝煦教授出面,我和另外一个同学受命前往。中午休息时,我们来到北大四院二楼的一间办公室。敲门进去后,赵先生留给我的第一印象,至今还清晰地印在脑海里。时任国政系系主任的赵先生,一只手端着一个大搪瓷碗,是刚从食堂打回来的午饭,另一只手拿着毛笔,办公桌上铺着一张未完成的水墨山水画作。

他看见我们吃惊的样子,便笑着解释说:“有人索画,迟迟没有交账,只好这样挤时间了。”他放下笔,拿起筷子,边吃饭边与我们交谈起来。只记得当时谈得非常愉快,赵先生一点架子都没有。赵先生这么大的教授,又是系主任,还是大书法家、大画家,三者集于一身,却如此平易近人,而今真是罕见了。

后来,我和父亲聊起来,才知道原来他们是多年的好朋友。赵先生是西南联大政治系的,抗战后复员,留在了北大,我父亲是联大社会学系的,后来从清华毕业参加革命。在联大时,他俩都爱好文艺,一起参加过“阳光美术社”。赵先生长我父亲两岁,父亲对这位学长非常尊重,曾经多次对我说,赵先生在联大校园里就是有名的大才子,书念得好,既能写旧诗,又能写新诗,书画造诣都高。他年轻的时候,仪表堂堂,风度翩翩,不过成家比较早,但还是跟大男孩一样,经常和大家一起玩。

当时联大学生办了“阳光美术社”,经常请闻一多先生讲课。因闻一多先生不仅是大诗人、大学问家,还精于篆刻。此外,叶浅予先生有一位远房亲戚也是该社的成员,所以叶先生跟他们联系也比较多。当时,赵先生和我父亲他们业余学画,并不太追求技巧,而更加注重思想内涵。闻一多先生的政治态度,对他们影响是很大的,这个美术社里的很多学生,后来都走上了革命道路。多年后,我父亲和他的同乡、挚友、杜诗专家廖仲安先生一起,还写过一部关于闻一多先生的剧本,可惜现在湮没无闻了。

我父亲晚年身体很不好,缠绵病榻多年。但赵先生、杨辛先生、关山先生等老朋友,始终对他关怀备至,多次来家中看望,带来书法作品册子给父亲欣赏,或者找来学生时代的一些文章请父亲读,希望他早日恢复,能够和往日一样雅集茶叙、唱和诗词。赵先生还曾专门给我写过信,教我不要着急,要好好服侍父亲,让父亲情绪好起来。

父亲去世前,当神智还清楚的时候,曾嘱咐我,要将赵先生和杨先生等老朋友借他的画册,如数奉还,还让我转告他的老学长们,这些画册真好,谢谢老学长关心。

父亲离开后,我常拿出赵先生的这封信来读,心里又温暖、又难过。我总会想起他们几位老人一起谈古论今的场景。西南联大的一代人,已经日渐凋零,那一代人的风流,只能是绝唱了。

我认真读过赵先生的字和画。先生是正人君子,字也如其人,一笔一划,都是老老实实练过的,字是规矩字,画是规矩画,没有浮华炫耀。现在的一些新人,坐不住冷板凳,不甘于寂寞,所以,作品看上去烟火气太盛,过于灼眼而不耐看。只有赵先生这样的字和画,才是经得住看、能够流芳百世的。

中国的书画艺术,本来就是文人雅士寄情之作,匠人技巧再高,总是比不过文人,像赵先生这样的大学问家,他经过岁月风雨锤炼,心境如光风霁月,他的笔墨自然意境高远,决非凡俗之徒所能够超越。

我留校任教特别是后来担任一定管理工作后,常到赵先生府上拜访。记得第一次到赵先生家之前,我先打电话约。赵先生在电话另一端说:“您要到我家来吗?好的志攀同志,请来吧,不过,志攀同志,我家里有点乱。”

家里有点乱?我不禁笑了。因为熟悉我的人都知道,我的办公室和家里才是真正乱,所有的地方都堆满了书报。可能是过去下过乡、当过工人,曾经一度读不到好书的缘故吧,我“敬惜字纸”简直成了癖好,什么书报资料都舍不得扔,只好乱成一团。

可到了赵先生家,我才明白,今天是“小巫”见“大巫”了。赵先生的客厅也是书房,满屋都是书,桌面上堆满了书,地上码了高高的几摞,除了赵先生坐的椅子外,其他椅子上也都堆满着书。赵先生让我站在客厅门口先等一下,他从一把椅子上搬起一大摞书,在地上垛起来,腾出椅子来,这样我们才能坐下来说话。

我是个爱书的人。好书自不必说,如同尊贵的客人,能在陋室与我相伴,实乃三生有幸。每天看到书在身边,我心里都默默地顶礼膜拜,这是千百年人类智慧的结晶,一代又一代的人,就是从这些书里汲取营养,多少苦闷失意的人,就是因为这些书重新获得了力量。

那些写得还有点不到位的书呢?只要流落到我这里,都在一个屋檐下,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山,我说什么也舍不得扔掉。如同无家可归的流浪小猫小狗,进了家都是宠物,虽有缺陷,也不能慢待了。

于是,所有的书,不管内容怎么样,来自何时何处,都被我恭敬地保存下来。时间久了,就有感情。书已成为我的手足朋友,又如同老伴,每天陪伴着我,不管我高低贵贱,始终如一,不离不弃。看到赵先生家里的书,面对这位爱书如命的老人,崇敬之心,油然升起。而且,我更加感到我与赵先生有缘。

赵先生爱自己的学生,那是出了名的,当然,先生不是溺爱,他是为国家为北大爱惜人才。先生关怀我、爱护我的事情也很多。有的事情,现在不一定合适写出来,但我永永远远不会忘记。而且我还发誓,要像先生那样,做一个仗义执言的人,做一个正直无私的人。

在赵先生八十寿辰时,郝平副校长(现在是副部长)主编了一本《杏坛春永》来庆祝。这本书的扉页上印了一首小诗:

一位白发老人/保持着一颗永远年轻的心/虽经半世纪风霜雨雪/做人,治学/仍旧满怀火一样的热情……

十年过去了,先生的心仍然年轻,仍然火热。我真诚地祝愿赵先生学术青春永驻!

孔子说,“”,赵先生这样的智慧老人、蔼然仁者,必然寿比南山!

本版主要内容

- 曹靖华与《铁流》杨建民2018-12-14