守得梅开著意看

阿拉伯的“白求恩”——怀念叙利亚著名诗人、作家萨拉迈•奥贝德

奥贝德等人游香山公园

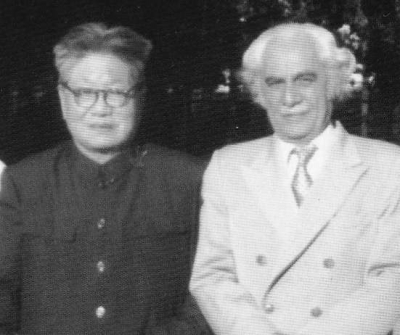

奥贝德与诗人冯至

叙利亚著名诗人、作家萨拉迈·奥贝德是中国人民的老朋友,为了纪念奥贝德先生逝世30周年,两天前阿拉伯文学研究会会长仲跻昆教授不顾溽暑,连续给阿语界学友发来他精心制作的有关与奥贝德先生交往的文章与译诗,不禁引起我们对这位老朋友的深切怀念。

我是1964年第一次去叙利亚工作时认识奥贝德先生的。那时正是暑期,我国有一批留学生恰在这时抵达,使馆决定为他们请一位辅导老师,最中意的人选自然是老朋友萨拉迈·奥贝德。因为他不仅是叙利亚的著名诗人、作家,还曾经担任过苏韦达省的教育厅长,有丰富的教学经验。然而他家远在百公里之外,身体又不是很好,会不会强人之难?当李参赞同他商议时,他却爽快应承,这令大家感慨不已。

那时叙、以两国为争夺雅尔穆克河水源,每天相互炮击;叙内部复兴党各派系明争暗斗,政变频发,对我这初出国门的年轻小辈而言,顿感“压力山大”。在平时随同使馆领导作翻译、与叙各界人士接触中我得知,叙80%以上人口信奉伊斯兰教,而除逊尼、什叶两大教派外,还有德鲁兹、伊斯梅尔、阿拉维等不同教派。同时我还发觉德鲁兹人对中国格外友好,而且大都具有十分鲜明的个性。有一次我随武官和德鲁兹友人去德鲁兹山东部沙漠打猎,当如钩新月升起,大家带着驾车在沙漠捕猎时的兴奋,围一蓬篝火,披满天繁星,就着大饼、红茶,撕吃着烤熟的兔肉,彼此了无间隙地谈天说地。原来德鲁兹人的先祖,也是早年生活在西亚一带闪族的分支,如今分布在叙西南部的德拉、苏韦达,黎巴嫩舒夫山区,以色列卡尔迈勒山、加利利湖及与叙相邻的戈兰高地,多为土地贫瘠、沟壑纵横的山地,与两河流域的广袤平原和沙漠形成鲜明对比。或许正是这些挺拔险峻的山峦,锻造了他们山样的性格。尽管在伊斯兰革命年代,他们与闪族其他支派一样皈依了伊斯兰教,却始终保持着自己特有的习俗与宗教理念。德鲁兹人自古喜爱诗歌、良马、快枪,那些歌唱爱情,颂扬独立、自由的歌谣,他们人人都能脱口而出。而在维护民族独立、自由的疆场上,他们又都是最骁勇的战士。

后来我得知,奥贝德正是德鲁兹人。他于1921年生于苏韦达,父亲阿里·奥贝德不仅是著名诗人,还曾领导过1925—1927年德鲁兹反对法国殖民统治的武装起义。起义军曾将溃败的法军围困达两月之久,后被殖民者调重兵血腥镇压,奥贝德家族中包括他胞兄在内的好几位起义者壮烈牺牲。年幼的奥贝德被迫随家人穿越东部沙漠,辗转流亡沙特、黎巴嫩。他自幼聪颖好学,在困境中依旧坚持不放弃学业。返叙后他一边教书、写作,一边继续从事反法殖民统治斗争。由于地缘关系,叙、黎较阿拉伯其他国家更早引进西方现代文明理念,这对奥贝德的文学创作也产生了积极影响。他主张文学应摆脱旧陈式的束缚,贴近社会现实;他坚持口语入诗,使之通俗易懂,深受百姓欢迎。1943年他以636年伊斯兰杰出将领伊本·瓦里德率领的阿拉伯军团在雅尔穆克战役中重创拜占庭,从他们手中夺回叙利亚与巴勒斯坦的史实创作的歌剧《雅尔穆克》,大大激发了叙、黎人民反法殖民统治的热情,并成为黎著名歌后费鲁兹的经典保留曲目。1947年,奥贝德去贝鲁特美国大学进修,学成后归国出任省教育厅长。

那时,尽管在使馆一些重大集会上经常能见到奥贝德,但我对他也只是仰慕而已,并无接触。

1966年6月,奥贝德应邀赴北京出席“亚非作家紧急会议”,这一喜讯曾在他家乡引起不小轰动。而当时,“文革”正在国内迅猛铺开。我们虽身居国外,但从毛主席那张《我的一张大字报》的发表以及广播里传来的国家领导人排位顺序的突然变动等,大家已感到一种莫名的惊悸与不安。大家私下悄悄议论:奥贝德对此次中国之行寄以那样的厚望,可国内这么乱,他能如愿以偿吗?不久我回国休假,从机场进城的路上,见处处贴满“打倒××”的大标语,三五成群穿着不合体军服的“红卫兵”趾高气昂地走在街头……恍若自己是天外来客,对这一切顿感陌生、困惑。奥贝德会怎么想呢?后来听说,自中苏分歧公开以后,原“亚非作家会议”常设机构正面临瓦解。那次会议正是本着互谅互让、弥合分歧、增进团结的精神而紧急召开的,毛主席还接见了与会代表并合影留念。然而,随着“文革”的推进,文化部、作协所属机构,早被“造反派”闹得天翻地覆,部分“揭批”与会中国作家代表团成员的大字报、标语已贴上街头。

不久,外交部指示各驻外使领馆除留下少数人维持工作外,包括大使、参赞等主要外交官及留学生一律回国参加运动。直至1967年9月,我因“六五战争”后调研工作的需要重返使馆,一天路过市中心的东巴基书店,见到奥贝德的新著《东方红》。原来,他去北京出席会议后,又应邀访问了上海、杭州等地,这本书正是他此行的见闻、感受,参照相关资料加工编撰而成。书中对“文革”中负面东西很少提及,更多的是介绍新中国成立以来方方面面的巨大成就,及中国人民艰苦奋斗、蓬勃向上的精神面貌,在叙读者中颇受欢迎。

跻昆在文章中提到:“我同班同学,曾任驻叙利亚、黎巴嫩武官的曹彭龄告诉我一件趣事:一次他们到德鲁兹山区要找奥贝德家,向一位德鲁兹老人问路。老人得知他们是中国人时,竟开玩笑说:‘你们是从这里去中国的,怎么现在回来连路也不认识了?’”其实这件趣事的亲历者不是我,而是我的同事在黎巴嫩舒夫山区的一次经历。我们曾在《路过“呼唤谷”》一文中引述过,是跻昆记混了。但我也确曾就这种“轮回说”请教过奥贝德。那是1967年11月,奥贝德夫妇约请文化处周效良先生去他家作客,由于文化处的阿文翻译仍在国内参加“运动”,老周便邀我同往,这在我正是求之不得的事。那时,已到雨季,我们冒雨驱车到苏韦达,受到奥贝德全家的热情款待。闲谈中,我问起民间流传的“轮回说”,奥贝德认为那可能源于先知穆罕默德圣训:“求知去吧,哪怕远到中国。”这圣训旨在号召教民不辞劳苦,努力寻求知识。而沿古“丝路”不远万里运去的丝绸、瓷器、指南针等闪耀着古老东方文明之光的宝物,令人们对中国仰慕不已。在诵读先知圣训时,自然会想现世无缘去中国,来世也当在中国投生,口口相传,便渐渐衍生出那则“轮回说”。它却拉近了德鲁兹山民同遥远中国的距离。他说:“就像中国有‘一见如故’的成语,德鲁兹人从与中国人接触的那一刻起,就把他当作自己的亲戚……”

谈到对中国的印象,奥贝德说最令他感慨的是,自从摆脱了半封建半殖民地的枷锁,变为自己国家主人之后,中国人民焕发了自信与活力。他把这种感受写进了那本纪实录式的《东方红》,也写进了他在中国创作的诗作中。如《西湖》:

美丽的西湖啊!/你还记得/恶霸和入侵者的队伍/大摇大摆地走过/飘飘裙裾,伴着脂粉、酒香和/歇斯底里的喧嚣/充斥岸上。//这湖曾是那么美丽/它是一个睡梦中被卖与陌生人的姑娘/她的呻吟在买主听来/宛若鸟儿歌唱/她的泪水在买主杯中/无异美酒佳酿。//美丽的西湖啊!/如今你唱着/胜利的歌谣/枝叶间,小鸟、花朵在舞/夜空里,群星、月亮在笑/但我从你眼里/读出轻微的战慄/当你忆及旧时的忧伤//莫要悲戚!/阴暗的岁月不再复返/黎明已它将消亡。

他深情地说:“中国这种今非昔比的鲜明变化,让我想到任何一个弱小民族要想获得真正独立、自由,就必须像中国一样赶走那些‘恶霸和入侵者’……”

那时,他似乎正赶写一部有关阿拉伯人民反对法国殖民统治的长篇——《艾布·萨比尔》,后来我才知道那部长篇是以他的一位同乡为原型创作的。这部小说后来荣膺叙文化部颁发的长篇小说奖,他将全部奖金赠予了那位生活拮据的同乡——小说主人公的原型。

那次在奥贝德家,确像在亲戚家串门一样,竟聊得忘了时间,以致不得不冒雨赶夜路返回。就在快驶离奥贝德居住的小镇时,司机忽见仪表显示油料示警,来时匆忙,竟忘记加油。而此刻,四周一片漆黑,我们用油箱剩下的那点油对付着开到镇口的加油站,那里同样漆黑一片,敲门敲窗全无人应。就在我们六神无主的时候,附近一个窗口透出了灯光,大概是我们敲门窗和呼唤惊动了邻人。门开处走出一位中年人,当他弄明白我们的遭遇时,便宽慰我们说:“别急,会有办法。”说着,就去把他的皮卡开到我们车旁,又找来一截皮管插进他车的油箱,将另一头含在口中,憋气猛吸直到吸到汽油,再把管子拔出塞到我们车的油箱口。我们这才明白他是在用虹吸原理把他油箱里的油输给我们应急!我们感动得不知如何是好,老周要付油钱,他怎么也不收:“这绝对不行!奥贝德教授的朋友,就是我们所有德鲁兹人的朋友……”多亏司机想起后备箱还有两三筒茶叶,想不到这时却派上了用场,我们再三解释:“这只是请您和家人尝尝中国茶叶,因为我们之间的情谊是多少金钱也换不来的,它已深深地印在我们心里了。”他这才笑着收下,并一再叮嘱,下次一定去家里坐坐。待我们的车开到前面拐弯处,还看见他的身影站在那扇唯一亮着灯光的门前。

1972年奥贝德以专家身份应聘北大,当时他还有另外两种选择:去沙特或科威特,而且月薪都超过2000美元。但他却选择来月薪仅100多美元的中国,而且一呆就是12年!由于奥贝德熟悉中国学生,加上他渊博的学识和丰富的经验,讲课时总是深入浅出,循循善诱,课堂上时时传出他和学生互动时的愉快的笑声。授课之余,他还常为我国年轻教师释疑解惑。在编纂《汉语阿拉伯语词典》这一代表“中阿文化、学术合作结晶”的浩繁工程中,奥贝德更投入大量时间、精力,发挥了“独特作用”。在这十余年里,他还常应约参加由北大、外交部、新华社等部门临时组成的班子,对“人大”、“党代会”及《毛泽东选集》等重要文献的阿文译稿进行修改、润色。那些年,这项工作常被提高到“压倒一切的政治任务”的高度,时间紧、要求高、难度大,不得出丝毫差错。我的妻子章谊曾多次被抽调参加这一工作,因而也有机会见识奥贝德是如何废寝忘食、兢兢业业、一丝不苟地工作的。在翻译讲稿,特别是毛主席诗词中,遇到唯有汉语中才有的典故、成语等,如何译得通晓、流畅,又不失原意,都曾让大家费尽周折,有的还不得不留待奥贝德及刘麟瑞教授等重量级专家定夺。至今,只要一提及奥贝德,他工作时的音容笑貌,像电影胶片似的,一幕一幕便又清晰地浮现在章谊和与他们一起工作过的同事眼前,久久挥之不去……作为文化交流使者,奥贝德除上述繁忙工作之外,还协助新华社、国际广播电台,以及《中国建设》等单位译稿、改稿和培养人才;同时,他还将翻译的叶圣陶等创作的童话、唐宋诗词,以及撰写的有关中国的文章寄给阿拉伯报刊发表。而作为诗人,每当诗的灵感拨动他的心弦,他也必将它信笔记下。如1973年4月写的《雨之歌》:

啊,大地/为雨的进行曲/欢笑,欣喜/如同园圃的枝叶/梦想着春风与花朵/我的心也这样歌唱/为雨的进行曲//因为我,大地,来自你/也回归你/我活着,不再孤寂/这里,我的亲人们是建设者/他们一手拿镐/一手扣着枪机/而在那里/大地为我勤劳的民众欢笑/他们一手拿镐/一手……拿着绷带/我不知道……/何时会治愈创伤/让武器在人民手中歌唱?/

这首诗看似触景生情,却反映了他由北京的一场春雨联想到万里外的祖国,和“六五战争”后,阿拉伯世界一直处在战败的阴霾中,那不战不和的局面,这让他这位酷爱独立、自由的德鲁兹山民的子弟痛感憋屈。他多么希望阿拉伯民众能早日疗好创伤,重新奋起啊!

奥贝德亲切友善、乐于助人,从不摆外国专家的架子,他居住的友谊宾馆从国务院外事局的官员到服务员、门卫,无不称赞他的品德,甚至把他比作“阿拉伯的白求恩”。奥贝德正是以白求恩的那种脱离了低级趣味和狭隘民族主义的国际主义大爱,兢兢业业、全心全意地在中国工作了整整12年。就在他准备离开北京时,他写了一首《留别北京》:

北京,那些深藏在心头的/温馨的,色彩缤纷的往事/总时时浮现眼底/他盼望能重回挚爱的中国/看看曾为之祈福的她的明日//如果有一天回来/或许会看这座古老城市/像被施以魔法/变得年轻,迷人/充满热情与朝气

诗中那种对中国、对北京难以割舍的浓浓的情感,和他发自内心的由衷的祝福,无不令人动容。

奥贝德身体原本就不好,据跻昆学长回忆,他每次课余去奥贝德家中求教时,奥贝德因患严重的脉管炎,通常坐在床上,用枕头将双脚垫起;但一工作起来,却常常忘记痛疼……其实奥贝德心里是有数的,却从不肯请假休息。他总是坚持着,总是有求必应,加班加点,而从不索取报酬。他未料到疾病竟发展得这样猛,这样快。1984年3月,就在他订妥机票等待航班回国时,曾匆匆写下这样的诗句:

主啊!求你别在这里合上我的双眼!/这里的人们心地纯洁/这里的土地水美林丰/但我思念我的故土/想对那里的山川、海岸/看上最后一眼……//让我在那里活上最后一天!/那里有我的所爱,我的/痛苦与甜蜜的回忆——/流亡的痛苦的童年/花朵般美好的青春/也曾伴随过皮鞭、刺刀/因为不肯向恶势力、傀儡或偶像/献媚、乞怜……//主啊!我无怨无悔/你没见我的心依旧洁净如雪/那就让我在那里合上双眼!/那里有我的挚爱亲朋/眼里充盈着血红的泪水/男人们也知道哭的滋味……

我们不知道奥贝德是如何与他的中国同事们告别的,如何艰难地拄着拐杖登上舷梯的,如何……不知道他怀着怎样坚韧的信念与期盼,忍着病痛,硬撑着回到故乡,回到挚爱的妻子、女儿和亲朋好友之间的……

人们没有料到,就在他回家的第二天便溘然长逝。人们在他的衣袋发现的这首诗的底稿,显然他还未及修饰、润色。

如今,当我们一遍遍默诵着跻昆学长传来的这首诗的阿拉伯文原件及译稿时,也禁不住泪水盈盈

……

奥贝德离去已整整30年,就像他家乡的父老乡亲们没有忘记他一样,他挚爱的第二故乡中国,和他一起生活、工作过的他的中国同事、朋友、学生,也没有把他忘记。中国历任驻叙使馆的大使、文化参赞依旧像走亲戚一样,去苏韦达看望他的亲朋好友。令大家格外高兴的是,他的外孙女儿哈依莱在德鲁兹文化传统熏陶和奥贝德精神感召下,特意来中国学习中医,继续传承着奥贝德先生倾心倾力为之奋斗的中国—阿拉伯文化交流事业。

本版主要内容

- 守得梅开著意看江岚2018-12-14