作为中国现代大学德文系师资的汉学家——以卫礼贤、艾锷风、傅吾康等为中心(上)

作为中国现代大学德文系师资的汉学家——以卫礼贤、艾锷风、傅吾康等为中心(上)

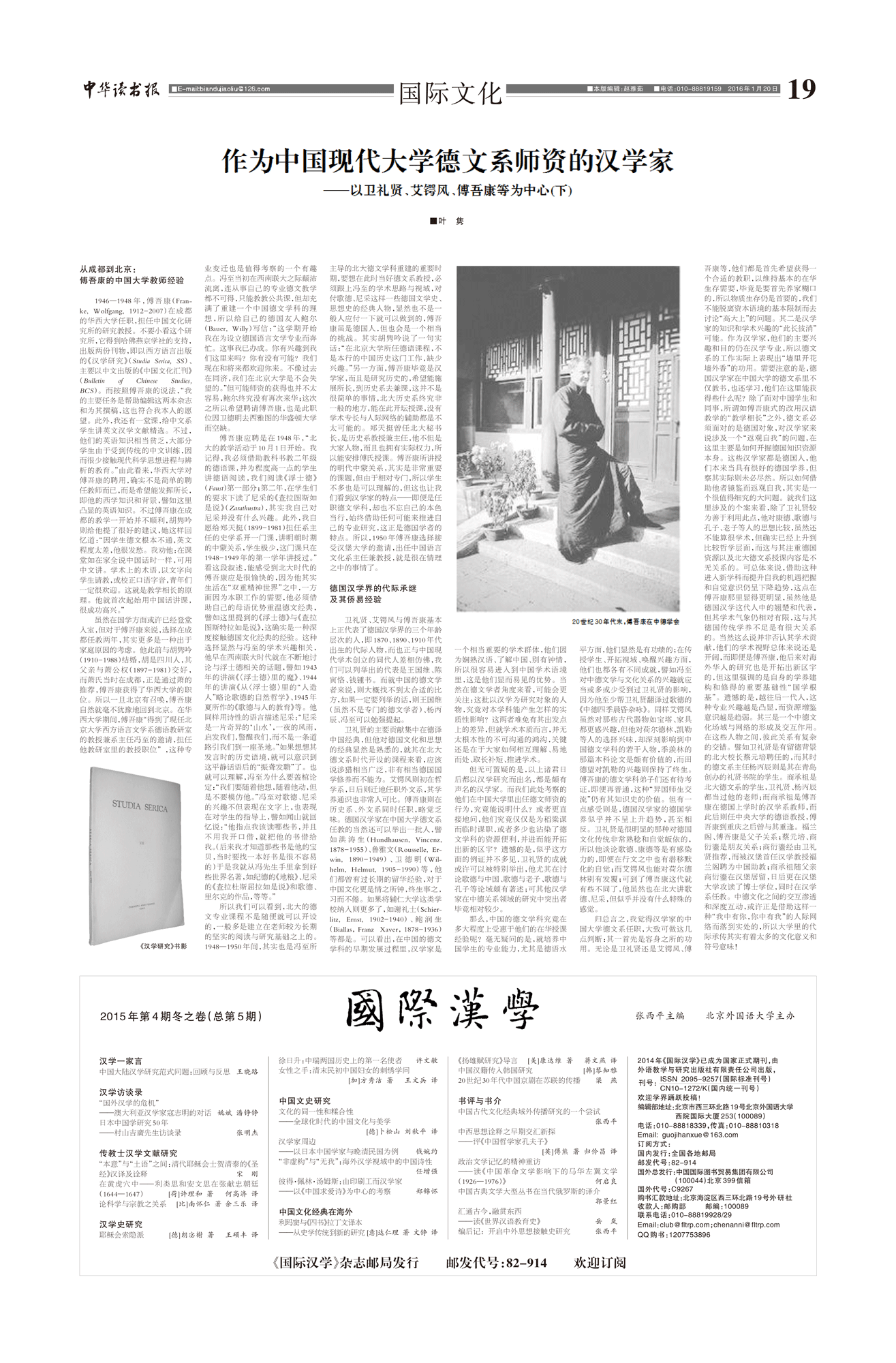

1939年在北平的汉学家与中国学者的合影,左二为傅吾康,右三为艾锷风

卫礼贤卫礼贤((后排左二后排左二))和礼贤书院的师生和礼贤书院的师

卫礼贤卫礼贤《《中国之魂中国之魂》》德文版书影德文版书影

艾锷风《泉州的双塔》英文版书影

艾锷风《中国花梨家具图考》英文版书影

中国现代大学建立之际,乃是从无到有的引入西方学科体系的建设过程,那么外来师资就成为一种可行乃至必然的选择。这其中既包括“学有专长”的专家人物,也有“学科错位”的学术史现象,譬如曾在德文系充当师资的汉学家,就有卫礼贤、洪涛生、鲁雅文、艾锷风、傅吾康等多位,他们究竟是出于何种动力和机缘不远万里来到中国,在德文系里又如何完成教授德文与精研汉学的双重使命,对中国德文学科的建设究竟又起到了怎样的作用,无疑值得深入追问。本文以卫礼贤、艾锷风、傅吾康作为三代德国汉学家代表性人物进行较为深入的个案考察,使汉学史、学科史、大学史、中外关系史乃至全球史得以在一种相互渗透的维度中呈现其交易张力,追溯其侨易经验和知识背景,展现其作为中国现代大学场域建设者的“异者形象”。

北大德文系教授卫礼贤

1922年,卫礼贤(Wilhelm,Richard,1873-1930)重返中国,先是在北京谋到了德国驻华使馆学术顾问(WissenschaftlicherBeirat)的位置;但很快在1923年就失业。幸亏蔡元培送了一份聘书给他,由此开启了他作为德文系教授的因缘,而当时北京大学德文系的主任,正是其在青岛时教过的学生杨丙辰。不过时过境迁,当年的传教士卫礼贤现在得“改行换业”了,看看他开的课还是颇有意趣:两门语言是给三、四年级合班开的“德文尺牍”“德文作文”,显然都是关于德语的应用文写作的内容;但不仅如此,卫礼贤还开出了几门专业课,光看看题目就知道是颇有内涵的,一门是所谓“德国大思想家之人生观及宇宙观”(Lebens- und Weltan⁃schauungen dergrossendeutschenDenker)——显然应当是关于德国大哲大诗人如康德、歌德之类的思想论述,另一门叫做“德文修辞学及文体学”(Deutsche Stilistik undRhetorik),应该是关注德语的文体和修辞问题的。这两门课虽都开给三年级学生,但其实都符合卫氏所长,他此前就曾对康德等的学说与中国古典做比较,自己的德语文章也是写得颇得诗人之风。此外他还为二年级学生开设“德国近世文学概论”(Einführungindie mod⁃ernedeutscheDichtung),为三年级学生开设“德文诗学”(DeutschePoetik),都很能显示出卫礼贤的德国文学修养。

如果说以上论说还是后世评价,那么参考当年的学生记忆则无疑更接近历史现场。张威廉(1902-2004)是北大德文系首届学生,后来成为中国日耳曼学者的代表人物之一,他回忆说,日后北大又增聘了卫礼贤来教学,这是一个汉学家,曾将《论语》、《孟子》、《道德经》等中国经典翻译为德语,记得他曾让德语系的学生们翻译陶渊明的《归去来辞》为德语。在作为学生的张威廉看来,汉译德这门课由德国汉学家担任是最理想的状态,只不过不太容易做到。卫礼贤不但通晓古汉语,现代汉语也说得正确流利,他还曾在北大的大礼堂做过一次公开讲演,掌声很是不少。可见,学生们也还是识货的,对卫礼贤的真才实学还是能感觉到的。

卫礼贤与北大的因缘也早就开始了,1919年6月15日即曾来北大讲演,据《德国尉礼贤到京演讲通告》称:“德国尉礼贤博士(Dr.Wil⁃helm)本彼邦哲学家,到中国已十一年,精通华文,尤研究中国哲学。已译成德文者,有论语、孟子、老子、列子、庄子及大学、中庸等,现正译周易,近适以事来北京,本校特请于十五日午后五时,在第三院大礼堂用华语讲演。演题为‘中国哲学与西洋哲学之关系’,届时全校同人均可往听。”所以我们可以看到,卫礼贤到北大任教并不算一件很突兀的安排,早在五四时期卫礼贤就在北大做过报告,而张威廉说的也可能就是这一次。非但如此,卫礼贤在1924年也曾在北大做过一系列的学术报告,内容是关于老子、孔子和康德伦理学的比较。其思路则在于:“我想借此机会向听众介绍一点真正深刻的西方哲学,因为这些年从美国引进来的怀疑主义和实用主义哲学实在令人可怕。”这里表白的路径非常重要,这意味着德国(欧洲)思想的立场坚持,以及对美国咄咄逼人的全球态势表示的怀疑态度。应该承认,卫礼贤虽然不是学院中人,但其整体思路是站高望远的,对于整个西方现代性的发展来说有其补偏救弊的功用。

卫礼贤在北大的每周课时很多,甚至长达20小时,他同时还在师范大学与医专兼课,有两个昔日的青岛学生与其共事。他自己都承认说:“我接受了北京大学的德国文学与哲学的教授聘请,工作量相当重,但同时与学生的交流也能彼此受益。此外我还在师范大学与其它高级研讨班做报告,涉及哲学、教育学与西方哲学史等。我有时用英文讲,有时用中文讲,在北大上课时则主要用德文并杂以中文的解释。”虽然我们相信卫礼贤的充沛精力、学养丰厚、本领超卓,但如此大的工作量,恐怕内容难以深入独到。更何况,这毕竟是需要术业有专攻的德国文学。可惜的是我们现在不能找到卫氏讲授这些专业课程的讲义教材或追述回忆,当年的弟子辈,诸如张威廉、商承祖、冯至等,均未能就此提供材料,这至少说明他们的印象并不算深刻。能记得的,也只是他关于孔子、老子与康德的比较的讲座。形成反差的是,北冯南张都不约而同地对欧尔克的专业水平推崇有加,记忆犹新。这种比较中隐含的学术评价差异是可以感觉得到的。这也难怪,毕竟卫礼贤的成就在汉籍德译,他似乎从未想过要在德国文学上与他人一争雄长,他的宏大志愿还是在德国汉学学科的创立。这也才是他心目中真正的大事业。

冯至入北大要更晚,1921年才入预科,到1923年才算正式进入德文系。对当时的师资情况,冯至似乎颇感遗憾,因为不但作为大拿人物的欧尔克教授走了,“其余的那位在德国享有盛名的东方学者W.博士也辞了职回到法兰克福去当大学的中文教授”。虽然冯至更为倾心的是欧尔克教授,但卫礼贤显然也是学生们所关注的。卫礼贤与冯至的师生关系也是有趣与值得考索的,这不仅是说作为知识精英个体之间的传承与交流存在某种有趣的知识互动关系,而且也意味着德国汉学与中国日耳曼学出现了必然的交集,这其中的文化侨易之妙尤其值得追问。冯至当时也确实曾与卫礼贤有过实质性的合作关系,《小说月报》曾请卫礼贤撰写《歌德与中国文化》一文(温晋韩译),日后被收入有影响的《歌德之认识》一书,冯至则受托将此文中所引用的歌德组诗《中德四季晨昏杂咏》译为中文。经由歌德中介的中德知识精英交谊会是一个非常有趣的话题,更不用说在汉学家与日耳曼学者之间。

清华德文教师艾锷风

艾锷风(Ecke, Gustave,1896-1971)给季羡林(1911-2009)他们那届学生讲授“第二年德文”、“第四年德文”,似乎也不是死教书的那种学者,他在课上颇注重给学生介绍参考书,季羡林记载说:“昨天Ecke介绍许多德文书,可惜我的德文泄气,不能看得快,非加油不行。”看来季羡林从艾老师这里获益匪浅,因为日后他的毕业论文题目选择的是《荷尔德林的早期诗歌》(TheEarlyPoemsofHölderlin),指导教师就是艾锷风。此文乃用英文写作。季羡林自己认为“这篇毕业论文的水平是不高的”,至于内容“现在已经记不清楚了”。但这个题目显然很有意思,荷尔德林是德国文学史上的重要诗人,但长期被湮没,后来主要是海德格尔将其挖掘出来,这对于思想史的整个发展路径和现代性问题都具有极为重要的意义。但在当时,能够选择这样的题目,是很表现出一些学术眼光的,更何况是一篇学士论文。而一旦我们细读这篇本科论文文本时,真的会惊讶于其时学生的高素质和高品位。在青年季羡林看来,“在德国文学史上只有两个人够得上称为伟大的”,即歌德与荷尔德林。更重要的是,他建立了一个歌德-荷氏的二元结构:“在精神上,薛德林也正弥补了歌德的缺陷。歌德只代表了德国文化的一半,倘若没有薛德林,这一半将终归成了一半,但却出了薛德林,他们俩合起来把德国文化完成了。”概言之,“歌德影响了过去的德国文化,薛德林却命定了要影响将来的”。如此高度评价荷尔德林的文学史和文化史地位,可谓中国学者第一人,但若没有德国导师的指引,恐怕季羡林难达如此认知。

艾锷风在清华的德文课堂上,用的阅读材料是凯勒(Keller,Gott⁃fried,1819-1890)的《乡村的罗密欧与朱丽叶》,这点在季羡林的日记里有清楚的记录:“德文艾克来了,决定用Keller的RomeoundJuliaaufdemDorfe。”过了几天,“过午,第二次Ecke开始进行功课。Keller文章写得不坏”。我们可以看到,季羡林课后曾在日记里多次提及阅读凯勒作品,说明他求学和读书是相当认真的。从这里我们可以看到学术趣味的“隐性传续”。

当时田德望(1909-2000)也在西洋文学系学习,想来也应是听过艾氏的课程的。这种潜移默化的影响值得关注。因为作为中国日耳曼学第二代学者的代表之一,田德望的求学经验颇为传奇。他当初出身清华西洋文学系,主修英文,却因为文学兴趣而留学意大利,在佛罗伦萨大学获得文学博士学位,论文为《波利齐亚诺评论的研究》;1937—1939年间又负笈德国哥廷根大学,继而获得了他在德语文学学科的准入资格。归国正值“烽火连三月”的战争时代,田德望乃在遵义受聘为浙江大学外文系教授。他先后翻译出凯勒的《乡村里的柔密欧与朱利叶》和《塞尔德维拉的人们》等五六部中篇小说,此后又坚忍不拔地将凯勒代表作《绿衣亨利》译成汉语。田德望曾如此回忆自己的学习历程:“笔者攻读德语文学已有七十来年了。回忆当初中学毕业后考入北京大学预科,要选第二外语时,家叔祖劝我决定选习德语,因为他听说德国学术最好。于是,我遵照他的话开始学德语,后来考入清华大学正科,在外国语文系学习和在清华研究院做研究生期间,都一直继续德国语文学的研读,甚至在被派往意大利留学,在佛罗伦萨大学专修意大利文学时期,还选学德语文学课……”课堂传授的功用或许正在于此,我们注意到在这一叙述中,田德望虽然强调了其对德语文学兴趣的来龙去脉,但确实也证实了他在清华期间对德语文学的研读从未间断,而与德文学科的师生发生关系也就是相当自然的事情了。

在季羡林的日记里,也出现过田德望的身影,显见他们当时就是熟悉的。田氏1927年入清华大学西文系,1931年毕业于外国文学系;同年入文科研究所外国文学部攻读研究生;1935年毕业,6月13日清华大学研究所外国文学部举行田德望毕业考试,考试委员会共由13人组成,其中本系9人,为吴宓、陈福田、吴可读、毕莲、温德、钱稻孙、华兰德、石坦安、杨宗翰;另有其它系教授王力、闻一多、邓以蛰、莫千里等四人。艾锷风虽然缺席田德望的考试委员会,但并不意味着田氏没有上过他的课程,接受过他的熏陶;更重要的是田德望也曾寄望于留学德国,参与申请过1935年清华大学与德国学术交流中心交换研究生。仅《请求选派赴德交换研究生报名册》就录有16人,其中不乏后来的大家:“季羡林、万家宝、张骏祥、张章达、王锡蓂、孙以堃、田德望、刘光琼、李长植、乔冠华、任华、朱庆永、杨凤歧、徐敦瑜、雷丰唐、敦福堂。”但可惜其时名额甚为有限,最后录取者为三人,即敦福堂、季羡林、乔冠华。报名者中居然也有曹禺(万家宝),若他得到留德机遇,是否还会有日后天才戏剧家的经历和成就,或者是会换上一条德国式的学术或创作之路?像李长植、田德望这样的人物,也在被淘汰之列,可见那个时代对高材生挑选之严格把关。

除了对学生的影响之外,与同侪交谊,也是可以记忆的。关于艾锷风其人,吴宓曾提及,1929年1月22日日记,“8-9访Winter,值Ecke来,觅医医其仆之母”。为自己的仆人的母亲想办法寻找医生,由此亦可见艾锷风的人品是不错的。其实,艾锷风的文化交流史价值值得特别重视,因为其中国侨易有多地辗转经验,接触颇广。譬如他1923年受聘创办不久的厦门大学,在哲学系任教,就与作为中国现代文学鼻祖的鲁迅(1881-1936)有过交往。至少我们可以发现,在1926年底至1927年初的时间里鲁迅与艾氏来往颇密,先是鲁迅将英译本《阿Q正传》赠送给艾氏,之后则1927年1月14日,“夜艾锷风来并赠其自著之《Ch.Meryon》一本”,而前一天艾锷风上午也曾拜访过鲁迅。

在厦大期间,他最大的收获是田野调查及与中国学者的交流互动,譬如1926年,艾锷风与戴密微和中国学者陈万里(1892-1969)、张星烺(1889-1951)等结伴,一起考察泉州。艾锷风的工作,一方面是在室外测绘古建筑,另一方面则是研究中国家具,都有专书问世,前者为《泉州的双塔》(TheTwinPa⁃godasofZayton),后者是《中国花梨家具图考》(ChineseDomesticFurniture)。

从南至北,艾锷风在中国可谓潇洒自如。1928年任教清华之后,他又转任辅仁大学西洋文学系教授,显然其学术地位颇得认同。其时营造学社初创,梁思成欣赏艾氏的泉州双塔研究,邀其加入。正是与梁思成的交谊,使得艾锷风能继续其古塔测绘与研究,并保持一个较高的学术品位,他对中国古塔的研究至今仍有重要学术价值。值得一提的是艾锷风的中国因缘,他娶妻曾佑和(1925-),比他小了将近三十岁,可以说有些老夫少妻的味道,但这并不影响他们的琴瑟和谐。说起两人的爱情故事颇为有趣,艾氏居于恭王府旁的大翔凤胡同,其同事与邻居就是辅仁大学数学系教授陈光熙(1903-1992),而后者正是曾佑和的姨父,曾佑和恰是居于其家;日后艾氏夫妇转到夏威夷大学。曾佑和1942年毕业于辅仁大学美术系,师从溥雪斋,又得过启功、容庚等的指点;她曾于1942—1945年任溥仁家塾助教。艾锷风显然是师长辈,有近水楼台之便,他与曾佑和真可谓是“黄昏恋”了。

同为德国人,傅吾康对艾锷风也有记忆,他在四川结识曾留德的曾天宇(1885-?),曾氏20世纪20年代在厦门大学与艾锷风是同事,关系颇佳,乃示其艾氏的相册题词,傅的评价是:“里面的艾克与和我在北京认识的艾克判若两人。题词是一句粗俗的德国警句,我不记得原文,但签名大意是:‘古斯塔夫·艾克,XY号军团预备役部队的少尉(有可能是中尉)。’也使用了他当时的中文别名,即他的号锷风,北京已无人知道他这个号。艾克后来完全改变了自己的立场。”这里描绘出了艾氏似乎判然有别的精神现象,从厦门到北京的异国南北之徙,或许也正使得他得以领略中国南方与北方不同的文化特点,并且能融入到他自己的精神气质变化之中去。实际上艾氏的气质确实有所改变,而且在胡隽吟(1910-1988)那里得到更细致的描述:“每星期一次去协助辅仁大学艺术史教授,德籍艾克查选明版书中资料。他正热心研究中国明朝式家具的艺术性。编写一本图书,内影印明朝各种家具造型及构造图解。描述其线条朴质美观,而合实用的舒适,及高妙的构造技巧。各种只用接合榫头,及只用木钉的先进工艺技术的构思。我由此协助工作,而得阅读很多古书,古画,及艺术史资料。丰富了眼界及智慧。艾克教授对中国书法,绘画,古家具等欣赏的眼神声调的欣赏气氛,非常透彻生动感染人。在他的指教提示下,唤醒并加强了我的欣赏力。对自己家国珍贵的艺术,了解力促进了一大块。好像拨开云雾见到晴朗的天空一般欢畅享受。也更促进我对家国如此可爱的自豪感。”在这里,胡隽吟给我们提供了一个为师者的艾锷风的生动形象,在此处所表现出的艾氏作为学者的学识、气象与风采,都与那个粗俗、武勇的德国军官判然两人,这其中恐怕不仅有德中侨易的迁变,可能也还必须将其在中国的南北文化侨易过程考虑进来。

本版主要内容

- 作为中国现代大学德文系师资的汉学家——以卫礼贤、艾锷风、傅吾康等为中心(上)叶隽2018-12-14