秀才人情纸半张:辜鸿铭致赵凤昌的一通信札 (上)

秀才人情纸半张:辜鸿铭致赵凤昌的一通信札 (上)

赵凤昌(左一)、杨杏佛(右一)和家人在上海惜阴堂合影

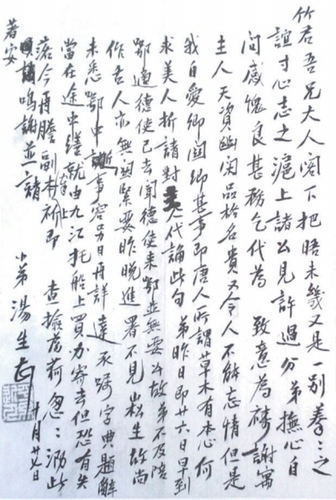

辜鸿铭致赵凤昌信札

辜鸿铭

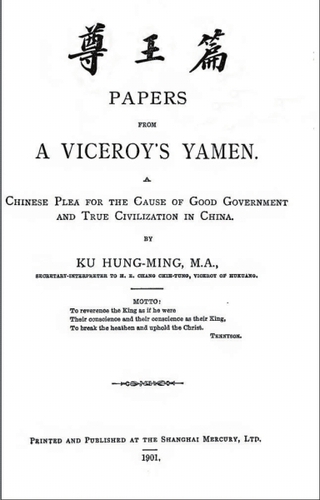

《尊王篇》书影

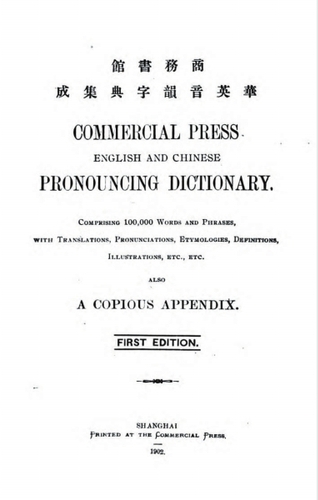

《华英音韵字典集成》书影

在国家图书馆的名家手稿文库中,藏有辜鸿铭致赵凤昌的一通信札,该手札应为现存可考的辜氏最早的中文手迹。辜鸿铭为清末民初著名文人、学者和翻译家,而赵凤昌则有张之洞的“一品夫人”、“民国‘产婆’”等雅称,该信札的面世为我们审视两人的交往互动、再现晚清风云激荡的历史片段提供了笔墨线索。我们从中还可得知,在清末民初这段时期,更多与两人相关的政治和文化人物是以怎样的方式相互联结与对话的,后来的诸多历史事件又是以怎样的伏笔呈现在这一方信纸之上的。文中引用的其他信札材料、辜氏的印章也皆为首次面世,此信札还引证出辜氏为商务印书馆早期一部重要的英汉字典所作的序文。

在国家图书馆的名家手稿文库中,藏有一通辜鸿铭(1856—1928)致赵凤昌(1856—1938)的手书信札。该手札为现存可考的最早的辜鸿铭中文笔墨真迹,其字行布满一页信笺,原文未注标点,按内容可大致分为四部分:回念沪上过往,诗赞赵氏夫人,回禀鄂中近事,誊寄字典题辞。以下为信札全部文字内容:

竹君吾兄大人阁下:

把晤未几,又是一别。拳拳之谊,寸心志之。沪上诸公,见许过分。弟抚心自问,感愧良甚。务乞代为致意,为祷谢寓主人天资幽闲,品格名贵。又令人“不能忘情”,但是我自爱卿,关卿甚事?即唐人所谓“草木有本心,何求美人折”。请对主人代诵此句。弟昨日即廿六日早到鄂,适德使已去,闻德使来鄂,并无要务,故弟不及陪作舌人,亦无关紧要。昨晚进署,不见崧生,故尚未悉鄂中近事,容另日再详达。承嘱字典《题辞》,当在途中缮就,由九江托船上买办寄去,但恐有失落,今再誊副本奉上,祈即查检为荷,忽忽泐此鸣谢,并请著安。

小弟 汤生 顿首

十月廿七日

然而信札落款处并未留下书写年份,因此在研读此信之前,我们先要确定的是信函的书写时间。在藏札目录中,只有“十月廿七日汤生(辜鸿铭)致竹君(赵凤昌)”的简要说明,而并无信封邮戳之类其他材料信息可供参考。所幸信中有些关键字提供了重要的时间线索。黄兴涛编辑的《辜鸿铭文集》附录中列有《辜鸿铭译著年表》,其中在1901年,有“曾同严复一起为商务版《华英音韵字典集成》一书作序”的记录。这似乎和信中有关“字典《题辞》”的内容相吻合。经查证,商务印书馆首版《华英音韵字典集成》发行于1902年3月,其《绪论》部分也确实收录了严复和辜鸿铭的文字。所以我们可以判定,该信写于农历一九〇一年十月廿七日,即公历1901年12月7日。此外,信中还有其他细节可以佐证这一结论。

赵凤昌,字竹君,号惜阴,江苏武进人,是张之洞(1837—1909)幕府中重要的幕僚。1884年,张之洞时任两广总督,赵凤昌入幕,充任总督署文巡捕,后升任文案。1889年,张调署湖广总督,赵随赴武昌,充任总文案,颇为张所信赖。1893年,大理寺卿徐致祥(1838—1899)为肆意报复,在翰林周锡恩(1852—1900)的指使下,奏劾张之洞辜恩负职,其中牵涉赵凤昌(刘成禺《徐致祥奏参张之洞》)。结果,赵成了张的替罪羊,被朝廷革职并勒令回籍。张之洞后心存愧疚,于是在武昌电报局给赵找了个挂名的工作。1894年,赵凤昌迁居上海,继续为湖广督署办事。庚子年间,赵是“东南互保”重要幕后策划人之一,他在清末民初的政坛十分活跃,对“南北议和”也产生过积极的影响。辜鸿铭在1928年去世后,赵凤昌曾撰文《国学辜汤生传》,详细地回忆两人的过往。该文刊登于1931年5月15日的《人文》月刊第2卷第4期。

信函撰写者辜鸿铭为清末民初著名的文人、学者和翻译家。他出生于马来西亚,在欧洲游学十多年后,先是在英属新加坡殖民局任职,后于1885年前后入张之洞幕府,有近二十年的时间在广州和武昌的总督署度过。此后升任外务部员外郎、左丞。清亡后,以遗老自居,民国期间曾任上海南洋公学督学、北京大学教授等职。该信札的面世为我们审视两人的交往互动、再现晚清风云激荡的历史片段提供了笔墨线索。另外,我们从中还可得知,在清末民初这段时期,更多与两人相关的政治和文化人物是以怎样的方式相互联结与对话的,后来的诸多历史事件又是以怎样的伏笔呈现在这一方信纸之上的。

回念沪上过往

辜鸿铭仿佛在信的开篇置了一首“四言律诗”,文字虽不工整,但读起来也朗朗上口。这很容易使人想到他写此信后第二年的11月9日,即湖广总督衙门为慈禧庆祝万寿时,辜因不满奢侈浪费而作的“打油诗”:“天子万年,百姓花钱;万寿无疆,百姓遭殃。”据凌淑华(1900—1990)回忆,辜鸿铭在晚年能从头到尾流利地背出《失乐园》(凌淑华《记我所知道的槟城》)。弥尔顿虽然在这部无韵史诗《序言》中表示出对诗歌“韵脚”的鄙夷,但这丝毫没有影响辜氏在中英诗作和译作中大量地使用韵脚。在辜氏1915年出版的名著《中国人的精神》中,此类例证比比皆是,如在《中国语言》一章中对《示内》以及杜甫的《赠卫八处士》诗歌的翻译。20世纪初,辜将英国诗人威廉·柯珀(WilliamCowper,1731—1800)的长诗《痴汉骑马歌》(The Diverting History ofJohnGilpin)译为中文,这也是典型的押韵之作。赵凤昌回忆道,“甲午后,余常居沪,鸿铭谓宜多谈友解岑寂。”他们在此期间共同访问的人包括德国传教士花之安(ErnstFaber,1839—1899)、1889至1906年间任《字林西报》总主笔的立德(RobertWilliamLittle,1840—1906)等。有意思的是,赵还提到,“又偕访海关某英友,今忘其名,盖赫总税司所优养之学者,在关任闲职,专攻韵学。鸿铭与此君一见,即讨论某字之韵何如。”(《国学辜汤生传》)作为不通古文、游学多年的留洋生,辜在甫进入张之洞幕府时就曾受到冷遇,为沈曾植(1850—1922)等旧学文人儒士所不屑。自此他精进不休,其友朋们在日后这样来描述他在国文上所下的功夫:“多读四部书,骚赋诗文,无所不览”(同上),“从师受业,读五经诸子,日夜不释手”(罗振玉《外务部左丞辜君传》)。

辜氏桀骜不驯、个性张扬,毕生不改其色。相形之下,信中“拳拳之谊,寸心志之”、“见许过分”、“抚心自问,感愧良甚”等句所表达出的谦和、卑逊显得与之格格不入。事实上,这种姿态在很大程度上恐怕源于赵对辜曾有过知遇之恩。根据赵凤昌的叙述,1885年张之洞任两广总督,属吏杨玉书在赴香港的船上与辜鸿铭邂逅,杨回粤后禀报赵:“舟中遇一人,与德国人讲伦理学,其人兼善中文,问姓名为辜汤生云”,“时海警需才,署中德文译员颇为谫陋,凤昌以所闻白文襄,就香港邀之,任以邦交诸务”。辜的谦逊之辞绝不是一种惺惺作态,而是他在得到承认后自然流露出的一种悠然畅快与受宠若惊相互交织的情感。辜氏《张文襄幕府纪闻》一书中多次提到过“去沪”、“游沪”的经历,这也应大都与赵密切相关,而且赵自己也承认,“余与鸿铭同幕府多历年所,罢归复时时与鸿铭游。”1894年,寓居上海的赵凤昌实际上仍旧在为张之洞办理通信、运输等要务,他借此也与大批高官显要、当地官绅、驻华使节等构建起庞大而复杂的中外人脉网络。赵凤昌的住所“惜阴堂”也因此成为工商、政治、外交等各界人士,包括革命党人、立宪派聚集的一个非官方“沙龙”,他个人的社会影响力也不断壮大,使其在日后与盛宣怀、张謇、何嗣焜、沈瑜庆等一道在“戊戌变法”、“东南互保”等重大历史事件上勤劳任力。(赵建民《赵凤昌的人际网络与活动(1856~1901)》)根据郑孝胥(1860—1938)写于1903年5月8日的日记,我们或可瞥见到辜氏两年前信中所指的部分“沪上诸公”的庐山真面:“午后,与柽弟同至张园,遇辜鸿铭、张菊生、赵竹君、徐芷生、李兰洲、陈介庵、金殿丞、濮紫泉、汪穰卿等。”(劳祖德编《郑孝胥日记》)辜鸿铭似乎与上海有着特殊的缘分,而在1907年随张之洞北上,擢至外务部左丞,即赴上海任黄浦江浚浦局“总督”,则是后话。

诗赞赵氏夫人

有“民国‘产婆’”之称的赵凤昌也享有另一雅号——“惜阴堂主人”。1908年,赵在上海公共租界购地10亩,建起一幢两层半高、前后五间的英式花园住宅,定名“惜阴堂”,前门为南洋路10号,后门开在爱文义路(方平《惜阴堂:私宅与政治集议》)。那么辜鸿铭信中所指的“寓主人”在当时显然还未入主惜阴堂,那她究竟为何人?据称,赵凤昌的元配夫人名为洪元,生一女名汝欢,又名志仁,长大后嫁给苏州人潘一山。继配夫人为广东人周南,生有一女名汝和,又名志道,早年就读上海中西女塾,后嫁给辛亥革命社会活动家杨杏佛(1893—1933);还生有一子名赵尊岳(1898—1965),即汝乐,字叔雍。(蔡登山《雏凤清于老凤声——也谈赵叔雍》)根据写信时间和赵尊岳出生年份可推知,辜所提及的应为继配夫人周南。

辜称赵夫人“天资幽闲、品格名贵”,这难道是为讨好上司的阿谀之辞?写此信14年后,在《中国人的精神》中《中国妇女》一章中,辜对“幽娴”进行了详尽的阐述:“中国的‘幽’字,其字面意思是幽静、僻静、害羞、神秘而玄妙。‘娴’的字面意思是‘自在或悠闲’。对于中国的‘幽’字。英语‘m odesty’、‘bashfulness’只能给出一个大概的意思,德语‘sittsamkeit’则同它较为接近,但恐怕法语‘pudeur’同它的本意最为接近……它是一切女性的本质特征。”赵夫人可以说是辜在早期考察中国文化中妇女品质时的范例之一。赵尊岳从上海南洋公学毕业后,赵夫人不想他赴美留学,而是拜清末民初四大词人之一的况周颐(1859—1926)为师学习填词。不难料想,赵尊岳的母亲也必定晓达诗词。周氏此举正应了辜对于中国女性的赞美:“这种与世隔绝的幽静之爱,这种对花花世界诱惑的敏感抵制,这种中国女性观念中的腼腆羞涩,赋予了真正的中国女人那种世界上其他民族的女性所不具备的一种芳香,一种比紫罗兰香,比无法形容的兰花香还要醇浓、还要清新惬意的芳香。”然而,身为下属却在私函中着重提及上司的女眷,并吟诗用典、不吝赞誉,且要求“请对主人代诵此句”,这似乎也正是辜在中国传统文人交往语境中所表现出的某种文化上的“水土不服”——辜行文中分明带有鲜明的西方文化中关注、重视女士的“骑士精神”传统与态度。辜在1912年11月3日写给卫礼贤(RichardWilhelm,1873—1930)的信就与此形成某种时空上的前后对应:“驻留青岛期间曾拜访贵府,若不书一字来感戴您的好客与好意,那贵夫人和其他女士定视我为无礼之辈……拜谢您和贵夫人之好意,其他女士待我亦热忱恳挚,同样不胜感激。”(德国慕尼黑巴伐利亚科学院档案馆藏)

辜鸿铭在信中引诗是有其特殊含义的。张之洞幕府中的硕儒沈曾植在逝世之后,辜曾撰文回忆道:“某年先生自鄂返沪,余往访之,先生问余在鄂依张公近状若何,余举唐诗‘汉文有道恩犹薄’为答,及后先生犹时时语余曰:‘君未引此诗之前,余心目中固不以君为我辈中人也。’”(辜鸿铭《硕儒沈子培先生行略》)由此可见,能否恰如其分地引诗、用诗、作诗在客观上成为一种标准,辜作为中国传统文人的身份凭此得以确认和巩固。就连况周颐对辜的国文造诣也曾有如下评价:“辜鸿铭部郎居张文襄幕府久,向知其精通西国语言文字。及见所作《尊王篇》及《叶成忠传》,则于国文亦复擅长。其叶传之作,以讽世为宗旨,尤卓然可传。”(《眉庐丛话》)信中“不能忘情”的字样会使读者有意无意地联想起白居易的诗作《不能忘情吟》。而“草木有本心,何求美人折”则出自唐朝诗人张九龄在遭谗谪贬后所作的十二首诗歌中的第一首《感遇》。从表面上看,辜借诗赞颂赵夫人,草木不必凭借美人的采摘来彰显自己固有的灵性与价值。但进一步看,辜是在安慰同样遭谗谪贬的赵凤昌本人,表达了他对赵高洁品格的欣羡,即使不依附权贵,也定能青史留名。从另一个角度考虑,这又何尝不是辜在以此自比?他久居幕中,不得升迁,愤懑之余也难免会感慨,自己空负一腔热血与满身才华而无用武之地。这一引用真可谓“一石三鸟”。辜鸿铭一向恃才放旷、嫉恶如仇、刚正不阿,在人心险恶的宦海浮沉,若位高权重,必示人以把柄,遭人妒忌陷害,再加上当时内忧外患并存的局势,委身做翻译或许是最好的保全之道,张之洞的智慧之处体现于在爱才与容人之间所保持的某种必要的平衡。辜鸿铭在1909年张之洞逝世后,曾为其撰写挽联:“邪说诬民,孙卿子劝学崇儒以保名教;中原多故,武乡侯鞠躬尽瘁独矢孤忠。”但谁又能否认其中有辜鸿铭在念张叹己时所产生的忿忿不平与顾影自怜呢?

本版主要内容

- 秀才人情纸半张:辜鸿铭致赵凤昌的一通信札 (上)吴思远 2018-12-14