美国女诗人的《霓裳羽衣》

美国女诗人的《霓裳羽衣》

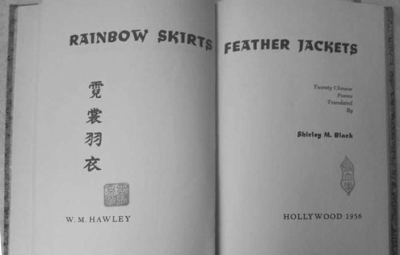

《霓裳羽衣》扉页

用大红绣花锦缎做封面的书,实在很少见,十分醒目,让我在旧书摊上一眼便看见了。花两块美金,我买下了这本1956年出版,名为Rainbow Skirtsand FeatherJackets(《霓裳羽衣》)的小书。

锦缎封面的书法题字者是W.H.Hawley,扉页用的是压柏叶手工毛边纸,精致得叫人翻着也战战兢兢,唯恐一不当心就弄坏了。译者名字ShirleyM.Black的下方还有一方小印,印着篆体的“马士李”三字,应当是译者的中文名字。书中双数页是原文,单数页是译文,总共译出唐诗二十首。可体例简单得过分,没有序言后记,没有译者资料,也没有译介的情由和原诗出处。

此书问世的年代,是唐诗西传的历史进程当中相对冷寂的一段时期。此时唐诗英文译介的第一次高潮已走向尾声,到60年代末才随着美国诗坛进入后现代主义而迈向第二次高潮期。所谓“冷寂”,一方面固然是译介、出版的数量相对少,另一方面,一旦有译本问世,也应当更容易引起一直关心这个主题的人们的注意。可当时以及后来的相关文献资料或中国古典诗歌英译选本之中,几乎见不到提及这本书或这位译者的只言片语,未免令人困惑。

思来想去,猛然记起王红公(KennethRexroth)的英译《中国诗百首》(One Hundred PoemsfromtheChinese)出版于同一年。王红公是向英美诗坛介绍日本俳句的第一人,《中国诗百首》出版之前,他译介的日本、西班牙诗歌文本已经面世,且影响甚为可观。当时还有阿瑟·韦利(ArthurWaley)和加里·斯奈德(GarySnyder)的寒山诗译介,因美国社会开始追随禅宗思想而风行。这三位都是当时已成名的诗人、翻译家,上个世纪中期的中诗英译乃至于东方文化兴趣,有他们和他们的作品站在前台聚焦大众目光,《霓裳羽衣》这样一本主题并不新奇、内容也略嫌单薄的小书,大约就难免被湮没的命运了。

然而王红公的《中国诗百首》前半部分全是杜甫诗,后半部分是宋诗;韦利和斯奈德的文本是寒山的专门译介,《霓裳羽衣》却译出了李白、杜甫、王维、陈子昂等十数位唐代诗人的作品。译者ShirleyM.Black显然是一位女性,因此这本小书实际上是唐诗西传历史上少见的、由一位女性独立译出的唐诗专门译本。

诗歌翻译的过程,总会受到语言、文化等因素的制约,唐诗译家们面临的最突出难题之一,是对地名、事件、人名等专有名词的处理。因为英文中没有对等的词,直接用拼写呈现又往往不能完整达意,所以译家们通常要么干脆剔除不译,要么用拼写加注释。Black解决这个难题的办法是根据诗句上下文意译,完全不用注释,译诗文本的界面简洁易读。

崔道融的《春闺二首》其二有“辽阳在何处,莫望寄征袍”两句,《而庵说唐诗》评曰:“妙在‘辽阳何处’一语,好是割断肚肠一般;‘莫望’句又来得凄折,如听其亲口向我耳边道出来者。”Black将这一句译作“Oh, my husband, so far fromme – where are you now?HowcanIhopethiscoatIsewwilleverreachyou?”原诗句“辽阳”一词是主语,也是地名,更是闺中人思之所在。地名既难以被普通的英语读者所了解,Black便用“很远很远”来替代。这一替代之后,英文的句子没有了主语,文法上行不通,于是她就添加了“丈夫”一词。原诗中女主人公思念的对象,肯定是她深爱的某个人,落实成“丈夫”虽有些局限,却无大碍。将“莫望寄征袍”译为“HowcanIhopethiscoatIsewwilleverreachyou?”(怎能指望我缝制的这件外套到得你手里?)句意十分浅近,再现出原诗“如听其亲口向我耳边道出来者”的情态。不过“征袍”的具象被“外套”的泛指置换以后,原诗的战争与征兵大背景被剔除。“Whereareyounow?”这个问句显然为承接上下文诗意的连贯性,是Black的添加,却强调了前文“很远很远”之不可及,之音讯渺茫,算不得蛇足。

Black在翻译王建的《故行宫》时,对专有名词也做了类似处理。原诗的“白头宫女在,闲坐说玄宗”的“玄宗”被“过去的种种辉煌”(thegloriesofthepast)所取代,译作“And only these white-hairedpalace ladies, Sit mumbling idlyofthegloriesofthepast”。译文延续了王建的白描手法,其中的“mumblingidly”用得十分传神,将原诗中一群老年宫女百无聊赖、聚坐闲话的场景再现得很有画面感。对应她在前面将宫花的“寂寞红”译为“redflowersbloomunseen”,原诗中那种感喟宫女们韶华枉逝、盛唐繁盛飘散如云烟的苍凉,跃然纸上。

足见Black很努力地试图拉近英文读者与唐诗原文的审美距离,直译与意译相结合的非韵体翻译,是《霓裳羽衣》全书的基本风格。她善于抓住原作者的笔风,再现原诗的情味,而不强求与原词句、原格式的机械对应,译文因此有了易读可感的风貌。从这一点上看,她的身份更可能是一位懂中文的诗人,而不是汉学家。因为汉学家们的翻译往往跳不出“精准对应”的局限,即便对应不了全部,也要择定一个客观的“要素”紧抓不放。英译中国古典文学的大家中,前有翟理斯(Her⁃bertA.Giles,1845—1935)指出中国古典诗歌最具代表性的特征是能吟唱,译文必须严格押韵;后有阿瑟·韦利以为大可不必拘泥于韵脚,平仄才是中国古典诗歌的音乐性之所在,译文中用英文单词的重音对应;还有弗洛伦丝·艾斯珂(Flor⁃enceW.Ayscough,1878—1942)与艾米·洛维尔(AmyL.Lowell,1874—1925)认定诗中某些汉字的自身结构才是理解中国古典诗歌的关键,要把字符部件拆解开糅进诗句里,才能充分再现原诗。

翻译是一个相当复杂的再创作过程,中国古典诗歌又是相当特殊的一种文体。哪些中国古典诗歌能够被翻译,首先要经过译家们阅读审美的过滤;一首诗歌怎样被翻译才能再现其“原汁原味”,又要经过译家们创作思维与翻译方法的过滤。这两重过滤之外,古典诗歌的翻译还受到译家自身的文化背景、生活经历、审美倾向、语言能力等复杂因素的牵制,在在都影响着译诗最终的英文样貌。而且,尽管每一位译家都坚称自己翻译的目标是最大限度“呈现原貌”,实际上他们各自对到底什么是中国古典诗歌的“原貌”的理解却并不一致。通常学者译家们容易倾向于更重视客观的“格律”与“修辞”,而诗人译家们则更强调主观的“情”与“意”。

Black显然是后者。问题在于,“情”与“意”的本质属性太抽象,文学审美中的“情”或“意”的抽象性尤为复杂。于是我们在英译唐诗里便看到,克莱默-班把李白应诏谱成的《清平调》三首合一,成了“帝王之爱”,把诗仙以牡丹之富丽拟贵妃之华贵的吟咏,变成了唐玄宗唱给杨玉环的情歌;洛维尔和艾斯珂则通过拆解原诗字符揣度诗意,把李白“送刘十六归山”的《白云歌》翻译得如同教堂里歌颂耶稣的赞美诗……因自由发挥而诠释过度,是诗人译家们笔下常见的问题,Black也无法避免。她的诠释方法与角度之特殊,最突出的还不是前文提到的一些语言转换上的技术处理,而更在于译文中所体现出来的女性审美心理特点和情感取向。

金昌绪的《伊洲歌》,“打起黄莺儿,莫教枝上啼。啼时惊妾梦,不得到辽西。”因其不涉艰深典故,行文清丽如白话,颇受译家们青睐,仅笔者所见到的英译文本就有好几种。其中最早的当是翟理斯的译本,见于1898年出版的《古今诗选》(Chi⁃nesePoetryinEnglishVerse),题为“AtDawn”(黎明时分),译文如下:

Drivetheyoungoriolesaway,Norletthemonthebranch⁃esplay;

Their chirping breaks myslumberthrough,

And keeps me from mydreamsofyou.

英国诗人、汉学家韦利也翻译过这首诗,见于1916年伦敦LoweBros.公司印行的《中国诗选》(Chi⁃nesePoems),此书当时由韦利私人印制,印数只有50册。书中的这首诗没有题目,内容如下:

Idriveawaytheyellowori⁃oles,

Biddingthemceasetochat⁃teronthetree;

For their song disturbs thecourseofmydream,

Before it reaches Liao-hsi(Whereherloveris).

英国汉学家威廉·弗莱彻(Wil⁃liamJ.B.Fletcher,1879—1933)的译本见于1919年的《英译唐诗选》(GemsofChinese Verse),题为“ALover’sDream”(《情人梦》),译文如下:

Oh,drivethegoldenorioles,Fromoffthetree.

Their warbling broke thedreamwherein,

Myloversmiledtome.

美国诗人、汉学家陶友白(Har⁃oldWitterBynner,1881—1968)与江亢虎合译的文本见于1929年出版的《群玉山头》(TheJadeMoun⁃tain),题为“ASpringSigh”(《春叹》)译文如下:

Drivetheoriolesaway,

All their music from the

trees…

When she dreamed that shewenttoLiao-hsicamp,

Tojoinhimthere,theywak⁃enedher.

从上述几种译文中不难看到,“辽西”这个具有多重衍生意义的地名,是翻译过程中最直接也最突出的障碍之一。翟理斯是中诗英译的大家,以韵体直译知名。在此处竟然将“不得到辽西”全句剔除,换成“让我不能梦见你”,绝非他不理解原诗,而是“辽西”这个词令他太为难,以至于只好用意译来置换。韦利用拼音加注释的方法去处理“辽西”,全诗显得比较生涩。想来必是因为当时他翻译汉诗还处在初步尝试的阶段,散体直译的原则虽已见端倪,手法却未臻娴熟。韦利本人对这首诗的翻译恐怕也不太以为然,他1918年正式公开出版的《汉诗170首》(AHundredandSeventyChinesePoems)一书中并没有收录这一首。弗莱彻是翟理斯翻译方法的追随者,只不过无论是在押韵还是在直译两方面,他都没有翟理斯那么固执,遣词造句也往往更通俗平易。他在这里和翟理斯一样,把“不得到辽西”全句剔除,用一句和原文完全无关的“我的爱人向我微笑”来替代。

汉诗英译的另外一重突出障碍,在于中国古典诗歌行文的特殊性,或者说,是汉语的句法被淬炼到极致的特殊性。金昌绪的原诗通篇层层倒叙,句意联属相承:把莺打起是为了不教啼,不教啼是为了怕惊梦。然而起句很突兀,谁把莺打起并无确指,留下令人寻味,也由人发挥的空间。翟理斯、韦利和弗莱彻认定的主语是后文的“妾”,也就是“我”:“我”恼恨被惊梦,自己去把黄莺打起。陶友白和江亢虎合译的文本,则完全把原诗的场景当作一个故事去讲述:旁人唯恐惊了“她”的好梦,帮她去打。末了又添一句“刚要见到他,它们就把她惊醒了”。关于“妾”心心念念要到辽西去究竟是为什么,金昌绪并未点明,翟理斯和弗莱彻译本也不过点到为止。陶江译本倒是直译出了“不得到辽西”,可惜先用了个“音乐”一词形容黄莺的啼鸣声,再加上结句的一语道破,反而让整首译诗读来像是放糖过量的点心,甜得发腻,一点儿回味的余地也没有了。

Black对这首诗的翻译,和上面几种都不太一样。在她所呈现的场景里,被惊了好梦的闺中少妇懊恼成恨,翻身起来叫人去打树上黄莺,而她的好梦,是关于那个“再也没能从西边回来的”爱人,译文如下:

Driveoffthegoldenorioles,child.

Don’tletthemsinginthebranches.

They waked me fromdreamsofmylover,

Who has never returnedfromtheWest.

Black还是不拘于韵脚和格式,直译与意译并用,而最后两句明显过度诠释了。前文列举的数位译家当中,弗莱彻也诠释过度,不过他那一句“我的爱人向我微笑”是原诗句简单的想象延展,Black文本却颠覆了原诗的意境:金昌绪不言愁恨的含蓄的生离之怨,成了沉重的凄婉的死别之痛。

这不可能是偶然的、随机的自由发挥的结果,而恰恰体现出Black对原诗深刻的了解。金昌绪这首取材单纯的五言诗,明写春怨,实怀远人,反映当时百姓在兵役制下所承受的痛苦与哀怨。译家们并非不懂,但除了Black译本,其他的译诗中没有体现。Black将自己置身于原诗女主人公的心境与情境当中去感受去体会,才有了跨越历史、时空与文化差异的想象生发。她解读原诗素材的情怀、再创作构思的夸张,都流动着女性独特的细腻、善感与柔和的气韵。

纵观《霓裳羽衣》全书,都充满了这种气韵。再如Black翻译贾至的《春思二首》其一,全文如下:

Green, green grass and yel⁃low-greenwillows,

Fragrant disordersof peachflowerandplum:

WhywilltheEastwindnoblowfrommyheart,

The burden ofsorrow thisspringdayincreases?

贾至的原文是七言绝句:“草色青青柳色黄,桃花历乱李花香。东风不为吹愁去,春日偏能惹恨长。”前两句描摹草青柳黄、桃红李白的艳冶春景,用以反衬后两句的愁恨之深之苦。埋怨东风之来竟不肯将愁吹去,反教此愁此恨与日俱长。将Black文本再译回中文比照,可以看出内容上有些微出入:“草色青青柳色黄,桃花李花历乱香。东风何不吹愁去?此恨偏随春日长。”其中最重要的改动是将“东风不为吹愁去”换成了设问句:“东风何不吹愁去?”——怨春的情绪更加激越,凸显出Black女性译笔的鲜明特征。

中国古典诗歌是那么特殊的一种文体,唐诗又是这种文体被淬炼到极致的产物,其中语言的曲折,意象的深婉,音韵的玲珑,即便我们今天用现代汉语重写,也不见得能句句到位。境外译家的诠释固然有这样那样的偏误遗漏,但也都是他们对唐诗情有独钟的解读结果。在唐诗西传的历史过程当中,女性的笔踪很少见。在《霓裳羽衣》之前,只有美国女诗人洛维尔和汉学家艾斯珂合译的《松花笺》(Fir-flowerTab⁃lets)。《松花笺》译出唐诗百余首,自问世以来曾被多次重印,从内容到知名度,《霓裳羽衣》都无法与之比肩。然而,Black从遥远的太平洋彼岸独自进入遥远的唐诗世界,沉浸于陌生的幽微深婉之中,以女性特有的细腻敏感进行再创作、再呈现,其立意角度正是“他乡陌上望中原,翻作霓裳羽衣曲”,令人赞叹。Black的译笔之情感丰沛,细致工巧,不失为英译唐诗文本中女性译家的典型代表。

本版主要内容

- 美国女诗人的《霓裳羽衣》江岚2018-12-14