100年前的阿拉伯人如何看中国?

100年前的阿拉伯人如何看中国?

谢基卜·阿尔斯兰

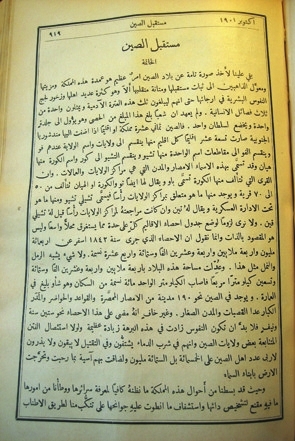

《中国之未来》阿拉伯语原文

中国与阿拉伯世界的友好交往已有近2000年的历史。在浩如烟海的阿拉伯古籍中,关于中国的记述十分丰富,其中既有曾经游历中国的阿拉伯商人、旅行家确凿可信的见闻,也充斥着大量知识与想象、真实与虚构相混杂的文字。在阿拉伯古籍中呈现的中国形象,总体上是正面、美好的,而且不曾出现断层和逆转,具有稳定性和延续性。

在近代,中阿两大民族的境遇颇为相似:都遭遇了西方文明的激烈冲击,经历了传统与西化紧张而复杂的互动,也都有一个共同的“他者”——西方。西方既是侵略者和敌人,又是导师和楷模,还是两个东方民族认识自我的一面镜子。因此,近代阿拉伯和中国关注世界的目光,主要集中在西方“他者”身上;近代阿拉伯世界并非大多数中国人关注的对象,近代阿拉伯知识界的目光,也较少投射于中国——遥远东方的另一个“他者”。

然而,一个庞大、古老、在人类文明版图上具有重要地位的中国,是不可能彻底消隐于阿拉伯近代知识精英视野之外的。实际上,近代阿拉伯一些文学家、思想家也曾在作品中或多或少地涉及中国。大约100年前的阿拉伯人如何看中国?这是中国和阿拉伯学术界均涉猎不多的一个领域,但是,探究这一领域颇有意义,因为它或许会解答这样一些问题:较之于文明昌盛的古代中国和全面崛起的当代中国,一个积贫积弱的近代中国,是以怎样的形象呈现在阿拉伯人视野中的?阿拉伯古人对中国怀有的良好印象,在多大程度上对近代阿拉伯人的中国认知产生影响?西方又在多大程度上制约乃至塑造着近代阿拉伯人的中国认知?在多少有点同病相怜的阿拉伯人眼里,身染沉疴的贫弱中国病症何在?中国作为一个“他者”的意义何在?未来中国的出路何在?本文中,笔者将根据近代阿拉伯重要思想家谢基卜·阿尔斯兰(ShakibArslan)撰写的关于中国的系列文章,作一案例分析,以期窥斑见豹,了解100多年前阿拉伯人眼中的中国形象。

谢基卜·阿尔斯兰(1869—1946),出身于黎巴嫩一个信仰伊斯兰教德鲁兹教派的家庭,早年曾师从穆罕默德·阿卜笃等阿拉伯近代启蒙思想先驱,并参加过反抗法国殖民统治的斗争,游历过欧洲及阿拉伯多国;后专事写作,作品涉及文学、思想、政治等诸多领域,代表作有《为什么穆斯林落后而他人进步》等。他还常年为阿拉伯各国报章撰文,呼吁借鉴西方文明、复兴阿拉伯伊斯兰文化。1900—1901年间,谢基卜在发行于埃及、面向整个阿拉伯世界的近代最重要学术刊物之一《文摘》(Al⁃muqtataf)上发表总题为《中国之未来》的系列文章。促使谢基卜撰写这一系列文章的直接原因,是1894至1895年爆发的中日甲午战争,作者在1900年8月发表于《文摘》的首篇文章中开宗明义:

众所周知,几年前的中日战争,撕破了中国的篱墙,去除了中国的威严,将其弱点袒露于西方各国面前。从此,西方列强开始觊觎这个广袤的王国。而之前,这还不过是欧人心中的窃念和妄想,现在却成了他们的夙愿和笃志。如此变故,皆因这一庞大国度极像一面大鼓,其体积看来硕大,其声响传之遥远,但只要用手割破,便会发现其内里空空如也。于是,其体积不复巨硕,其声响也告中断。自中日战争后,欧洲人脑中便生出念头,欲将中国置于因文明落后而臣服于欧洲的东方帝国之列。毕竟,愚昧终究对科学称奴,落后者必定沦为前行者之附庸。(1900年《汇编本》,第124页,以下该刊引文只标注年份和页码)

鉴于中国乃是各国之中面积最广阔、人口最繁多、历史最悠久的帝国,是欧洲列强最欲获取的东方帝国,众多观事者不免想知道:欧洲能令中国俯首称臣,并获取其利益吗?抑或这是难以实现的愿望,是至今无法跨越的障碍?中国军事之羸弱,足以导致其政垣坍塌、国体溃散吗?抑或在其军力之外,另有足以维系其统一的其他要素和凝聚之力?另,北京当局一旦崩溃,整个中国都将随之崩溃吗?抑或中国凭借其紧连之血脉、坚固而柔韧之肢体,将依然屹立于西方势力面前,独立于其控制之外?总之,中国究竟是欧洲人嘴里一块易于咀嚼的美食,还是梗塞其喉咙的一根鱼刺?我于匆匆间撰就数文,依理凭据,研究何以中国将坐以待毙,为欧洲人所征服吞并,或中国何以能挽狂澜于既倒,救溃堤而除险,脱黎民于水火。(1900年,第125页)

随后,作者分别从中国的工业、农业、商业、政治、军事、宗教、道德等方面,分析了中国社会与文化的优势与弊端。谢基卜笔下呈现的中国形象,主要有以下特点:

一、叙述话语总体上以正面为主。

谢基卜这一系列关于中国的文章,依然延续了阿拉伯古代形成的叙述中国的正面话语传统,其中许多说法,还沿用了阿拉伯古代著作家们对中国的经典性表述。如在《中国之工业》一文之初,作者指出:

有种广为流传的说法,言真主将智慧赋予希腊人的脑,阿拉伯人的舌和中国人的手。地理学家、历史学家和旅行家一致认为,中华民族擅长手工艺,其工艺才能得天独厚,他人难以匹敌。在许多人看来,中国之工业,领先于东西方各国。(1900年,第126页)

在《中国之农业》一文中,作者高度赞扬中国悠久的农耕传统和独特的农艺:

农业是中华帝国身体上另一强健而富有活力的器官。无论中国人工业多么先进、多么傲视群雄,无论他们的巧手怎样化腐朽为神奇、采矿产为所用,他们在农耕方面的技能终要更高一筹。或者说,中国的农业即使未能超越工业,起码也和工业并驾齐驱,各擅胜场。中国人极为敬重农事,以至赋予其神圣色彩。在他们眼中,农耕者乃是侍养百姓、衣食众生之人。(1900年,第321页)

中国少有被荒废闲置的农地。其国土所有适耕之地,无不开垦为农田,甚至在海拔3000米以上的高地,也能见到农田,这种情形在他国实为罕见……中国虽然幅员辽阔,但因人口众多,耕地其实不足。令人颇为称奇者,中国粮食能够自给,极少依赖进口;自给之余粮,还出口西方各国,成为其重要贸易货物。(1900年,第323页)

在《中国之商业》一文中,作者指出,中国的商业一向不如工农业发达,但随着西方人进入中国,中国人也开始经商。他对中国人诚信经商的美德予以好评:

自从外国人进入中国,其国人也开始喜爱经商,并与外国人不遑多让。而且中国人素不贪婪,满足于应得之份。为商之道,知足而趋稳,实胜于好强而冒险。不少西人著书时均提及,中国商人比欧洲商人更讲信用,更守承诺;中国商人处事之沉稳、审慎,实为欧洲商人所不及。(1900年,第325页)

对于中国人的道德、品性,谢基卜总体上也怀有好感:

普天之下,再无一邦如中国那样尊崇习俗与礼节,也再无一方人士如中国人那样响应人道之教化。性格温顺,是中国人与生俱来的德行,无论老幼,都秉有这一德行。他们以兄弟互称,有“四海之内皆兄弟”之说;同辈之谊,与兄弟之情无异。(1901年,第824页)

中国人性格温顺,略举一例为证:外国游客无论游历在人口稠密的湖北、四川等地,或踏访远地僻壤,都不会遭受丝毫欺辱,也无人遇到任何伤害……在中国的繁华都市,尽管街头拥挤熙攘,你都不会见到一位醉汉……中国学生举止端庄,敬重师长,不会轻易动怒,对求学抱有令人惊异之恒心。观者察其言行举止,定能心生感触:这等学生虽未及弱冠之年,但堪称文明之士,日后定能担当大任。(1901年,第824页)

中国人尊崇学问,置学问于万般之上,堪与宗教相比。求学,被视为所有男性公民不可推辞之义务,每个村庄都有当地政府斥资兴建的学堂。在中国人看来,学问、学者、写作乃至字纸,都意义重大,务必虔敬事之。(1901年,第922页)

谢基卜还在文中记录了一段巴哈伊教创始人之子、原籍伊朗的著名宗教领袖阿巴斯·阿凡迪谈及中国的言论,弥足珍贵:

中国人虽勇气不足,雄心欠缺,但有恒心,精于工艺,是天生注定的工业民族。在此方面,欧洲人欲取胜中国,殊为不易。我曾就此与巴哈伊教首领阿巴斯·阿凡迪议论,此君一向睿智明达,富有卓见,他说:“欧洲人用刀剑强取中国,并非难事;然而他们染指海外,意在通商获利,唯与中国人交往并获利,非易事也,因为欧洲人获取中国不久,其种种技术,就会被中国人掌握。”(1900年,第131页)

二、客观指出中国社会文化之弊端。

在谢基卜撰写、发表这一系列文章之际,中华民族正经历内忧外患、灾难深重的岁月。鸦片战争之后,中国门户洞开,西方列强鱼贯而入,纷纷瓜分势力范围。中国在甲午战争中惨败于日本,令举世震惊。中国王朝之腐朽、文明之衰微,也在世人面前显露无遗。谢基卜在文章中一针见血地指出:中国从世界级文明古国沦入受人欺凌、任人宰割的地步,主要归结于内因。他就此写道:

中国军队,无论其人数、装备抑或科学与勇气,均无法满足国家之需要。八旗军曾是中国之砥柱,现已沦为国家之负担,满族和蒙古人子弟已远不如已往勇武;何况今日战争主要取决于科学,仅有匹夫之勇已无济于事。(1900年,第406页)

中国军队未实行改革,依然沿用陈旧之兵法。而此类旧法,已被时代抛弃,如同黑夜被阳光替代。难怪西方人军力虽少,却足以抗衡中国兵将众多之大军;这并非因为西方人血液与众不同,而在于科学之缘故。日本人一如中国人,也属东方民族,虽然身材矮小,肌肉纤弱,却拥有骁勇善战、不输于所有西方军队的强大军队。中日战争,便可看出分晓。日军一次次击败中国军队,中国人屡战皆输,何故?愚昧面对科学,一刻不能相持也。(1900年,第407页)

谢基卜还指出,中国人的民族性中缺乏刚烈勇武的血性及敢为人先的勇气:

中国人安于逸乐,耽于和平,数百年以来,知足于其强盛、荣耀、学术之发达、疆土之广袤,不欲与外人动武,故早已荒疏用兵之道。中国人受此思想潜移默化,已有数百年之久,以至忘却了战争之要义。其结果,虽战火燃至国境,国之要地遭人践踏,国民依然不为所触动,一味追求太平,终于陷入战祸。中国服膺和平之道,希冀以工、农、商诸业建设成就以固国本,然而各业建设固然重要,坚兵利器仍不可缺少。即以人体为喻,红血球固然为健康身体所必需,但白血球用以抗御病毒之入侵,也必不可少。中华帝国之躯,并不缺少红血球,但白血球几告匮无。(1900年,第408页)

中国人之不足,在于心志柔弱,缺乏个人勇气,其果敢、志向不及欧洲人,而独以毅力、忍耐见长。世人皆知中国人吃苦耐劳,勤勉谋生;他们立身之道,在于勤劳而非胆略;他们与许多民族不同,极少有政治抱负,也缺乏争强好胜、敢为人先、统领万邦的气质。他们爱好和平,天性柔顺,在各民族中实为罕见;其诗文、歌谣中勇武、强健意味之匮缺,在各民族中也属少见……中国人浸淫于这种思想、其青年习惯于此类歌谣,难怪中国与日本交战时屡遭挫败,而日本人数目只有中国十分之一,中国战事不利,因此不足为怪。(1901年,第824-825页)

谢基卜还批评中国人盲目自大,拒绝变革,对世界和自我都缺乏清醒认识:

中国之变革至今仍然缓慢,应归咎于中国人自满自大,不承认自己落后,依然幻想以为自身文明最为优胜,中国乃世界上惟一开化民族。显然,抛弃此种幻念,转而承认自己远远落后于欧洲人,绝非朝夕之事。(1901年,第922页)

三、同情中国人民反抗外来侵略的斗争,识破帝国主义侵华战争的本质。

鸦片战争之后,中国人民为反抗列强侵略,争取民族独立,开始了救亡图存的探索和抗争。难能可贵的是,作为来自同样遭受过殖民主义、帝国主义侵略的阿拉伯世界的思想家,谢基卜对中国人民反抗外来侵略的斗争表现出颇为明显的同情态度,他对西方列强联手清政府镇压人民起义的真实意图,对于列强发动的鸦片战争的侵略本质,也都有十分透彻的认识。他写道:

1848年兴起的太平天国之乱,曾蔓延至整个中国,几乎推翻大清帝国。太平天国表面针对政府,其实针对洋人,旨在让中国摆脱外国势力之钳制,为国家注入青春活力。因此,西方列强为消除其患,与中国政府携手,协力镇压太平天国。此番协作,并非出于偏爱中国政府,而旨在消弭变革之力量。(1900年,第125页)

列强在中国势力愈大,立足愈稳,其割据的都邑、港口愈多,中国民众的仇恨则愈甚,对洋人的憎恶也愈深。此次义和团起事,皆因周遭群敌环绕,而帝国行将崩溃,中国民众怒不可遏所致。(1900年,第125页)

中国人一向礼待外国人,直至欧洲人从四面八方敲开中央帝国之门户,带来枪炮、弹药,且相互间纷争倾轧不断,中国人方始视其若蛮夷、屠夫。更有甚者,欧洲人还在部分商铺销售鸦片,招致中国人怨怒,于是欧洲人尝试以武力逼迫中国人接受鸦片,英国由此于1841年发动鸦片战争。(1900年,第324页)

在1901年10月发表于《文摘》的题为《中国之未来:尾声》的文章中,谢基卜依据一份统计指出:1879年在华的欧洲人不过5000人,此后虽增长迅猛,但与中国总人数相比,仍属沧海一粟。然而,欧洲人已在中国产生巨大影响,在语言、习俗、思维方式、价值观念等方面均有体现。与西方接触、碰撞以后,中国已无法与世隔绝,发生变化乃不可避免。

最终,笔者提出如下问题:未来中国将依然属于中国人,抑或落入欧洲人之手,被强行改变,乃至瓜分豆剖?提出这一问题,是笔者撰写“中国之未来”之本意。(1901年,第922页)

谢基卜列举了当时国际上对中国未来的几种猜想:一是落入欧洲人之手,被欧洲列强瓜分;二是纳入东邻日本之囊中;三是被最强大的邻国俄罗斯吞并;四是被中国内部的伊斯兰势力同化,成为一个伊斯兰国度。

在文章的结尾,谢基卜作出了自己对中国未来的预测:

笔者看来,中国人口众多,种族单一,疆土广袤,是欧洲不易吞咽的美食。然而,中国毕竟已是垂死之鸵鸟,衰朽之帝国,除非其如同日本一样,师法欧洲。日本借西方文明之力,藉现代科技之功,得以跻身发达国家之列,其国力在东亚足以抗衡俄罗斯;其一兵一卒,足以匹敌中国之十人、十五人。中国仍以人口众多、人种单一、幅员辽阔而自恃,然而,其神秘面纱终将被外人揭开,刀剑终将置于中国人之颈项,除非他们告别旧梦,幡然省悟。人虽多而愚,则不为多,人虽少而智,则不为少。中国之未来,取决于中国是否善于学习!(1901年,第924页)

至此,可以结合本文之初提出的问题,对谢基卜的上述文章略作总结和阐释。

首先,谢基卜这些文章总体上延续了古代阿拉伯人对中国积极、正面的话语传统,他对中国人民的禀赋、道德与才能怀有好感,对近代中国深受外敌欺凌的遭遇也怀有同情。还可以看出,文中有关中国工匠手工之精湛、农民农艺之娴熟、民众性格之温顺、对学问之尊崇、对诚信之恪守等等细节的理想化表述,也延续《伊本·白图泰游记》等阿拉伯古代作品的叙述风格。

第二,从谢基卜的生平可知,他一生中其实并未到过中国。因此,他对当时中国的了解,只能通过阅读、听闻等间接途径获得。鉴于19世纪来到中国的阿拉伯人十分稀少,也未曾见到由阿拉伯人撰述的介绍中国的作品,所以谢基卜对中国的认知极有可能以西方信息源为基础。正如汉学界周知,马可·波罗时代以后西方对中国的美好印象,在18世纪末发生急剧而根本性的逆转:1742年英国海军上将安森的《环球旅行记》,1748年法国哲学家孟德斯鸠的《论法的精神》等影响深远的著作,以及随后相继问世的旅行家、传教士和文学家的相关作品,让一个邪恶、专制的天朝帝国形象和一个堕落、愚昧的东方民族形象,在西方得以逐渐确立。中国在西方人眼里野蛮、落后的形象一旦成型,无疑可以为鸦片战争和殖民统治的侵略、掠夺提供“正义的理由”。一个野蛮、落后的民族,其存在的意义只在于“被解放、被开化”。知识和权力这种不可分离的关系,已经被福柯和爱德华·萨义德等人揭示。值得注意的是,阿拉伯人谢基卜的近代中国观并没有被西方的主流话语左右,而是有他自己的取舍和判断,体现了一个东方阿拉伯人独特的视野和立场,这不仅与西方的近代中国观形成对比,反衬出西方强权对话语方式的影响和操纵,而且也表明:东方知识、东方视野自有其独特价值。

第三,谢基卜在同情中国的同时,也对19、20世纪之交中国社会的严重弊端有清醒认识,他在文章中列举的近代中国人因循守旧、不思进取等宿弊,与他在《为什么穆斯林落后而他人进步》等著作中指出的阿拉伯穆斯林民族之痼疾颇为相似;“中国之未来取决于中国是否善于学习”这一论断,也反映了他认为阿拉伯民族应该通过学习西方,以实现文明复兴的一贯理念。正如美国汉学家史景迁所言:“中国在很长一段时间内一直是作为一个‘他者’出现的,中国有用之处正在于此。”苦难深重的近代中国这一“他者”对于谢基卜的意义,也正在于被引以为戒,以警示、启发阿拉伯穆斯林民族“哀之而复鉴之”。

第四,1844年,我国穆斯林学者马德新在赴麦加朝觐后顺访埃及,在各地游历半年之久,回国后著有《朝觐途记》记述埃及之行,成为我国迄今有案可稽的访埃第一人。其中他以艳羡的笔调写道:“谜思尔(埃及),巨域也”,亚历山大“极壮丽……商贾辐辏”,埃及“诸凡制造无求于他国”,“条建树,蓄货殖,各种技艺由甫浪西(法兰西)习来”。几乎与此同时,林则徐在其主持编译的《四洲志》中也写道:“埃及军伍昔强,惜未娴纪律。近得欧罗巴训练之法,队伍雄甲东方……今复设武备馆,延欧罗巴教师以训少年。”在时隔一个多世纪以后的今天,重温中阿先贤当年的文字,联想到两个古老民族一百多年走过的曲折历程和当今的不同境遇,令人不禁百感交集。谢基卜的世纪之问“为什么穆斯林落后而他人进步”,在今日更显沉重;而由于凤凰涅槃的中国与陷入怪圈的阿拉伯当下命运的戏剧性对比,这一问题又被许多阿拉伯人以中阿对比的方式提出。不过,历史尚未终结,眼下还远远不是中华民族可以沾沾自喜的时候。揽镜自照,以人为鉴,有太多的经验和教训值得吸取;杜牧在《阿房宫赋》中的警示稍作变动,同样具有历久弥新的意义:“我哀他人而不鉴之,亦使他人而复哀我也!”

本版主要内容

- 100年前的阿拉伯人如何看中国?薛庆国2018-12-14