论全球史与东亚文化交涉研究

论全球史与东亚文化交涉研究

坎迪诺世界地图(CantinoWorldMap),现存最早的显示葡萄牙在东方和西方的地理发现的地图(局部)

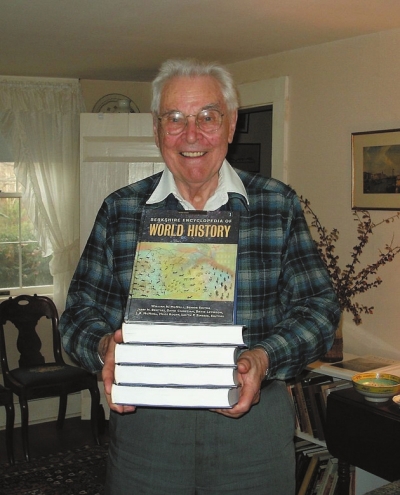

麦克尼尔

利玛窦与徐光启画像

严复

全球史与文化交涉所关注的是大航海以来的欧洲与东亚的文化交流,即便涉及古代东亚历史、思想、宗教、文化的内容,也是在西学思潮影响之下的再阐释或重构。东亚思想由于脱离了原有的情景和脉络,在新的语境中往往会有意想不到的新的阐释和理解。

一

跟以往分割开来研究世界各个部分以及不同领域的世界史相比,全球史的研究理念打破了“国家”这一近代特有的魔咒,其研究的视域是以地区、民族、文化、语言所相互区别的人类整体。东亚史和世界史之间的学科分野也随之解消,统统被纳入到全球史之中进行整体研究。

大航海时代以来,欧洲习惯于将自身的利益通过国家或宗教的意识形态扩展到世界的各个角落,这是现代性的一个特点,同时也形成了一个真正意义上的世界贸易。世界贸易体系的形成,使得世界资源得以重新分配,欧洲的技术得以在全世界范围内传播。远航的异邦人刺激了民族国家意识的形成,主权国家之间的关系通过各种合约而加以确定。对于以欧洲为中心的殖民扩张来讲,世界仅仅是欧洲的触角所及之处而已。全球史学科的建立,在于以跨文化互动的发展,来破除欧洲中心主义的论点。以往以欧洲的历史经验作为其他社会发展程度的标尺的做法,已经被当今学界所摈弃。被誉为全球史之父的麦克尼尔(WilliamMc⁃Neill,1917-2016)认为,“与外来者的交往是社会变革的主要推动力”,因为特别是与异质文化的接触与交往,往往会引起对很多约定俗成惯例的调整和改变。历史变革在很大程度上是由于与外来者的交往而引发的,也正是这一动力,推动着欧亚共生圈(ecumene)的形成和发展。霍奇森(MarshallHodg⁃son,1922-1968)甚至认为,“西欧的演变取决于欧亚非作为一个整体的发展过程”。

全球史的理念超越了以往人们看待世界的方式。尽管现代性产生于西方,但它却是在西方与其他异质文明的碰撞中产生的。芝加哥大学的德裔欧洲史教授盖耶(Mi⁃chaelGeyer,1947-)和密歇根大学的另一位历史学家布莱特(CharlesBright)甚至认为,作为一种反作用力,包括中国在内的这些非西方国家,才是产生全球一体化的力量源泉,正是她们在一体化进程中让世界逐渐融合,而世界各地区的历史也因此同世界历史发生了关联。

作为方法论和研究领域的全球史实际上是一个上位的概念,也是一个有待开发的广阔学术空间,任何人都没有办法穷尽这之中的所有学问。目前我们仅仅是从学术史的角度对以上全球史与东亚的各个研究领域的成果进行整合,以期能够出现一些全球史与东亚的研究新成果。全球史与东亚文化交涉研究这一题目,并非某一学科的某一人可以从事的专业,它必然是不同专业、不同学科的学者积极参与及密切互动的结果,同时它也必然需要经过几代人的共同努力,才能初见成效。

二

东亚文化交涉学是日本关西大学研究团队提出的重要学术概念。之所以使用“交涉”,而不是“交流”,是因为团队将自己的研究特色定位于:越境、互动、周边与中心的互视。2007年6月,关西大学历史、思想史、东西语言接触研究的学者们共同申请的文化交涉学教育研究基地(ICIS)的计划获得日本文部科学省的批准。在同年10月的东亚文化交涉学会筹备大会上,余英时(YuYing-shih,1930-)教授在主题报告中精辟地论述了汤因比(Ar⁃noldJosephToynbee,1889-1975)和亨廷顿(Samuel Huntington,1927-2008)的文明论,并指出文化交涉学的建构以及为了推动相关研究而设立的这一国际性学会所具有的重要意义。2009年6月,东亚文化交涉学会(SocietyforCulturalInteractioninEastAsia,SCIEA)正式在日本大阪成立。学会的宗旨是为了对东亚内部文化的形成、接触、冲突、变迁、融合等现象进行动态的把握,并综合多种人文学科的方法论对文化交涉,即互相干涉的形态进行多方位的阐释,以推动东亚各国学者相互之间的学术交流。

在学术研究方面,团队学者主张,应力求研究活动拥有全球化视野和创造性。学会虽然将研究对象设定在“东亚的文化交涉”上,但也包括“东亚范围内的东西文化交涉”和“东亚各地域间的文化交涉”两方面。同时在对该文化交涉的实际特征进行分析时,将超越、突破那种两个国家或两个地域之间的所谓“一对一”研究的局限,尽可能地灵活运用多国间或者多地域间的“多对多”研究的方法。那种以国家、文明或陆地空间为标准的地域划分,并不能构成今天学者研究的界限。

三

对于全球史观与东亚文化交涉学来讲,东亚的文化资源本身也能够提供一些独特的视角和理论的支撑。“道”、“器”是中国哲学史重要的一对范畴,《易经·系辞上》曰:“形而上者谓之道,形而下者谓之器。”可以认为,“道”指的是无形的法则,而“器”则是有形的事物。北宋时期,哲学家们对“道”、“器”的关系进行了深入的探讨,朱熹继承了二程的观点,认为:“凡有形有象者,皆器也,其所以为是器之理者,则道也。”(《与陆子静书》)他所强调的是“道”、“器”不离,而并非有上下之别。陆九渊不同意朱熹对道器的看法,他认为道本器末,道在器先。

明清之际,西学与基督教一起传入中国,大部分传统知识分子认为所谓的西学仅仅是“器”层面的“小人之艺”而已,他们拒斥西学之“道”,而有条件地接受近代科学知识。徐光启(1562-1633)从利玛窦(Matteo Ricci,1552-1610)那里所接受的也无非是西学中的天文历算之学,传教士引进的这部分内容的确是传统中国学术中所缺失的。时至19世纪中叶,尽管著名启蒙思想家郑观应(1842-1921)主张“道本器末”,以“道”指传统的儒家伦理纲常,以“器”指西方的科技。但儒家的伦理纲常——中国文化之命脉所系,同时是维持中国政治结构和统治秩序的基础,是不可能被西学所触动,更不可能被替代的。任何希望通过“器”进入“道”的层面的企图,都必然会遭到士大夫的坚决反对。如果说“道本器末”依然是哲学观点的话,那么后来形成的“中体西用”才是真正的实践性主张——进而成为了洋务派几十年指导新政的总的方针。英国历史学家汤因比在分析远东受到西方冲击时的“冲突的心理”时写道:

接受外国文化就象接受一桩危险的任务一样痛苦。而受冲击的一方对于有颠覆其传统生活方式之预兆的新事物的本能的抵触,使这个过程对他来说变得更加糟糕。

明末以来中国士大夫深切地感受到西学中有足以“颠覆其传统生活方式之预兆”,因此本能地予以抵触。一直到了晚清时,居中兴名臣之首的曾国藩(1811-1872)依然认为:“彼外国之所长,度不过机巧制造、船坚利炮而已。以夷狄之不知礼义,安有政治之足言。即有政治,亦不过犯上作乱,逐君弑君,蔑纲常、逆伦理而已,又安足法?”在理学家看来,儒家传统的一切都被提升到了“道”的层面,而西学仅在“器”的层面值得我们学习。这很像所谓的“镶嵌”工艺:将某物嵌入另一套系统的空隙,与之结合成一体,从而使之在新的系统中发挥更具实用性的作用。西学在明清之际,仅仅作为“客体”起到了“镶嵌”作用而已。通过道器之论,便比较容易理解明清时期中国学术和所谓“西学”的关系了。

那其后的情形又怎样呢?在这里我们希望借用华严宗“圆融”的观念予以适当地说明。圆融谓圆满融通,无所障碍,即各事各物皆能保持其原有立场,圆满无缺,而又为完整一体,且能交互融摄,毫无矛盾、冲突。(《佛光大辞典》“圆融”条)这表达的是两个主体交互融合、相互融摄的理想境界。法国历史学家布罗 代 尔(Fernand Braudel,1902-1985)认为,虽然基于地理环境的文化带是比较稳定的,但也是相互传播和相互渗透的,没有一种文化的边界是一成不变完全封闭的。而麦克尼尔则进一步指出,人类变通性的最终活力在于我们是否有能力创造新的思想、新的经验和新的制度。与外来者接触,不同的思想和行为方式由于受到关注而被迫彼此竞争的时候,同样也是这些创造最为兴盛的时期。因此,正是文化间的互动,推动了人类社会的进步。

到了晚清,西学仅仅作为一种“镶嵌”的方式在儒家思想之中起着器物层面的装饰物作用,显然已经不能适应社会的需求了。严复在他的第一篇时论中还将汽机兵械等“西洋之术”视作“形下之粗迹”,但在两个多月后的《救亡决论》中,借用了庄子的“道在屎溺,每下愈况”表达了培根(Francis Bacon,1561-1626)取法自然的科学观。其后,包括《天演论》在内,严复在译著、论述中,不厌其烦地加入了形下之学为形上之学提供原则与方法的主张。而中国的传统知识分子,如汤震认为,西洋人的“器”除了具有工具性的特征外,其背后必定有某种“道”的价值:“盖中国所守者形上之道,西人所专者形下之器,中国自以为道,而渐失其所谓器;西人毕力于器,而有时暗合于道。彼既赓而续之,变而通之,神而明之,彼能因我之所创,我胡勿创彼之所因?”其后,作为不同文化之间的主体交互融合的“圆融”逐渐取代了“镶嵌”成为了文化互动的新范式(有关“镶嵌”和“圆融”的概念运用,要感谢台湾师范大学东亚学系张崑将教授在“东亚文化交涉学会第八届国际研讨会”上的发言《武士道的“分流”与“渗透”新诠释》),而中国文化正是在与欧洲文化的交互融摄中得以进入现代社会的。

四

因此,在全球化背景下,人文学科的整合研究,已经成为趋势。当代全球化背景下历史学的“全球转向”(Globalturn)展现了作为全球史观和研究对象的全球史:前者是一种历史研究及历史书写的新视角、新方法,从整体观和联系观来编纂宏观世界史或考察微观个案,或者以超越民族国家的视野来看待一些跨国历史现象;而后者则是研究领域和作为历史学分支学科——超越民族国家范围的历史研究。全球史和东亚文化交涉学希冀打破民族国家的界限,以整体观的大视野,将研究对象置于广阔的相互关系情景之中来予以理解和考察,突破以往人类认识的各种中心主义偏见。东亚文化交涉学会第九届国际学术大会此次在北京外国语大学召开,展示了以上述背景为研究立场和方法在全球史和东亚文化交涉研究领域的最新成果。从根本上来讲,全球史与文化交涉所强调的是全球范围内的互动。此次年会的主题“全球史观与东亚的知识迁移”,所涉及的内容,实际上是对大航海以来东亚与不同地域、民族、文化的人群在政治、经济、文化等领域所形成的互动情况的考察。除了通史性、区域性全球史与东亚文化交涉的研究外,也包括世界与东亚文化的专题性研究,其中包括:贸易史、移民史、传教史、语言交流史、知识迁移史、科技史、疾病史、概念史、翻译史、留学史等等内容。之所以有这些专题,是与法国年鉴学派所倡导的“问题史学”相关的,年鉴学派强调“分析”、“提问”对史学研究的重要性。

刘新成(1952-)列出了西方全球史学者所表达的互动模式的八种形式:1.阐述不同人群“相遇”后,文化影响的相互性和双向性;2.描述人类历史上曾经存在的各种类型的“交往网络”或“共生圈”;3.论述产生于某个地区的发明创造如何在世界范围内引起连锁反应;4.探讨“小地方”与“大世界”的关系;5.“地方史全球化”;6.全球范围的专题比较研究;7.生态史、环境史研究;8.探讨互动规律与归宿。上述全球史与东亚的专题都可以归纳到刘新成所列的互动模式之中。美国历史学家本特利(JerryBentley, 1949-2012)就认为世界史(全球史)所考察的是“超越了民族、政治、地理或者文化等界限的历史进程。这些历史进程已对跨地区、大洲、半球甚至全球范围内的各种事物都产生了影响,其中包括气候变迁、物种迁移、传染病蔓延、大规模移民、技术传播、帝国扩张的军事活动、跨文化贸易、各种思想观念的传播以及各种宗教信仰和文化传统的延展。”东亚文化发展的历史,是既有自己的独特传统,同时也通过东亚内部以及与世界的交流和互动而不断创新和突破的历史。正是通过全球史与东亚文化交涉的研究,才能看到今天的东亚文明是与不同文化交流的结果,并揭示出东亚文化的全球性意义。

全球史与文化交涉所关注的是大航海以来的欧洲与东亚的文化交流,即便涉及古代东亚历史、思想、宗教、文化的内容,也是在西学思潮影响之下的再阐释或重构。东亚思想由于脱离了原有的情景和脉络,在新的语境中往往会有意想不到的新的阐释和理解。任何思想都有其滋生和发展的社会和学术土壤,这一土壤发生变化显然会产生“橘枳之变”。任何的问题意识都是基于时代和环境的刺激而生发出来的思考。正是由于融入了本国文化的脉络和情境,原本陌生的思想、概念在新的脉络下重新变得鲜活起来,继而起着重要的作用。异域学者对东亚的很多研究都将东亚文化带入了他们的语境之中,这便意味着,经过这些学者们的努力,东亚文化超越了其产生的特定的历史时空,获得了另外的价值。

写在第九届东亚文化交涉学会年会在北京外国语大学举办之际

(本文作者分别为日本关西大学和北京外国语大学教授)

本版主要内容

- 论全球史与东亚文化交涉研究沈国威、李雪涛2018-12-14