涅斯托耳的鸽子杯

涅斯托耳的鸽子杯

出土于迈锡尼的黄金酒杯,现藏于希腊雅典国家考古博物馆

出土于皮斯库赛的陶制双耳酒杯,现藏于意大利阿尔布斯托庄园(VillaArbusto)博物馆

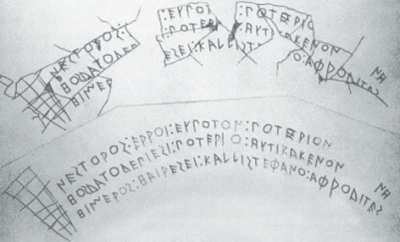

皮斯库赛陶杯上的希腊铭文,第二、三行为荷马式六韵步格

一只阿提卡杯的杯身图像,展示了赫卡墨得为涅斯托耳调制美酒的场景,约制于公元前490年,意大利Vulci地区

当代法国学者皮埃尔·维达尔-纳杰(PierreVidal-Naquet)在《荷马的世界》一书中指出:1955年,人们在那不勒斯湾的伊斯基亚岛(Ischia)上的一座墓穴里,找到了一只大约是公元前720年的大杯子。这是一只长柄高脚金杯,两个提耳装饰着两只黄金鸽子,简称“鸽子杯”。杯子上刻有最早的关于荷马史诗的文字提示:

我是涅斯托耳的那个好喝的杯子,用我来喝水的人,将会受到头戴美丽花冠的阿佛洛狄忒的引诱。

涅斯托耳(Nestor)是荷马史诗中一个重要人物,他参加了特洛亚(又译特洛伊)战争。在《伊利亚特》第一卷,希腊联军主帅阿伽门农和大将阿喀琉斯因为争夺女俘而发生争吵,阿喀琉斯一怒之下拒绝参战。于是涅斯托耳出面调停:

那个言语甜蜜的老人涅斯托耳跳起来,他是皮洛斯人中声音清晰的演说家,从他的舌头上吐出的语音比蜜更甜,他已经见过两代凡人故世凋零——他们曾经在神圣的皮洛斯出生和成长,他是第三代人中的国王。他好意地说:“严重的伤心事落到了阿开奥斯人的土地上,普里阿摩斯和他的儿子们会兴高采烈,其余的特洛亚人心里也会高兴无比,要是他们听见了你们俩,阿开奥斯人中议事和战斗的主要人物争吵的情形。你们两人都比我年轻,要听我的话……”

涅斯托耳是皮洛斯(Pylos,又译派罗斯)的统治者(国王)。他的寿命很长,特洛亚战争时,他已在统治第三代人民。涅斯托耳英勇善战,善于辞令,他通常被认为是一个阅历丰富的长者和老谋深算的顾问的典型。他有一只著名的饮酒的杯子。这一细节在《伊利亚特》第11卷中有所描述:

一只老人从家里带来、装饰着许多黄金铆钉的精美酒盅。酒盅有四个把手,每个把手上面有一对金鸽啄食,下面是双重杯型底座。盅里装满酒时其他人很难挪动它,老英雄涅斯托耳把它举起来却不费力气。女神般的赫卡墨得(Hecamede)在盅里给他们调好普兰那好酒,又用青铜锉锉进一些山羊奶酪,撒进一些洁白的大麦粉。

人们通常认为,这种酒杯有着双层的底座,上面的底座就是杯底,下面的底座则与把手相连,支撑整个杯身。普兰那(Pramnian)酒因产于普兰那山而得名,是一种甜美的红葡萄酒。此山一说在小亚细亚西海岸的伊卡里亚岛,一说在小亚细亚的西海滨斯弥尔那城附近,或在累斯博斯岛。

在《奥德赛》第三卷,俄狄修斯之子忒勒马科斯听从雅典娜的意见去皮洛斯找涅斯托耳打听父亲的下落,正逢涅斯托耳率众宴饮。涅斯托耳之子佩西斯特拉托斯请化妆成老者门托尔的雅典娜向大神波塞冬祭奠,因为“这祭宴就是祭奠这神明”的。年轻人将酒斟满黄金酒杯递给雅典娜,雅典娜祭奠完毕后将美丽的黄金双把酒杯递给忒勒马科斯。这个黄金酒杯是否就是涅斯托耳带到特洛亚去的那个酒杯?但是,荷马的两部史诗中对涅斯托耳杯子的描述有所差异,我们不仅要问:两部史诗描写的果真是同一只杯子吗?

当代作家怀特说:“显然讨论文学经典就得从荷马开始。他的两部史诗《伊利亚特》和《奥德赛》已成为西方近3000年文学传统的基石了。古希腊人就很尊敬荷马。可即使对公元前5世纪的人来说,荷马也已成为传奇。他的史诗天下闻名,他的生平却无人知晓。”如此一来,直到温克尔曼之前,荷马史诗被人认为只是一种传奇。帕斯卡尔说:“荷马写了一部传奇,他如是叙述,他也如是为人所接受,因为没有人怀疑特洛伊和阿伽门农也像金苹果一样是并不存在的。他并不想写成一部历史,而仅仅是一种消遣罢了;他是当时唯一写作的人,但这部作品之美却使得事情流传下来;人人都读它并且人人都谈它;人人都需要它,人人都会背诵它。”

然而,特洛亚城并非虚幻之城,特洛亚战争确有其事。多年以来,许多人总认为神话里的这座城市并不存在,而相信城市存在的人则一直争论着它的所在地。根据荷马史诗,只有一点是清楚的:它在小亚细亚西北沿岸一带,靠近达达尼尔海峡。1868年,德国考古学家海因里希·施利曼(又译亨利·谢里曼,HeinrichSchliemann,1822—1890)组织了第一批考察队,到伊萨卡进行考古研究,但这次他们无功而返。1871年,他们则在希萨利克山丘(TheHillofHissarlik)发现了特洛亚城的遗址以及大量珍贵的文物。这个遗址就在现今土耳其的加利波利附近。施利曼认为,特洛亚有七个历史时代,七个“城”。第一个早在荷马之前就已经存在,第二个就是荷马所说的特洛亚。施利曼到死也未能明白:“荷马所说的特洛亚的遗迹是在按他分法的第六层,而他所认为荷马的特洛亚II,在特洛亚战争和荷马所叙述的事件之前一千年就已经存在了。”(兹拉特科夫斯卡雅语)施利曼所说的特洛亚II是属于公元前3000年这些地区青铜早期的文化。荷马笔下的特洛亚城,一般认为被焚毁于公元前1184年。

1876年,施利曼在迈锡尼发掘了墓葬群A,在墓中发现了大量的陪葬品。在竖穴墓四号,施利曼发现了一个黄金容器,他认定这就是《伊利亚特》中所描写的涅斯托耳的杯子。施利曼还认为五号墓就是阿伽门农之墓。但是,这个说法并未被众多考古学家所接受。考古学家大多认为,这个墓群可以追溯到公元前1600—公元前1500年,早于特洛亚战争三个世纪。另外,这个酒杯比荷马描述的酒杯要小得多,任何一个正常人都可以轻而易举地举起来。还有,迈锡尼的杯子只有两个把手,而荷马笔下的杯子有四个把手;迈锡尼的杯子每个手柄上只有一只鸟,荷马描述的杯子每个手柄上都有一对金鸽啄食;迈锡尼杯上的鸟是鹰,而荷马的杯子上是鸽子。凡此种种都说明迈锡尼的杯子并非是荷马描写过的杯子,再说这只杯子即便是涅斯托耳的,那么它又如何转手到了阿伽门农手中,又如何从皮洛斯到了迈锡尼的墓穴中呢?这只杯子现藏于希腊雅典国家考古博物馆。

1955年,考古学家吉奥乔·毕希纳(GiorgioBuchner)在意大利的伊斯基亚岛发掘出一个酒杯。“公元前770年,第一批定居者从爱琴海的埃维厄岛来到这里,建立起最早、最靠北的、最偏远的希腊殖民地……从20世纪50年代初开始,考古学家毕希纳在此发掘了500个公元7世纪到8世纪的坟墓,也揭示了当初此地居民的生活情况。”这个希腊的石头小镇名叫皮斯库赛(Pithekoussai)。这个杯子的生产日期可以追溯到公元前8世纪,正属于荷马时期。它最初是在罗得岛(Rhoads)生产的,而罗得岛也属于古希腊的一个岛屿。

这个杯子上有三行铭文,铭文是片段的,因为杯子的一些碎片丢失了。它用希腊字母的埃维亚早期形式写成,从右到左分为三行,意思如下:

我是涅斯托耳之杯,畅饮之用用我饮酒的人,即刻会被美丽的、头戴金冠的阿芙洛狄特所引诱

第二、三行诗用的是典型的荷马式六韵步格,这应该是“现存的最早的文字形式的希腊诗”。“《荷马史诗》本质上属于‘hexameters’,这个希腊词的意思是‘六步’,因为在每行诗里都有六个韵步,而这行诗里的每个字(词)都要套进固定的韵步里去。这种格律本质上是对语言有严格要求的。”这只杯子杯口直径约7英寸,灰褐色,上有黑色饰纹,两侧各有一个短柄。杯子现藏于意大利伊斯基亚岛的阿尔布斯托庄园(Vil⁃laArbusto)博物馆。“作为殖民者的早期遗存,该陶樽同时也表明荷马史诗在公元前八世纪的广泛流传,尤其是希腊字母对意大利语族书体发展直接或间接的影响。”不过,这是一只陶制的饮酒杯,与荷马描写的杯子大相径庭。可见,皮埃尔·维达尔-纳杰在《荷马的世界》中的说法并不确切。这并非一只“长柄高脚金杯,两个提耳装饰着两只黄金鸽子”。皮埃尔显然是将迈锡尼发掘的杯子与伊斯基亚岛发掘的杯子混为一谈、合二为一了。皮埃尔的著作出版于2002年,2007年经王莹翻译由中国人民大学出版社出版。据说皮埃尔研究希腊文化长达半个世纪,作为一个法国学者,作者去希腊、意大利实地考察一番应该是轻而易举的事情,著作中出现的这种不实之词应该是完全可以杜绝的。

那么,酒杯上的铭文究竟是谁刻写的?杯子又是如何辗转来到意大利的?杯子上的这段铭文,究竟应该如何解释?专家学者可谓众说纷纭,莫衷一是。据考古学家说,这个杯子被发现时是被当做一个小男孩的陪葬品的,这一现象又如何解释呢?英国当代著名历史学家、作家亚当·尼科尔森(AdamNicolson)在其著作《荷马3000年:被神话的历史和真实的文明》中对这只杯子做了分析。他认为,皮斯库赛优越的地理位置吸引了各地商人,他们虽有一定的财富却粗俗无礼,这只陶杯上的铭文是他们乱用荷马史诗典故的产物,其实只是一句玩笑话兼劝词而已:“这个小杯子明显不像是涅斯托耳的,却恰恰与之相反:它太轻,太容易端起。里面盛的酒也不是为了治愈战场上所受的伤,它只是聚会上用的酒具。用它饮酒,不会令人记起年迈的涅斯托耳那冗长的英雄往事。杯子和里面的美酒,只会令人想起阿芙洛狄忒司职的日常生活:性爱。”在成年人的欢愉之外,还隐匿着一些悲伤——这个杯子最后是被皮斯库赛的一个父亲投入他14岁儿子的火葬堆中的(因为这里的人们死后大多是以荷马史诗中英雄的方式下葬的,即先将尸体在柴堆上烧成灰烬,然后与烧成黑炭的木柴及生前财物一起埋进坟坑,而陪葬品不可能特别珍贵,多为陶器物件)。于是它变成了许多碎片,再也无法复原如初。看来,这只自称“我是涅斯托耳之杯”的酒杯,不过是徒有其名罢了。

历史上是否真有涅斯托耳其人?他是否真有这样一只酒杯?1939年,美国考古学家卡尔·威廉·布雷根(Carl William Blegen,1887—1971)在伯罗奔尼撒半岛西美塞尼亚(WesternMessenia)地区的阿诺·安格利阿诺斯(AnoEngli⁃anos)发掘出一座宫殿遗址(时间约为公元前1700—前1200年),考古调查证明,这就是皮洛斯国王涅斯托耳的王宫。打败特洛亚人后,涅斯托耳回返家乡,居于此宫,并盛情接待了从伊塔卡来此打探父亲俄狄修斯消息的忒勒马科斯。布雷根于1966—1973年编著出版了《西美塞尼亚的皮洛斯的涅斯托耳王宫》(ThePalaceofNestoratPylosinWest⁃ern Messenia,PrincetonUniversityPress,共四卷),对遗址建筑和出土文物进行了详实的介绍和分析。他在王宫遗址发掘出了大量金银酒杯,基里克斯(Kylix)陶杯的碎片亦随处可见,多达2853只。有趣的是,布雷根还发现王宫的葡萄酒主管是一个相当重要的官员,出于看管便利,他的住处就在酒窖正上方,酒窖里存放过难以计数的平底酒杯,而希腊本土的其他宫殿遗址都未曾发现如此大的酒窖和如此之多的酒杯。遗憾的是,布雷根并未找到《伊利亚特》中那只有四个把手、双层底座的黄金高脚杯。看来,“涅斯托耳的酒杯”远不止一个,而“涅斯托耳的鸽子杯”却难觅踪迹。

人们从荷马史诗中的叙述和描写,探寻荷马史诗所依据的历史事实,从这些“事实”考证出3000多年前曾经真实存在过的人与物,这是一项多么令人神往的工作啊!然而,我们忽略或者忘却了,考究这些问题固然很有意思,但终究将文学与历史混淆了。古希腊哲学家亚里士多德说过一句名言:“诗人的职责不在于描述已发生的事,而在于描述可能发生的事,即按照可然律或必然律可能发生的事。”文学虽然可以以历史事件为依据,但并非历史事件的如实记录。真实的人物和物品可以出现在文学作品中,但文学作品中的人与物绝不都是真实的。那些可能发生的事并不必然都成为已经发生的事。并且,尤其重要的是我们不可怀疑作家的想象力和作品的虚构性。“真还是假?这种分辨没什么意义。他们唱的是史诗,是超越了时间的、记忆的延伸和拓展,而不是历史。他们颂扬的是英雄的气质,其目的不是保存历史事件。它们存在于‘现在’,像一座桥梁一样架设在‘当前’和‘远古’之间。”设若荷马史诗中所描写的一切我们都能在现实一一找到了对应物,那么,我们究竟是在歌颂荷马,还是在贬低荷马呢?

本版主要内容

- 涅斯托耳的鸽子杯曾艳兵2018-12-14