牛津大学教授柯律格(Craig Clunas)《长物:早期现代中国的物质文化与社会状况》一著论及“奇和巧”的一节特意提到了一件“稀罕物”:“一种被称为‘鬼工球’的九层镂刻象牙球,这是中国工艺品出口的主要产品,早在14世纪就有证据显示其存在。”

柯律格所引证据出自英国收藏家大维德爵士(Sir Percival David)所译《格古要论》一书。这本由明初曹昭撰写的著作常被视作中国存世最早的文物鉴定专著,书中首次提及鬼工球。鬼工球,顾名思义,因其工巧“鬼斧神工”得名,其雕制穷尽雕琢之术,精巧华丽、通透玲珑。象牙被车成层层相套的同心球层,由外而内,每层镂刻各式花纹,皆可自由转动。它常被视为南派或广式牙雕的代表作,“以玲珑剔透的镂雕技法闻名。”古今中外的人物无不为其奇诡、精妙的结构而惊诧。18世纪末,马戛尔尼使团抵达广州,欣赏到了广州牙雕工艺品,其中就有鬼工球。随行的约翰·巴罗爵士《中国行纪》(Travels in China,1804)对此有详细的描述,并对其大加赞叹。对于此物的记载与描述自然有尚奇嗜异的心理作用其中,无论是数百年前的曹昭,还是马戛尔尼使团里的巴罗,或是当世的柯律格,历代的文物论者都不免穷搜博采以求豁人耳目,鬼工球自然被纳入彀中。

当代的文字对于鬼工球的介绍多大同小异,皆盛赞其精湛雕艺,甚至将其誉为国粹或国器。这类材料常会提及20世纪初的一桩旧事:广东牙雕艺人翁昭手工镂雕的一件26层的鬼工球力压日本的胶粘牙雕,赢得巴拿马博览会金奖。这件古灵精怪的器玩也被当作一个有趣的文化意象,出现在文学作品之中。林清玄有《象牙球》一文,将其视作台北故宫博物院的代表性珍藏之一,并对之念念不忘。冯骥才《俗世奇人》中将聪明的脑瓜比作象牙球,这篇文字收录在中学语文教科书中,自然对鬼工球这一名物有传播、普及之功。在海外,鬼工球也频现于各类关于中国器玩的描述之中。爱尔兰诗人叶芝就曾提及鬼工球,将其层层相套的结构与他本人关于历史循环的思考相联系。

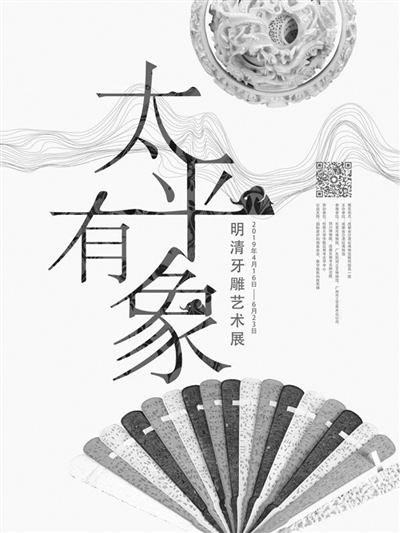

鬼工球虽为奇珍异宝,但实物并非难得一见。故宫博物院、台北故宫博物院、大英博物馆等均有收藏。2019年4月16日至6月23日,成都金沙遗址博物馆“太平有象——明清牙雕艺术展”展出的百余件套明清牙雕珍品中便有鬼工球。该展的宣传海报即是以鬼工球为主题图片。柯律格本人也是因为在1984年为一场中国牙雕展布展期间,才接触到了文震亨《长物志》一书。他研读这本书的原初目的即是:“从中搜寻有关牙雕作品的文字,为个别展品的断代提供佐证。”在某种意义上,正是牙雕让他与中国传统的“文人趣味”结缘,才有了他后来对于晚明的物质文化与社会状况研究。不难想象,柯律格在这次展览中近距离接触了最具中国牙雕特色的“鬼工球”,即他所谓的“中国工艺品出口的主要产品”。在柯律格那里,它首先是一件稀罕物,与《长物志》一书枚举的各类清玩雅物出自同一社会环境与历史背景,所以他才不惜笔墨将其置于关于明代物质文化的讨论之中。这件玲珑剔透的工艺品无疑属于典型的“长物”:它并无任何实际用途,从材料、设计、工艺等各方面观之,均是一件精致的赏玩之物,而非日用的必需品。它位于距离实用价值最远的一端,标识了一种“为艺术而艺术”的审美的自洽性,由此代表了一种超离日常器用的极致,表现了对匠艺本身的精益求精的求索。它因此不啻于一件绝对无用之物。在一定意义上,它印证了汉语中一系列与“雕琢”有关的贬抑之意。在我们的语言中,“雕琢”“雕虫小技”等词被用以表达文艺创作中的无足轻重之处,饱含轻蔑与鄙夷的价值判断。

不过,虽然曹昭所载鬼工球出自宋代,但宋时鬼工球并无存世之作,而明代也再无关于鬼工球的记录,更无实物留存印证。事实上,各大博物馆所藏鬼工球皆标注为清中期以来的作品。这一时期,鬼工球随丝、茶、瓷一道,运输到海外各地。柯律格所见的鬼工球应属于清代造物,与《长物志》中谈论的诸多文玩雅物有着不同的文化背景。晚明士人对于长物近乎成癖入迷的爱好既有生活艺术化的陶情养性的一面,又有对现实世界逃避的一面。无论是高濂的《遵生八笺》、袁宏道的《瓶史》,还是程羽文的《清闲供》、文震亨的《长物志》,其中林林总总的珍玩清赏,皆反映了晚明士子的审美情趣与思想意识,与发达丰裕的物质条件、风雨飘摇的社会状况、浮动不安的世道人心密切相关。它们表面的闲情逸致指向了隐而不彰的社会变化。而鬼工球之风靡却适逢清中期至晚清的不同社会环境,与以广州十三行为中心的海外贸易、封建社会晚期的文化凌夷甚至新文化运动倡导的“美术革命”等诸多方面纠结缠绕,勾连了全然不同的深层意义。鬼工球与柯律格所聚焦的晚明长物之间虽有相似之处——均非日用,皆属雅玩,但反映深层意旨却是方凿圆枘。若如柯律格所言,长物所反映的是晚明中国,那么鬼工球则反映了世界格局中的晚清中国。事实上,柯律格本人便是清代外销艺术的研究专家,曾著有《中国的外销艺术与设计》《中国的外销水彩画》等作。

在近世海外的文献中,关于鬼工球的记录虽吉光片羽,却辐辏绵延,如草蛇灰线般出入清中期以来中西之间的交往史中。在中国,无论是研究专著或是普及性读物,谈及鬼工球多是溢美之词,言必称其鬼斧神工、精湛技艺。这类文字皆是将其展示为单一、孤立的器物,剥离出历史语境之外,基本属于物质形态方面的研究,也即聚焦其具体制作和雕刻等工艺技术。毫无疑问,“物”的方面的研究为更综合的研究提供了一定的物质基础,不过却不足以呈现鬼工球更深层的意义。仅关注构型与制作的“形式分析”显然属于表层的自然意义,并未触及问题实质,也即其深层社会意义。它并非凭空产生,存在于与社会经济、文化生活平行而不相干的世界之中。柯律格将之视作“奇巧”的代表,鬼工的原型,实际上它不只是工艺现象,也是文化现象与经贸现象。这正如布莱恩·斯波纳(Brian Spooner)在其研究波斯地毯的文章中所指出的那样,仅仅聚焦于一件工艺品的“物质因素及其在手工艺史上的地位”,是“不可能满足我们的好奇心的。”这类深刻卷入到近代世界商贸往来的器物,在不同场景中有不同的意蕴,涉及到“从一个文化领域到另一个文化领域的旅行”。对于后来者而言,它们“已经从它们的社会背景中剥离了”。“悉数工艺品的客观物质特性”并不能提供关于这件工艺品的所有信息,只能作为“一般线索”。因此,研究一件工艺品首要的就是要重构生产它们的“特定的社会、文化与环境条件”。“它们部分是商品,部分是符号。符号的本性是承载多于一种的意义。”由此,与一张波斯地毯一样,鬼工球也“在特定的文化背景中,对于不同文化背景中的不同类型的人”,具有不同的意义。”深入探索鬼工球,既要重建其生产的工艺技术与社会背景,又要反思它在中国近代化进程中所负载的文化意义。

牙雕在清代的发展兴盛与以广州为中心的对外贸易有着紧密的关系。清乾隆二十二年(1757),随着“一口通商”御旨的颁布,广州成为中国唯一的对外通商口岸。自1757—1842年鸦片战争后《南京条约》的签署,如艺术史家孔佩特(Patrick Conner)《广州十三行》一书所言,“广东十三行”即“珠江江岸的这一小片土地是清廷允许西方人贸易的唯一口岸。”十三行作为中国唯一的外贸基地,也促成了广州牙雕的兴盛繁荣。具体而言,“乾隆年间(1736—1795),由于珠江水岸南移,广州大新街(今大新路)一带出现了专营象牙制品的店铺。”(《广州牙雕史话》)“到了乾隆五年(1740),造办处来自广东的牙雕名师的地位逐渐取代苏州艺人在官廷内的地位。查阅《养心殿造办处各作活计清档》,从雍正年间(1723—1735)至咸丰年间(1851—1861)的一百多年中,广东一直为内廷提供象牙雕刻师,每年多则六名,少则两名。乾隆十年(1745)以后进入紫禁城造办处的牙雕师几乎都是来自广东。”柯律格也指出,这一时期广东的牙雕工艺发展至巅峰状态,“在雍正皇帝统治下,南方港口城市广州的象牙雕刻工匠最先被诏令到宫廷中显示他们娴熟的技艺。”(《中国艺术》)美国艺术史学者杜朴(Robert L. Thorp)、文以诚(Richard Ellis Vinograd)在论及晚明及清代中期的艺术流通时,也写道:“造办处督管的宫廷雕刻作坊中,优秀工匠大多由朝廷从东南地区的传统手工业中心征募而来,如以竹雕著称的江苏嘉定、牙雕工艺见长的广州、玉器制作中心扬州和天津等地。”广州成为牙雕艺术的中心,而十三行则无异于其外销集散地。源源不断从非洲运来的象牙使广州的牙雕极为兴盛,以象牙球等为代表的镂空、透深雕法闻名,深受外国人欢迎。也正是在这一时期,巴罗一行接触到了鬼工球。

外国商人虽然不可进入广州城内,但是可以在规定区域内逛街购物。孔佩特写道:“在广州的西方人的活动范围并非完全局限在商馆和商馆前的广场内,他们可以出入广场到十三行街之间的几条狭窄街道的小店。”这些商铺是外国人了解中国的窗口。“对来到广州的外国游客来说,不管是船长、货物押送员或者是普通海员,广州的商店都是魅力之源。”美国使节查尔斯·唐宁(Charles Downing)感叹道:“这里如此奇特,每一件由中国人制作的作品都如此优雅、精巧,以至于每个到来的欧洲人似乎感觉自己像个小孩子,在他生命中第一次被带入一间巨大的玩具商店,眼前的每一件玩具都充满了魔力。”满目琳琅的工艺品中,“最吸引人的莫过于象牙雕刻、玳瑁壳、珍珠母、漆器和丝绸”。

1816年来十三行的美国商人查尔斯·廷(Charles Tyng)在回忆录中描述了十三行“中国街”的商铺,“可以买到所有品类的丝绸、瓷器与牙雕”等商品。孔佩特书中则直接记载了1838年秋天一位英国画家普林赛普(William Prinsep)在当地人陪同下参观十三行商馆附近牙雕作坊的经历:“‘何呱(Khequa,音译)带我去他的漆器店购买漆器,接着又带我参观其他的象牙工艺品店’,由此得以‘亲眼见到了象牙香球的制作方法,一个象牙球套在另一个象牙球内,每个都是固体的球体’”。普林赛普的言辞之中充满了兴奋感。可见鬼工球等牙雕在广州洋行商馆外销商品中的重要地位,其制作、雕刻工艺也并不保密。从马戛尔尼访华至鸦片战争前夕,近四十年过去了,西方人对象牙球的兴趣不减,甚至为了一饱眼福,甘冒法律风险——“根据法规这些地方不允许西方人进入”。小小的象牙球对欧洲人的魅惑可见一斑。

正是这个时期,大批中国器物随着十三行的商船进入西方各国。关于中国器物在欧洲的流转,柯律格写道:“早在19世纪,欧洲古玩收藏就涵盖了中国的器物。从19世纪开始,欧美博物馆有意识地收集来自中国的作品。”(《中国艺术》)他于1984年参与布展的牙雕也许即是源自此时的藏品。

不难想象,对于初识鬼工球的欧洲人而言,它与众多外销器物一样,代表了神秘的东方帝国。它们作为精致而珍贵的艺术品,让西方世界得以构建对于中国的想象。那个传教士笔下记载的朦胧不清的神秘国度因此被视觉化了,甚至成为可触的存在。由于外销艺术的输出与传播,鬼工球等器物刺激了西方对东方异国情调的幻想,成为想象中国文化的支点。这些精致的艺术品被源源不断地运输到世界各地,将中国的审美与文化传播到国外。它是一个被符号化的象征物:一方面奢华精巧,充满了神秘的异国风情,指向了关于东方帝国的想象;另一方面又与财富、海外贸易联系在一起,指向西方世界蒸蒸日上的殖民事业。

潘诺夫斯基(Erwin Panofsky)曾对米开朗基罗的雕塑进行图像志分析,揭示其深层的意义,尤其是其体现的新柏拉图主义,那么鬼工球的精雕细琢又通向何种关于中国的文化寓意呢?对于明清雕塑,研究者鲜少溢美之词。梁思成慨叹:“永乐、乾隆,为明、清最有功于艺术之帝王,然于雕塑一道,或仿古而不得其道,或写实而不了解自然,四百年间,殆无足述也。”李泽厚也认为,明清两代,“雕塑则高潮早过,已走下坡(如果把同样题材例如石狮相比,便很显然:汉之拙重,六朝之飘扬,唐之圆深,明清则如猫狗似的驯媚)……于是只有工艺可言了。”这一时期的工艺讲究的是技法、形式方面的雕琢和堆饰,而在精神内容方面则显颓唐、奢靡。为此,他将明清的艺术类比“欧洲罗可可式的纤细、繁缛、富丽、俗艳、矫揉造作等风格”。与梁思成与李泽厚的观点如出一辙,关于明清两代的雕塑艺术,其他研究者们如阎文儒、田子阳等也皆认为是走上了衰退之路。这既是工艺美术发展的客观原因使然,更重要的是也有社会文化方面的原因。艺术史学者王家斌的评述可谓切中肯綮:“清代却一落千丈,大型雕塑不但量少,偶尔有几尊大佛与石狮等,气势也远不如前代,这显然与封建社会末期国势衰微审美趣味转向精工细雕的手工艺品有着直接关系。罗可可风的柔弱与繁缛,自觉不自觉地被引进到中国雕塑之中。材质趋于贵重,工艺追求细腻,一味地推崇工巧,使层层旋转的象牙球代替了大型石兽,即使是重约数吨的殿堂前石狮也如同小犬般温柔驯服。”“层层旋转”的象牙球成了一个迟暮的帝国,文化衰微的象征物。

象牙球本身即取材自昂贵稀有的象牙,再加之复杂、精致的制作工艺,几近穷奢极欲。它所追求的是艺术创造的“边界效应”,竭尽心力追求纤巧繁琐的艺术式样,将创造力消耗在精美浮华的矫饰堆叠之上。它的精细、琐碎与清末学人所批判的“考据帖括之学”有着深刻的趋同性。就如其繁复、精致的形态所暗示的那样,鬼工球代表了一种内卷化的艺术风格。这是一种拘泥于细枝末节的雕刻,格局逼仄,气势颓萎。在工艺上尽善尽美,在精神气质上却已一落千丈,乏善可陈了。它令人想到的是玩物丧志,背后是一个盛极而衰的王朝。1922年,历史学家约翰·巴肯(John Buchan)批判中国人热衷于“华而不实的工巧”(trumpery crafts),中国文化浮华不实。这段文字被爱德华·萨义德的《东方主义》一书引用,用以再现西方世界对东方的选择性的想象和接受。几乎在同一时期,牙雕艺术作为中国传统美术的代表出现在鲁迅先生关于美术的论述中,被其视为美术革命中批判的标靶。在解释何谓美术之时,鲁迅列举了三个反例,其中就有牙雕:“象齿方寸,文字千万,核桃一丸,台榭数重,精矣,而不得谓之美术。”

对于牙雕的评价,他的态度鲜明,将其排除在美术之外。“象齿方寸”的精微雕刻虽未言明鬼工球,但是显然指的是以微雕、镂雕见长的广式牙雕,自然包括象牙球在内。精致绝伦的牙雕代表的是衰朽没落的文化传统,它辅翼奢靡琐碎的旧式审美,完全是创造力无谓的耗费。

鲁迅主张“美术”的目的与致用在于:表现文化、辅翼道德与救援经济,提倡“为人生”的艺术,注重美术的现实性、民族性、时代性和公用性,追求强有力的艺术美。牙雕所代表的价值与之显然不符。在《随感录四十三》中,鲁迅再次论及牙雕。这次更加旗帜鲜明地予以反对,并将之置于“新文化”运动的语境之中:“有人做了一块象牙片,半寸方,看去也没有什么;用显微镜一照,却看见刻着一篇行书的《兰亭序》。我想:显微镜的所以制造,本为看那些极细微的自然物的;现在既用人工,何妨便刻在一块半尺方的象牙板上,一目了然,省却用显微镜的工夫呢?”为工艺美学家津津乐道的象牙微雕被呈现为一种近乎荒唐滑稽的工巧,几无可取之处。这种苦心经营的工艺令人费解,甚至可笑至极。更为重要的是,鲁迅将对牙雕的批评与反对文言、倡导白话并举,其美术批判与文化批判若合符契。他在同一篇文字中写道:“张三李四是同时人。张三记了古典来做古文;李四又记了古典,去读张三做的古文。我想:古典是古人的时事,要晓得那时的事,所以免不了翻着古典;现在两位既然同时,何妨老实说出,一目了然,省却你也记古典,我也记古典的工夫呢?内行的人说:什么话!这是本领,是学问!”象牙微雕的“本领”如同以古文古典的“学问”,只不过是一种对文化创造力无谓的耗费,充其量是“故弄玄虚”,因此成为鲁迅批判的标靶。它的背后是鲁迅所深恶痛绝的腐旧的文化传统。在鲁迅先生那里,精微的牙雕工艺无疑是这个文化传统的象征物,属于不合时宜的“古人的事”。他进一步指出,“进步的美术家,——这是我对于中国美术界的要求。美术家固然须有精熟的技工,但尤须有进步的思想与高尚的人格。”优秀的美术作品应该是技术与思想、人格的集合:“我们所要求的美术家,是能引路的先觉……”

这段言论可置于“五四”运动前夕关于美育与“美术革命”的讨论之中考量。蔡元培倡导美育,牙雕也是其考量的对象。根据所取之材,他将牙雕制品归为“取诸动物”的艺术品:“曰介,曰角,曰骨,曰牙,曰皮,曰毛羽,曰丝,此取诸动物者也”,置于“器物之装饰”的范畴。鲁迅在1913年便发表了支持蔡元培美育主张的《拟播布美术意见书》。之后,陈独秀在1918年与美学家吕澂发起“美术革命”。“美术革命”并非孤立事件,它与“文学革命”等共同构成了新文化运动的一环。艺术史家多将其标举为20世纪中国美术的起点。它是梁启超在世纪初所鼓吹的“经学革命、史学革命、文界革命、诗界革命、曲界革命、小说界革命、音乐界革命、文字革命等”种种文化救亡运动在美术领域的延伸。这是一场救亡图存的时代压力之下的价值重构,催生了中国美术价值观的激变,对20世纪中国美术的发展路径产生了重大影响。

由此可见,一件艺术品可以解读为一个历史时期、一种文化的象征物。鬼工球无疑提供了一个鲜活而有趣的例子,将其作为一个微观、具体的个案,置于18—20世纪中国的社会变化中,综合历史、经济和文化等方方面面的因素,可以折射一个时代的风云变化。它并非仅是文人案头的一件清玩,似乎于国祚兴衰无关紧要。借用柯律格之言,“在这个文化里,这些物品具有相当的社会重要性。”(孙红卫)