土耳其作家帕慕克获诺奖后的首部小说《纯真博物馆》未免令许多读者困惑。他们认为这无非是个近乎俗套的爱情故事:1975年的伊斯坦布尔,有婚约在身的富有青年凯末尔爱上了十八岁的贫寒亲戚芙颂。几经波折,芙颂嫁给他人后,凯末尔回首追寻八年而不得,直至芙颂车祸意外去世。他爱芙颂,也因此爱她触碰过的一切,收集她生前摸过的所有物品——耳坠、小狗摆设、盐品……,还有4213个烟头。为了纪念爱而不得的人,他耗费数十年,用这些物件在伊斯坦布尔的街边建造起一座“纯真博物馆”。

目前,人们对这部小说的分析集中于它的叙述手法/城市记忆/时间概念/阶级冲突/当地文化与西化趋势,但如果以艺术评论的视角,从艺术流派、收藏行为与博物馆历史来看待,也别有意趣。

帕慕克一次在哈佛演讲时曾讲述了博物馆的历史:当代博物馆起源于有钱有权者的“古玩柜子”(Wunderkammer),他们借此炫耀自己收藏的珍宝、珍稀动物皮毛与艺术品。DavidCarrier在讨论艺术与权力时也曾说:“当文艺复兴时期的君主们展示收藏品时,他们实际想表达的是,‘我是统治者,我一个人就有用宝物创造历史叙述的力量。’”在这里,艺术品是政治权力的象征。纯真博物馆在某种程度上与“古玩柜子”相似,只不过权力被移交到了凯末尔手中:他掌握了用芙颂的私人物品叙述他们之间的故事的力量,而在这个故事中,芙颂是被想象的、失语的。

博物馆怀疑论者声称,古代的艺术品一旦被转移到博物馆中,便会因脱离原境而无法存活,因为这意味着打断了艺术品与孕育它的源头(社会风俗文化)的关系。而纯真博物馆中芙颂所使用过的日常旧物,在生活中只是实用物品、工具,并非艺术品。那么如果将它们放置在博物馆中,展陈就赋予了它们艺术品的含义,也斩断了其与芙颂最初的关系:工具,生活的一部分。当它们成为了艺术品,意味着其主人不再是芙颂,它们成为了被观看而非被使用的对象。

但被观看的对象是谁?这些展品拼凑成的并非芙颂本人,而是凯末尔眼中的芙颂。这可以类比于西方源流已久的女性裸像油画。在《观看之道》中,约翰伯格写道:“在一般的欧洲裸像油画中,主角从不出现,他是作品前的观赏者,且被假定为男性。画面的一切都是因他在场而出现。”尽管这种传统在当代已经淡去了,却以其他形式出现。纯真博物馆中没有展出的物品——芙颂没有与凯末尔在一起时使用的物品,或他不知道芙颂曾使用过的物品——在观者眼中就是不存在的。因此,这个博物馆看似以芙颂为主题,但实际上展陈的是一种“关系”:这个芙颂,是只与凯末尔有关的。

对收藏的沉迷绝非孤例。MarioPraz,一位意大利学者,热衷于收藏帝国家具(EmpireFur⁃niture)。卡尔维诺评价他时说,物品与人的关系是认同(identifi⁃cation),“一个人实际上等于他和他所使用的物品”。而收藏行为促进了这一关系,因为占有物品允许我们有更长时间观察、沉思,使得我们可以更好地在物品中寻找自己。可以想象,在博物馆中游荡的时候,看着芙颂触碰过的4213只烟头,她坠落的一只耳环,凯末尔企图以收藏或占有的方式与这些物品进行认同:与其说是为了看见和纪念从前的芙颂,不如说是为了说服自己,虽然并没有婚姻关系的捆绑,他确实曾参与了她的生命(重点在于他本人)。

回到博物馆的历史:大革命期间,卢浮宫从宫廷变成了博物馆,这种公众化标志了象征权势的“古玩柜子”的消失。当代博物馆,一种展示集体叙事、象征平等(向公众开放)的产物诞生了。但与此同时,还生长出许多私人收藏博物馆。我认为它们是与当代博物馆背道而驰的,正如纯真博物馆,在某种程度上又回到了博物馆的起源——“古玩柜子”:如前所述,二者隐含了相似的权力关系,并且叙述的重心完全在“个人”上。

当代博物馆的诞生使得艺术品得以向公众公开,但随着摄影、打印技术的接连诞生,本仅属于艺术馆的绘画作品可以被无限次几乎零成本地复制,观众能随时随地欣赏一幅画作。约翰伯格重述和发展了本雅明关于机械复制时代艺术的观点,既然“艺术的权威性同收藏地的特殊权威是不可分割的”,现代机械复制也就摧毁了艺术品的权威性与神圣性。

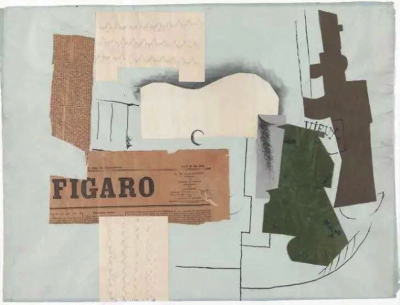

既然纯真博物馆在某种程度上与“古玩柜子”相似,那么它是否试图重建艺术品的权威性?实际上,现代艺术家也不再满足于只使用画笔创造艺术。他们将一些生活中的日常物件放入作品中,或者不经改造直接让其成为一件艺术作品。拾得物(FoundObject)的定义即,生活中的日常物件,由于艺术家的挑选,成为了艺术作品。使用拾得物创作,可以追溯到毕加索早年的拼贴画(collage),他将剪下的报纸贴在画中。

拾得物在当代艺术中的运用尤其广泛,但既然这非讨论重点,只再举一个更近代、与凯末尔的展品更相似的例子:MichaelLandy将二手的推车重新染色后展出。

其实我们也可以将凯末尔看作一位现代艺术家,使用拾得物(芙颂使用过的物品,以及有着他们共同欣赏过的风景的旧明信片,等等)创作,以布展的方式(布展这一步相当于MichaelLandy将二手推车涂上颜色)重组旧日生活的碎片,而他的终身作品就是纯真博物馆。

于是凯末尔成为了艺术家中的一员,而他所用的拾得物创作形式也可以看作是对机械复制的反抗。它不易于复制,而且由于其本身不同于绘画的四维空间性,要求观众的到场,于是某种程度上重建了艺术品的权威性。在这一点上,它似乎又与博物馆起源——“古玩柜子”的概念暗合。

纯真博物馆真实存在于伊斯坦布尔街头,由帕慕克建造。似乎帕慕克也成为了一位艺术家。

历史无限演进,而收藏行为却是在反抗时间的川流不息。凯末尔将时间分为“官方”和“个人”两种,我们常说的“忘记时间吧”,就是放下外界的时间而沉浸于自我的世界。在观察到芙颂边看新闻边将手表时间与之调整一致时,他说这是在“对从国家专门为她传来的信号表示尊重”,官方的时间“令我们感到上百个其他家庭的存在和称之为国家的力量”。凯末尔也曾说,在旧物环绕中,官方的时间就会消失,而这也是他决定建造纯真博物馆的原因。

于是我们似乎得以窥见个人叙事与集体叙事的冲突:上世纪八十年代伊斯坦布尔政变改革时一个风声鹤唳的夜晚,凯末尔为了偷走情人芙颂触摸过的木锉刀,宁愿错过宵禁时间,任凭士兵盘问。这种高压政治与社会飞速变迁下私人化的物品迷恋,无异于对改革的反抗。

的确,收藏家无意识地反对诸多意义上的“前进”,而博物馆正是他们在潮流中的栖身之所。或说,为了逃脱时间之流,他们建造了博物馆,一间既不能出也无法入的监狱:收藏家终日流连在旧物之间,将自己的心灵囚禁于过去的静止之中,宛如一只囚鸟说服自己沉湎于重复的歌唱,而失去天空和地域在飞翔时的流动。

这既忧伤病态又令人神往。总有人指责收藏是一种奢侈而无意义的生活方式,卡尔维诺却不失怜悯地提醒道:永远不要忘记,收藏行为的底色是哀伤。

或许在面对小说《纯真博物馆》时,一切抽离的观察与冷静的评判之后,也不应该忘记那最本真的、支持传统叙述艺术延绵至今的内核:共情。在这一维度上,凯末尔的所有自私、懦弱和沉迷都可以被理解。

他是人间每个痛失至爱者的影子,映入小说这虚构的镜像世界,终其一生游荡在夜晚游人散尽的博物馆展厅,趁着守卫昏睡,从旧物中捡拾已逝爱人那支离破碎的灵魂。