1886年,英国作家阿瑟·柯南·道尔在短篇小说《博斯库姆溪谷谜案》中借侦探福尔摩斯之口说出:“现在让我们来谈谈梅瑞狄斯,其余琐事留待明天”,向这位当时英国文坛最富盛名的小说家致敬。而在一百多年后的今天,读者却不禁要问:谁是梅瑞狄斯?

乔治·梅瑞狄斯(1828—1909)与哈代、吉辛并称为“维多利亚时代晚期小说三杰”,素有“小说家中的小说家”之称,被后世誉为“第一位真正的现代小说家”。自1856年凭借故事集《沙格帕特的理发师》初登文坛,他一生共创作了20多部小说和诗集,其中以小说《利己主义者》(1879)和模仿莎士比亚十四行诗的诗集《现代爱情》(1862)最为知名。此外,作为文艺理论家,他的《论喜剧》(1877)在戏剧史上影响深远——萧伯纳宣称其远见卓识“堪比莫里哀”;1889年,王尔德在对话录《谎言的衰朽》中将梅瑞狄斯和巴尔扎克并称为自己“最经常阅读的两位作家”。

晚年,梅瑞狄斯在文坛地位尊崇,因为他长期担任查普曼-霍尔出版公司的审读人,对罗塞蒂、史文朋、史蒂文森、吉辛和哈代等年轻作家多有指点。哈代的处女作《穷汉与淑女》先被他枪毙,屡经修改后以《铤而走险》之名发表,这很大程度上是得益于他的启发。1892年,梅瑞狄斯接替桂冠诗人丁尼生担任英国“作家协会会长”;1905年,英王爱德华七世授予他“功绩勋章”;他生前七次被提名为诺贝尔文学奖候选人,身后又被誉为“英国心理小说的真正鼻祖”,足见其文学成就之巨大。同为心理小说家的弗吉尼亚·伍尔夫在《论乔治·梅瑞狄斯的小说》一文中曾将他和奥斯汀以及特罗洛普进行比较,认为后两者的小说已近乎完美,而梅瑞狄斯的却难免瑕疵,可是,“假如小说一直维持简·奥斯汀和特罗洛普笔下的状况,那么它早就死亡了。因此,作为革新派的梅瑞狄斯值得我们感激,并能够激发我们的兴趣”。

与19世纪后半叶其他英国小说家不同,梅瑞狄斯不太注重结构和技巧(E.M.福斯特宣称他唯一一部“结构紧凑的作品”是《利己主义者》),而以精妙绝伦的对话、充满机智和诗意的全景场面,以及对人物心理的刻画著称。值得注意的是,从发表第一部长篇小说《理查·弗维莱尔的磨难》(1859)和第一部自传性小说《伊万·哈林顿》(1860)起,直到临终前十年左右因病“封笔”,在长达近半个世纪的创作历程中,无论是《维托丽雅》(1867)、《比彻姆的职业》(1875),还是《彷徨的戴安娜》(1885)以及《令人惊异的婚姻》(1895),梅瑞狄斯始终以男女两性关系为主题,探索其背后所隐含的历史及现实意义,并成功塑造出诸多个性鲜明的女性形象。照福斯特在《小说面面观》中的看法,梅瑞狄斯对19世纪英国小说最大的贡献,恰恰在于他塑造出了英国“小说中最好的女性人物形象”。这是因为,“当狄更斯、萨克雷、勃朗特姐妹以及乔治·爱略特等英国小说家们还在为维多利亚的传统痛苦挣扎与纠结之时,梅瑞狄斯已经先知般地走在时代的前列。无论是婚姻问题,还是两性关系,梅瑞狄斯比其他作家至少要超出半个世纪”。

同时代女作家爱略特在评论梅瑞狄斯第一部长篇小说《理查·弗维莱尔的磨难》时,曾特别强调小说中“对恋爱事件和恋爱场面的精心描绘”。这一评价,体现出爱略特的独到眼光,因为对“恋爱事件和恋爱场面”的刻画,正是梅瑞狄斯所擅长的。用评论家的说法,梅瑞狄斯的伟大之处即在于“他对女性令人钦佩的认知”。换言之,在爱略特、福斯特、伍尔夫等评论家看来,19世纪英国男性小说家当中没有人比梅瑞狄斯对女性更加关注、更感兴趣。像同时代的哲学家约翰·斯图尔特·密尔在《论妇女的屈从地位》(1869)中论述的那样,梅瑞狄斯也认为女性的解放是人类文明的标志——“只要女人脸上还罩着面纱,那就不可能有什么文明社会”。

众所周知,梅瑞狄斯的第一次婚姻极其不幸,这也给他造成终生的“隐痛”。他迎娶的讽刺作家托马斯·皮考克之女,在婚后不久便与“前拉斐尔派”画家亨利·沃利斯私奔,后被对方抛弃,抑郁而终。《现代爱情》大部分诗作主题都围绕梅瑞狄斯所遭遇的情感危机,语气极为沉痛,充满自责悔恨之情;诗集(共60首)以十六行而不是传统十四行的形式,集中描写爱情和婚姻的甜蜜与痛苦,具有很强的故事性,因此也被称为“诗体小说”。很显然,尽管戴着“面具”,妻子红杏出墙给梅瑞狄斯带来的内心痛苦和精神伤害仍是无法弥补的。但难能可贵的是,梅瑞狄斯并未因此患上“厌女症”,相反,他对个性奔放的女子抱有相当的同情和“宽容”态度。由此,这部具有心理现实主义风格的诗集,在保守的维多利亚时代引发了很大争议——《星期六评论》称它是“严重的道德错误”。受此牵累,流通图书馆预订的300册梅瑞狄斯小说也被“撤回”,真可谓名利双失。

1864年,在开始了相对平稳而幸福的第二次婚姻之后,梅瑞狄斯对女性的认识进一步加深,同时也扩展了他本人对于女性解放的思考。在此期间,他主要受到歌德和密尔等人的影响。浪漫派诗人歌德一向将女性视为引领人类灵魂飞升的使者,主张两性之间的融合互补;同时,歌德的文艺理论强调“现实与理想的统一”,认为推动社会进步的是利他精神而非利己主义。梅瑞狄斯早年曾在德国求学,信奉莫拉维亚“兄弟会”倡导的平等之爱。正如他的同学、评论家亨利·莫雷回忆的那样:“兄弟会的和善与仁爱之风驱散了学生生活中所有的苦闷和仇恨。”此外,他也受到密尔的影响。这位哲学家拒绝认为女性“智力低下”,并在思想文化界率先倡导女性解放运动。梅瑞狄斯热情支持密尔的观点——“对女性的态度体现一个社会的文明程度”,并在随后的作品中反复申言:其主旨在于揭示“女性是人性提升和文明进步的标志”。在小说《维托丽雅》中,梅瑞狄斯在密尔学说的基础上阐明妇女教育的重要性:仅仅当女性被赋予平等权利,并在各个方面被认为与男性处于平等地位的时候,女性的教育才体现出人类文明的进步。因此,女性的教育和进步,同时也意味着整个人类的进步。

《彷徨的黛安娜》是梅瑞狄斯特别强调“女权主义”的一部小说。作品以当代女作家卡罗琳·诺顿为原型,刻画出一位追求独立人格的女性形象。面对一段“糟糕的”婚姻,才智过人且富于魄力的女主不甘心接受时代和家庭赋予她的“次等地位”,奋起反抗,以饱满的激情来迎接崭新的人生。

在后期小说《洛德·沃蒙特和他的阿米塔》(1894)中,受到达尔文进化论思想影响的梅瑞狄斯坚持认为,自然具有引导进化的本能,即“大地精神”;他同时相信正是女性(而非男性)保持着与“大地精神”的“姻亲关系”——他称之为“女性有机的增长”。小说通过刻画女主自我教育和自我实现的人生历程,不仅呈现了女性成长的图景,更含有两性和谐以及社会自身完善的隐喻。

相比而言,梅瑞狄斯后期的小说对社会现实的揭露更为大胆。《令人惊异的婚姻》以妻子反抗丈夫的暴虐为主题,在女性被视为男性“附属物”的时代,这一主题可谓惊世骇俗。正如20世纪评论家所说,在女权问题上,梅瑞狄斯称得上是一个“彻底的自由主义者”——他甚至公开赞成女子“试婚”。为此,他一度成为文学界最富争议的人物,遭受到思想“正统”的保守派百般攻击,并被迫转向诗歌创作。

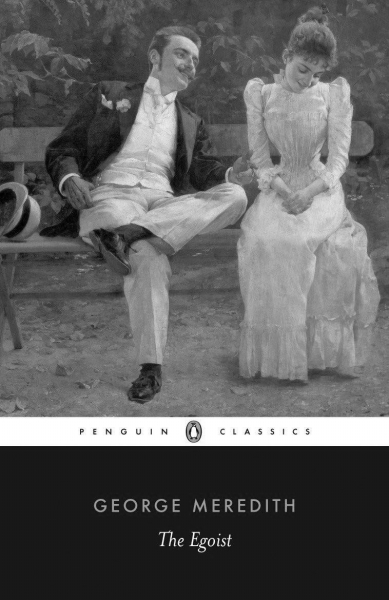

最能集中体现梅瑞狄斯妇女观的作品是他的代表作《利己主义者》。小说主人公威洛比爵士号称是全郡的楷模和最完美的绅士,随着故事情节的展开,他狂妄自大、极端利己的真实面目逐渐暴露出来。少妇利蒂西亚一直爱慕威洛比,后者虽然觉得她地位低下,“不配”成婚,但却一直将她玩弄于股掌之中,不肯放手。随后,威洛比认为年轻的康斯坦莎是更为诱人的战利品,于是向她求婚。康斯坦莎很快认清其真面目,在结婚之前同轻骑兵军官哈利私奔。威洛比颜面大失,转而向少女克拉拉求爱。克拉拉和威洛比订婚后,发现他试图控制和改造自己,于是运用才智设法挣脱牢笼。小说的结局是:克拉拉和表兄维农终成眷属,利己主义者威洛比则被迫放下身段,重归利蒂西亚,而后者也顺水推舟勉强答应了他的求婚。

《利己主义者》是维多利亚时代风尚的真实写照,处于传统和现代之间的维多利亚人“制定出一种道德律令:女性即天使”。在这一社会经济体系当中,男性占据绝对的主导地位,女性被认为是“家财、动产/是锁在花瓶中的鲜花,根全被切断/只能亮丽一天,然后凋零”。经济上的依附关系,使得女性丧失其对身体的掌控权,沦为男权社会的牺牲品。唯其如此,日后伍尔夫才高声呼喊:女人首先要有一间“属于自己的房间”。在书中,梅瑞狄斯借小说人物的视角,用易碎的瓷器来隐喻女性的脆弱——她们天生需要男性保护,并且只有在男性的羽翼之下才能够安全存活。当然,女性像瓷器一样既具有实用价值也具有观赏价值。前者体现在女性可以传宗接代,后者则表现为“从古至今女子只是个玩物,是和装饰品一样的东西”。

小说中的威洛比是彻头彻尾的利己主义者,其性格特征自始至终没有改变。他明智、审慎、胆大心细,视神圣的婚恋如寻常的“性交易”:一旦发现“猎物”,必定千方百计以求“得手”(其择偶标准是对方“既要美貌如花,又能传宗接代”)。他的格言是:“男人想要征服世界,对策是尽可能地运用理智”——加上不择手段。他对达尔文的《物种起源》一知半解,认为女性求偶无异于雌鸟选择羽毛漂亮的雄鸟,纯粹只是生理冲动,毫无道德情感可言。在这里,梅瑞狄斯对威洛比将女性比作雌鸟(便于捕捉)进行了绝妙的讽刺:他坚信人类的进化首先是本能的自私和冲动,下一个阶段是理性的大脑和文明,最后一个阶段则是更高的精神之爱。威洛比的行径,只能说明他尚处于人类进化的初级阶段。同时,他也正告威洛比之徒:对于女性,男人不应意存“捕猎”之心,而应该在尊重人格的前提下悉心照看和呵护女性。

作为威洛比的对立面,梅瑞狄斯笔下的女性形象大多清新可喜:她们很容易被感情所打动,但同时并不缺乏理智。她们的行为,固然不乏冲动的一面,但动机是纯洁而高尚的。因此,小说家建议,正确的女性打开方式应为理解与宽容:“她们是让人领悟,而不是让人分析。”当被问及他笔下的女性为何多为美丽而富有的高贵小姐时,梅瑞狄斯解释说挣脱门第偏见、密会私订婚姻等追逐自由的壮举必须由她们来尝试,以此证明浪漫的理想通常要以物质现实为基础。同时,即便尝试失败,这类美貌与智慧并重的女子也更容易获得同情和谅解。总之,照他的看法,浪漫主义像穿花裙的少女,是一道美丽的风景线——“世界有过失,但世界是美好的。”在他戏谑嘲讽的外表之下,真正要表达的是对世界的爱与宽容。或许正是在这个意义上,小说家毛姆时常奉劝他的读者:“《利己主义者》对你十分有益,一个人要想生活幸福,就必须持之以恒地审视内心的私欲。”

除了小说和诗歌,梅瑞狄斯还发表了大量政论文章,宣传男女平权的主张。1874年,《威斯敏斯特评论》刊登他的《论妇女解放》一文,驳斥女性“政治低能”说,主张并鼓励女性参政。1876年,他在《双周评论》发表《反叛淑女之歌》,明确提出女性理应享有普选权。19世纪80年代,梅瑞狄斯主张妇女解放的立场日益激进。他在一系列文章中指出问题的核心在于男女“教育平权”:通过教育,女性能够“达到和男子一样的知识水平”,并能“自由自在地发挥她们的智慧,尤其是她们出色的感受力”。与此同时,他大胆预言,女性的智力开发必将成为“人类的福祉”。1888年,他在曼彻斯特《卫报》著文宣称:女性独立是时代大势之所趋,更是检验“时代进步的标准”。

这位被称为“最后一个维多利亚人”的著名作家,在对待妇女解放问题上的立场可谓老而弥坚。终其一生,他通过小说、诗歌和政论文发出的呐喊也堪称是他那个时代的最强音——事实上,在一百多年后的今天,将其称为我们这个时代的最强音,也毫不过分。