8月21日,为期四天的美国民主党全国代表大会(DNC)迎来了最为重要的时刻,前副总统乔·拜登发表演说,正式接受2020年民主党总统候选人提名。在民主党人看来,这次演说至关重要,既是拜登的竞选宣言,又正式集结了各派反对特朗普的力量。并且对于拜登个人而言,它还有着另外一层重要性:拜登发表演说的表现虽然常常差强人意——他以口误著称,常常词不达意,逻辑不清,有着“失言机器”(gaffe-machine)的绰号,特朗普一直以此为证,拿拜登的高龄做文章,质疑其思维与言语能力——但这场吐字清晰、表情丰富、各个方面都可圈可点的演说无疑让特朗普的说辞不攻自破。演说的最后,作为点睛之笔,拜登引用了爱尔兰诗人谢默斯·希尼(Seamus Heaney)的诗句:

历史说,不要在坟墓的此侧

空怀希望。

不过,生命中会有一次,

久久渴望的

正义浪潮也会涌起

希望与历史押韵回响。

2013年,希尼病逝。为纪念这位了不起的爱尔兰诗人,我曾写了《历史的韵脚:缅怀爱尔兰诗人谢默斯·希尼》一文(《中华读书报》2013年9月),其中便翻译与征引了这几行诗句。现在看来,那篇文字也不意与当下形成了某种共鸣、共振的关系,类似于希尼所言的“押韵”。希尼诗中所体现的精神必然打动了拜登,它所对应的认知和体察世界的方式也必然合乎他的心境,才会被他如此高调地引入这场重要的演说之中。在某种意义上,它的作用不仅仅是修辞层面的,也是“言语行为”层面的——演说者要以此发起一场运动,在现实世界产生真实的效果。也即是说,它必然传达了不同年代、不同情境之中的人们某种共同的历史经验、生存体验与认知方式,体现了最为深刻的洞察和反思,才会让拜登心有戚戚,将其从希尼的爱尔兰语境中抽离出来,用来表述美国当下的生存境遇。

这个诗节源自希尼的诗剧《特洛伊的治疗》(TheCureatTroy),其中的情节基于荷马史诗中的故事。在《伊利亚特》中,神箭手菲罗克忒忒斯不幸被巨蛇咬伤,创口发炎,散发恶臭,被奥德修斯等人遗弃在雷姆诺斯岛上自生自灭。十年之后,特洛伊被围城之时,为了利用他的神箭,奥德修斯返回岛屿请他出山,双方历经波折最终达成和解。古希腊悲剧家埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯均曾以此为题创作戏剧,不过仅有索福克勒斯的《菲罗克忒忒斯》(Philoctetes)存世至今。它关于苦难与创伤、救赎与和解的主题显然有着深广的意义,后世的作家也深深为其吸引,多次进行再次创作。1899年,法国作家安德烈·纪德写了《菲罗克忒忒斯》(Philoctète)一剧,以此探索三种伦理准则。20世纪90年代,北爱尔兰政治动乱末期,希尼以《特洛伊的治疗》为名重写了索福克勒斯的悲剧。希尼所实践的是一种高超的曲笔,以隐微的方式反思爱尔兰历史的创伤与疗治,探讨族群之间如何达成和解。他由此在北爱尔兰与古希腊之间找到了某种对应关系,将史前的地中海故事移置到当代的贝尔法斯特。

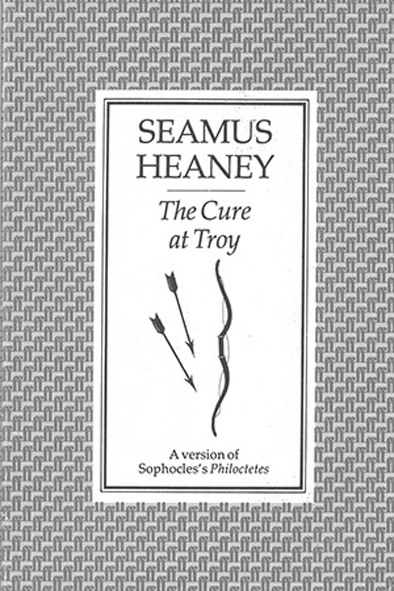

在希尼这部诗剧早期版本的封面上,画着一把弓与两支箭,构图显豁明了,近乎朴拙,用来表征菲罗克忒忒斯的“神器”,同时指涉了暴力与杀戮。不过,颇具深意的是,画中的弓弦呈松弛状,绵软无力,而两支箭镞也是同时朝下。换言之,弓箭并非被表现为剑拔弩张的状态。诗人似乎以此寄寓了某种解甲归田、和平共处的政治理想。杀戮的利器被“去势”,变得软弱不堪。诗人仿佛相信,诗的艺术及其传达的人们共有的对于和平的希望可以驯服族群间的敌意,消解战争的可能。而此书的封面与诗剧意象形成了回响:这部剧中描述的矛盾显然不同于敌我之间的冲突,而是指向了兄弟阋墙、同室操戈的“内战状态”——譬如北爱尔兰的政治现实,因此带来的撕裂与创伤也更为深重与持久。被放逐、遗弃的菲罗克忒忒斯与狡猾的奥德修斯及其他施害者之间的冲突与和解显然隐喻了一种可能的出路:超越分歧,实现正义。在“你方唱罢我登场”的历史进程之中,有一个恒定不变的主线:冲突之后必然寻求和解。

由此一来,雷姆诺斯岛发生的一切与爱尔兰岛上演的悲剧之间形成了一种押韵与互鉴的关系。在一定意义上,这是对古老的题材做的一次“本地化”的尝试。希尼以此反映北爱尔兰的政治现实,以古典的棱镜映射当代的社会现实,将远古的灾祸与北爱尔兰的动乱比照,可谓用心良苦。因此,希尼这部诗剧既与当下的处境形成了不偏不倚的批评距离,又能切中肯綮,在人类关于战争与暴力的普遍经历中汲取道德训诫。“希望与历史押韵回响”无异于全剧的结穴,既点明主题,又言明了借古讽今的深意。当然,在文本的层面上,希尼不露声色,从未提及爱尔兰。

特朗普治下的美国与三十年动乱的北爱尔兰看似有着云壤之别,实则包含了潜在的相似性。它们皆以社会内部的对立、冲突为标识,弥散其中的种种思想观念、价值立场的差异难以消解与通融。两者皆指向了危机四伏的历史性时刻,皆不同于内外分明的冲突状态,而类似于内战的形态,所体现的是一种内在的矛盾。有着相似的文化、语言,共享着同一片土地,并且朝夕相处的人们,因为不同的立场观念而分裂对峙,从口诛笔伐到拔刀相向。殊异之处在于,前者的关键词是民族与社会,后者则是一系列关于移民、医疗、文化的政策。因此,从族群纠纷不断的北爱尔兰到大选季的美国,初看是截然不同的社会构成与历史际遇,实际上却有着一定的对比关系。作为社会分裂的根源,美国左右两翼阵营的裂隙越来越深。在自由派与保守派之间,分歧与裂隙愈来愈难以弥合。

美国众多论者屡屡感叹,当下的社会,即使是在同一屋檐之下,家庭成员之间因观念相左而针锋相对的现象也愈加普遍。这种渗入家庭私密空间的裂隙,在微观的层面上表征了社会肌体严重的撕裂。这其中最受人瞩目、最为人津津乐道的例子应是特朗普的高级顾问、前任竞选经理凯莉安·康威一家。她既是特朗普的“军师”,又是他绝对忠实可靠的捍卫者,在特朗普执政早期就因发明了“另类事实”(alternativefact)为其谎言辩护而备受抨击。不过,她的丈夫乔治·康威与女儿克劳迪亚·康威却是坚定的反特朗普斗士。乔治·康威还参与组建了“林肯计划”(Lin⁃colnProject),身处反特朗普运动的前线。近期,女儿又在社交媒体上宣示父母决裂,以实现“自我解放”。这种高调上演的极具戏剧性的家庭分裂并非个例,只是非常典型地再现了美国社会内部难以弥和的对立。

尽管程度不同,党派之争越来越像是贝尔法斯特街头的族群冲突。整个社会渗透着一种愤懑与无力感。双方相互指责,所用言辞却如出一辙,均是将对方所代表的价值取向和政治立场描述为美国社会撕裂甚至走向解体的根本原因。如何巧妙利用这种郁积的情绪,转化为动力,为竞选推波助澜,乃是双方团队的重中之重。正是在这个意义上,拜登团队才会将弥合社会分裂、团结各派民众作为自己的竞选举措之一。号召修复特朗普当政以来造成的社会分化与族群矛盾,成了拜登此次演说的焦点。为此,在演讲中,他进一步提到了红州与蓝州之间的龃龉冲突,呼吁超越分歧,携手共进:“我会做全美国的总统。不管是为那些支持我的人,还是为那些反对我的人,我都将鞠躬尽瘁。”

与此同时,这又是一场别出心裁的宣言。20世纪90年代,克林顿在访问爱尔兰期间结识了希尼,被他的诗作深深触动。克林顿的传记《希望与历史之间》(BetweenHopeandHistory,1996年),书名便来自希尼的上述诗句。在这里“Hope”一语双关,既指字面上的“希望”,又指克林顿的出生地阿肯色州的“霍普市”。这本书既阐明了他的政治方略,又为他的竞选连任呐喊造势。后来,克林顿回忆称:“希尼的诗作书写了爱尔兰旷日持久的政治争斗,也书写了他本人对冷漠和失败的抵抗。他所创作的一些诗行尤其令我感动,我在给爱尔兰人民的演讲中引用了这些文字。他非常友好地为我亲笔写下了这些诗句。现在,这张纸就挂在我在白宫的书房里,我时常以此为鉴。其中的一行总是引起我的深思——‘希望与历史押韵回响’。”

这一文字游戏制造了当代政治史上颇为传奇的宣传策略之一——美国地理与爱尔兰诗歌巧妙结合的政治修辞作为一种不同凡响的助力手段,锦上添花,将克林顿再次送入白宫。于是,诗人希尼不意成了克林顿政治生涯中一位不同寻常的庇佑者。2013年,希尼溘然长逝,克林顿的悼词催人泪下:

他的作品和生命是上帝赐予我们的礼物。他的思想、情感和爱尔兰作家独有的语言天赋使其成为书写寻常生活之节奏的最优秀的诗人,使其成为呼吁和平的振聋发聩的声音。他还是我们的挚友。我们爱戴他,也会深深地怀念他。谢默斯不仅是一位出色的艺术家。从我们初次相识开始,他就一直是一个带来欢笑的人,一个心地善良、充满爱心的朋友——简言之,他是北爱尔兰真正的儿子。他那令人称奇的诗作,也会像那些曾经获得诺贝尔奖的爱尔兰文学家萧伯纳、叶芝和贝克特的作品一样,将会是留给整个世界的不朽的馈赠。

显而易见,对于希尼,克林顿心存感激。希尼的诗歌也似乎因此与美国民主党结下了不解之缘,以种种方式出现在之后的政治活动中。2008年,“希望”与“改变”等词语一起成为奥巴马极为有效的竞选口号。“希望”被印在一幅幅巨大的海报上,醒目地置于奥巴马头像的下方,成为当年出现频次最多的图像之一。美国传记作家凯瑟琳·佩里科恩(KathleenPerricone)今年出版的新作《巴拉克·奥巴马:希望与改变的遗产》(Barack Obama:His Legacy of Hope and Change)便是将这个词语作为关键词,把它视作奥巴马的重要政治遗产。既有趣又极为巧合的是,2013年1月21日,成功竞选连任的奥巴马再次宣誓就职,当日在美国国家公共广播电台上,肯塔基大学英语文学系教授尼克·芬妮(Nikkey Finney)就是朗诵了希尼的这几行诗歌,以此庆祝奥巴马的连任。

由此一来,拜登在正式接受民主党总统候选人提名的讲演中援引希尼的诗歌看似信手拈来,实则“别有用心”。它是一种心照不宣的宣示,标识着向民主党政治遗产的靠拢,由此收编民主党内部分歧不断的中间派、中左派和左派,呼吁同仇敌忾,重新回到不同利益集

团之间精诚合作的“黄金时代”。正是这种结盟让克林顿、奥巴马赢得了大选,也正是它的破裂,导致希拉里·克林顿在2016年折戟沉沙。在这场拜登的政治生涯中最重要的演讲中——由于他在1988年便首次竞选总统,可以说对于这一时刻的到来,他已经奋斗了三十余年——他引用希尼的诗歌显然是寓意自己终于踵武克林顿与奥巴马之后,作为民主党传统的继承者,正式受领了其政治衣钵。至少在拜登那里,这几行诗如“芝麻开门”的暗语,也有可能像当年帮助克林顿一样,为他的竞选助一臂之力,叩开通往大选成功的大门。

如此看来,诗中的“押韵”至少体现在两个层面之上。特洛伊战争、北爱尔兰动乱、美国党派分歧之间的可比性构成了第一层押韵。历史与现实之间跨越时空的相似性乃是这一层对应关系的基础条件,这种借古讽今的修辞策略直指美国当下的分裂,旨在为美国社会把脉开方。与此同时,在几代民主党人内部,从克林顿到奥巴马再到拜登,形成了另一层押韵关系。他们之间的呼应与唱和表征了一种连续不断的传统。经由这番讨论,不难看出这几行诗成了三代民主党人的祝祷词,诗人希尼也被奉为他们的吉星,总是在关键时刻被请出现身,表达当时的社会境况与政治现实。诗歌作为高度精炼的艺术,自然可以再现一个时代的精神特质与集体意识。不过,从来没有哪几行诗如此备受青睐,短短三十年间,在美国的重要政治场合被这般大张旗鼓地引用。也因此,希尼的精神在世界舞台上以这么一种不可思议的方式被持续不断地承继与播撒,诗歌也前所未有地深入参与到政治现实之中。

总而言之,这句“希望与历史押韵回响”成了希冀弥合社会分裂的民主党人富有魔力的真言。它又像接头暗号一样联结了三代民主党人,表征了这一党派薪火相传的政治传统。这是一种富有诗意的默契。希尼在创作这一诗剧的时候,也许不会想到,日后它会以这么一种深入的方式参与到美国的党派政治之中。

另一方面,在当下的情境中,这个关于“疗治”的修辞尤为贴切。特朗普政府被民主党指责最多的事情之一就是其应对新冠疫情的举措一塌糊涂。菲罗克忒忒斯的病痛与美国的政体之间遥隔数千年却互为镜像,共同指向了对于疗治的需要。对于诗中所指涉的内部分裂的状态以及疗治的要求,拜登当然心领神会。菲罗克忒忒斯的处境可以隐喻当下疫情肆虐、文化撕裂、同样需要疗治与抚慰的美国。身体之伤用以比拟政治之伤,溃烂的皮肉用来比拟患病的社会肌体,在此可谓恰到好处。美国作家苏珊·桑塔格在她的那部颇具洞见的著作《作为隐喻的疾病》中,已详细地论证了历史之中的政治言辞不乏此类“疾病的隐喻”。如果之前疾病仅仅是被作为一种修辞手法,点缀了政客间相互指斥的言辞,那么在此时的情境

中,这个修辞手法“道成肉身”,指涉了真实的疾病。失控的疫情、特朗普政府的无能为力让这一关于疾病与疗治的修辞变得极其“应景”。传统上并无实际所指的夸饰的言辞成为了现实——美国政治最急迫的要务成了字面意义上的“疗治”:如何遏制病毒的传播,如何恢复社会生产、生活的常态。不难想象,拜登也将这场两党之间的政治角力置换为事关生死的临床实验。谁能开出救世济民、除害祛邪的药方,谁就是光明的力量。

在征引了希尼的诗句之后,拜登振臂高呼:“这是我们让希望与历史押韵的时刻。爱比仇恨强大。希望比恐惧强大。光明比黑暗强大。这是我们的时刻。这是我们的使命。”希尼所谓的“不要在坟墓的此侧空怀希望”,强调的正是此时此刻的这种行动:反对空有希望,主张立足当下,创造历史。在“希望与历史押韵回响”一行之后,希尼写道:

因此,在远离复仇的一侧寄望沧海桑田的剧变。坚信远方的彼岸从此处可以企及。坚信奇迹的发生,疗治与抚慰的灵泉……

其中所表现的对疗治与抚慰的信念,不啻于一剂开给美国政治的良药。事实上,2013年,希尼辞世,他所选择的墓志铭也体现了这种积极进取的精神:“知其不可,行走空中”(walkonairagainstyourbetterjudgment)。不过,落到现实情境中,它也是一句点醒之语。民主党最受诟病的便是一些空泛虚妄的政治理想与不切实际的目标规划,凡事必讲求“政治正确”,以至于近乎“作伪”。这类不接地气的政治秀不免类似于“空中行走”——这是一种既胆大妄为又具有浪漫色彩的姿态。

关于“行走”的诗句也出现在希尼的前辈、爱尔兰诗人叶芝的墓志铭上,它与希尼的墓志铭遥相呼应,形成“押韵关系”,旨趣却大相径庭:“冷眼一瞥,/望穿生死。/骑者啊,策马前行!”三行诗简洁明了,透着一种超离生死的洒脱,有着傲然于世的不羁,寓意了面对生死别离的坦然。它表现了一种与希尼墓志铭截然相反的生存态度。这是一种直面人生的现实主义,姿态近似于哲人的超然。诗人傲视生死,看穿一切,将这么一种桀骜不驯的姿态留给后人。不过,这一点在美国当下的语境之中显然有些不合时宜。在社会矛盾尖锐、新冠疫情肆虐、经济危机四伏的状况下,显然难以做到这种超然物外的潇洒。尤其是对于政治家而言,危难之时,选择对民生疾苦充耳不闻,无异于践踏政治责任,自娱自乐则无异于渎职无能了。民主党前总统候选人、左派领袖伯尼·桑德斯在民主党大会上讥讽特朗普道:“当罗马着火时,尼禄在拉琴,而特朗普在打高尔夫球。”拿尼禄比拟特朗普,桑德斯也找到了一处穿越时空的“韵脚”。