古罗马时代的图书业

我满脑子都是垃圾

这是一个由伟大的科学家、政治家、文学家、画家和音乐家们共同缔造了的时代。对物的过度开发,对功用的过度依赖,使垃圾产生的速度远远超过无论自然还是人工能够清理的速度,人们开始在审丑和变态中寻求到愉悦的体验,真理和真相赋予人们直面垃圾的勇气。

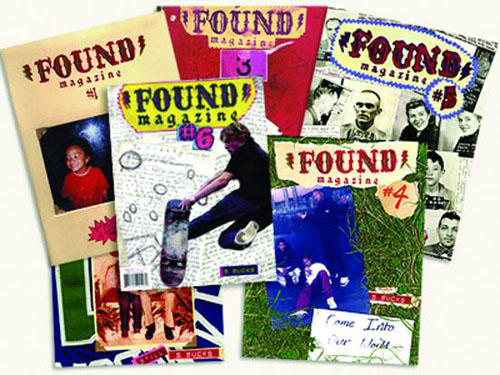

《发现》杂志封面合集

没有人也就没有垃圾,这个句式中“垃圾”并非可以随意被其他名词替换,由此可见其重要性。在过去的时代,垃圾都是一些很实在的物,到了今天,垃圾当然也可以进入虚拟世界,成为一个概念甚至一种文化。20世纪初,美国著名的八人画派就被称为垃圾箱画派(Ashcan School),他们都是反学院派的写实主义风格,肮脏的城市角落,琐碎的烦恼人生,底层的挣扎生存,用灰暗色调表现得淋漓尽致。到90年代,以垃圾(Garbage)命名的乐队异军突起,后工业时代的另类摇滚风格,直面罪恶、诱惑和扭曲的情感需求,两张专辑都取得数百万的销量。干净、美丽、纯洁、伟大、崇高等的反义词肮脏、丑陋、邪恶、渺小、卑劣似乎都可以成为垃圾的属性,当人们对真的追求超过了对美和善的渴望之时,垃圾便在真的光环下与美和善拉近了距离。

垃圾箱画派在文学和美学上的先驱应该算是波德莱尔,《恶之花》颠覆了既往的善恶美丑,建立了文学现代性的基础,所谓的善都是人的伪装,而恶是唯一真实的存在,恶中有真善,恶中有真美。究竟是工业化社会垃圾的蔓延带来了人类文明的垃圾化,还是垃圾化的人类文明带来了工业化社会,二者间的相关性不得而知。语言、美术、音乐是人类引以为傲的三大复杂的符号系统,不约而同地碾压过古典和浪漫,进入现代性扭曲的真实和后现代破碎的真相,加之生活垃圾、工业垃圾和信息垃圾的泛滥,称之为垃圾文明时代似乎是较为妥当的定义。这是一个由伟大的科学家、政治家、文学家、画家和音乐家们共同缔造了的时代。对物的过度开发,对功用的过度依赖,使垃圾产生的速度远远超过无论自然还是人工能够清理的速度,人们开始在审丑和变态中寻求到愉悦的体验,真理和真相赋予人们直面垃圾的勇气。

垃圾的象征意义早已深入现代艺术的核心,而垃圾的表征也逐渐成为当代艺术和文学的主题。德国人哈·舒尔特热中于用制作“垃圾人”并全球巡回展出,宣扬环保观念;英国组合提姆和苏则通过投影让垃圾构成绝妙的构图;还曾发生过一件好玩的误会,一名就职于英国伦敦塔特现代艺术馆的清洁工将德裔艺术家麦茨格创作的“自毁艺术品的第一次公开消遣展示”作品的一部分当做垃圾扔掉,麦茨格只好用另外一个装满了废品的塑料袋作为替代品。这类新闻日益增多,除了艺术家们,美国还曾出现过一位被称之为“行走的垃圾袋”的怪人,身上挂满一个美国人一年所能使用的垃圾袋在大街上行走;而名为freegan的生活方式正如当年的嬉皮士一样成为时尚,这其中最重要也最难履行的一个环节便是在垃圾堆里寻找食物。人们害怕物质垃圾的泛滥成灾,却无从甄别精神垃圾的潜移默化。这也许是现代社会的悲哀,人们不断论证垃圾食品、垃圾生活和垃圾文化的危害,一边无奈地选择顺从,因为垃圾与人形影不离,放弃垃圾,等于放弃自己熟悉的传统。

美国人罗特巴特创办了一本刊物叫《发现》(Found,www.foundmagazine.com),从事着废品回收站式的工作,将人们扔掉的纸片、便条、账单等包含人生百态的废纸搜集起来,让垃圾讲述精彩的故事,最近颇为吸引眼球。这些垃圾真实而有趣,“我从未想到能和全世界这么多人分享我的爱好,”罗特巴特以一个成功人士的口吻说,“看着这些纸片,顺便‘瞄一眼’其他人的生活。”垃圾无处不在,人们制造垃圾、清理垃圾或者变废为宝,对垃圾的认识逐步深入,垃圾从阴暗污秽的角落登上大雅之堂,避免了一如既往被厌恶和抛弃的命运,赢得了尊重乃至青睐,这既是一种生活风格,又是一种文化氛围。在垃圾文明中,我们能更深地体会到庄子所谓介于有用和无用之间的道理,存在的本质被替换为“用”,是否垃圾其实只在一念之间。波德莱尔吟咏道:“凡人啊!我像石头的梦一样美,我的胸脯生就令诗人们动情,那爱情像物质一样无言、永恒,诗人却一个个碰得伤痕累累。”美让人伤痕累累,当诗人不再追求永恒,短暂的人生与短暂的时代中,人们必然被垃圾包围,享受人本的愉悦与放纵的自由。

本版主要内容

- 古罗马时代的图书业玛丽•比尔德2018-12-14