纽约的电影节

纽约的电影节

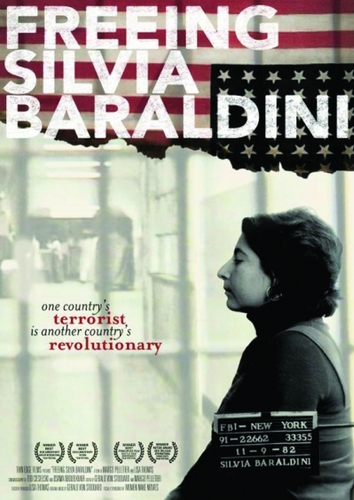

《释放西尔维娅·巴拉尔迪尼》海报

一

纽约的电影节特别多,一年四季办个不停。翠贝卡电影节(Tribeca Film Festival)、纽约地下电影节(New York Underground Film Festival)、新导演—新电影节(New Directors/New Films Festival)、男女同性恋电影节(New York Lesbian & Gay Film Festival)、纽约亚洲电影节(New York Asian Film Festival)和曼哈顿短片电影节(Manhattan Short Film Festival)等,名目繁多,不一而足。最引人注目的是纽约电影节(New York Film Festival),它与戛纳、柏林、威尼斯影节齐名,是世界电影的盛事。2010年,第48届纽约电影节在九十月之交的金秋举行。林肯中心电影协会作为电影节的主办方,把开幕式和闭幕式搞得很隆重,请来大牌导演讲座,推出20多部精选影片,展示这一年世界艺术电影的成就。我挑选了几部喜欢的题材的电影,到林肯中心观摩。放映厅主要设在爱丽丝·塔利音乐厅(Alice Tully Hall),它内部装潢十分豪华,有巨大的屏幕、舒服的座位和高大宽敞的空间,与纽约一般的影院不可同日而语。导演一般会到场与观众互动,有的甚至把一家老小带上,与他分享荣誉。“Q & A”环节会请资深影评家或学者主持,我看的那场《上帝与人》(Of God and Men),主持人就是电影节主席理查德·培尼亚(Richard Peňa)教授。他回顾纽约电影节48年的风风雨雨,百感交集,颇为感人。我以前旁听过他讲的电影理论课,十分精彩,受益良多。

也许纽约电影节太成熟、太完善了,它已过于经典化和体制化,俨然是个权威机构。我对这一年精选的影片很失望,虽然入选的导演个个是驾驭电影语言的高手。片子制作得精致、“艺术”,不乏涉及当下热点问题的作品,例如信仰冲突、次贷金融危机和网络文化等;但理念大多中庸,中规中矩,多少带着陈腐气。像培尼亚教授极力推荐的法国片《上帝与人》,是讲几位法国天主教神父在阿尔及利亚艰难布道的故事。影片唯美、抒情,技术上无懈可击,情节也涉及基督教与穆斯林敏感的关系;但观念很保守,对基督教会没有任何反思与批判,只一味赞美神父的品格与人性,居高临下俯瞰穆斯林文化。这样老套的片子为什么参加艺术电影节?据说法国人将携此片竞争2011年奥斯卡最佳外语片,如真获奖,那倒是实至名归,本来就是专给奥斯卡量身定做的。

二

我更喜欢纽约名不见经传的小电影节,没有包袱,轻松、有活力。推出的片子往往先锋意识强,有批判性。比如哈林区国际电影节(The Harlem International Film Festival),它与纽约电影节同时举行。主办方是梅斯尔斯学院(Maysles Institute),以提携初出茅庐的制片人为宗旨,提供平台让他们展示才艺。学院还给社区年轻人提供电影培训,放映电影爱好者的处女作。哈林区是个有深厚文化底蕴的社区,早在上世纪20—30年代,它因“哈林文艺复兴”(Harlem Renaissance)而声名鹊起,改写了美国文学与艺术史,爵士乐与黑人文学是这场运动的骄人成就。但二战之后,这一社区沦为暴力与犯罪的场所。直至20世纪90年代,犯罪率下降,文化才再次复兴。它附近有几所著名大学,不少学者、大学生、艺术家搬到这里,这些年来艺术气息愈发浓厚了。

梅斯尔斯学院最主要的设施就是一个影院,但硬件条件实在不敢恭维。影院门脸很小,我每次去都找不到。其实,搜索范围不过是127街与Lenox Ave交叉处不足百米的街面,可门脸太小了,非转个来回才能发现。这么极端的状况只在北京新街口碰到过,我去那里一个卖DVD的小店,每次须一个个店铺探头进去辨认。梅斯尔斯影院里面就更令人失望了,影院阴暗破旧,设施异常简陋。地面上和地下室各设一间放映厅,两间都很局促,加起来挤不下200人。电影银幕比家庭影院大不了多少,音响简直还不如家用的。这个影院就好像某个家庭辟出两个大房间放电影,根本算不上正规影院,但生意挺红火。

我来这家影院时常碰到门口排长队,从买票人的穿着、举止和谈吐上看,大多是学者、学生或搞艺术的。他们大概都喜欢先锋纪录片,所以光顾专放纪录片的梅斯尔斯影院。有时观众大多是做电影的,像是个同行观摩会。也许为减少成本,影院只安排一位工作人员,一个快乐的黑人小伙儿。他一边卖票,一边捎带卖爆米花、饮料,与观众插科打诨,热情洋溢。等大家进来后,他又跑去放片子。举办活动时,他还得做开场白,一个人的独角戏,可不见他手忙脚乱。不要以为此人手脚麻利,排队的原因恰恰是他不紧不慢、嘻嘻哈哈。好在观众素质好,有耐心,还有他永远灿烂的笑脸。

三

哈林区电影节的开幕式很简单,黑人小伙儿宣布活动开始,便转身到放映室开机。开幕式上放了一部很特别的纪录片,名叫《释放西尔维娅·巴拉尔迪尼》(Freeing Silvia Baraldini),题材是关于美国政治犯的。我一直认为美国没有政治犯,宪法保护言论与信仰自由,自然没人会因言获罪。而该片介绍却说,西尔维娅因政治信仰被判43年徒刑。我将信将疑,非要通过片子看个究竟。一开始的镜头便是西尔维娅在曼哈顿大街上被FBI盯梢,然后被警员围住,戴上手铐,押上警车。影片闪回,从西尔维娅14岁随父母从意大利移民美国讲起,她18岁上威斯康辛大学,在校参加黑人民权运动。当时正值20世纪60年代,美国社会风起云涌。威斯康辛大学自拍的资料片上,西尔维娅与一大群白人学生声援黑人反抗运动,参加反战游行,争取妇女权利。小小年纪,西尔维娅竟得到津巴布韦总统的邀请,参加他们新政府的就职典礼。镜头一转,切换到当下,已经50岁开外的西尔维娅面对采访,回忆当年激情燃烧的岁月,感慨道:“今天美国人总觉得自己无力、孤单,只关心个人生活,改变不了周围的世界。但60年代,每个人都觉得自己肩负历史使命,清早一起来,会希望今天就改变历史。事实上,当年我们真的改变了历史的走向。”

上世纪六七十年代之交,纽约出现一个“黑豹组织”(Black Panthers),宣传黑人要掌握自己的命运,不靠白人同情,不依赖美国政府,也不寄希望于体制变革,由黑人拯救黑人的命运。似乎是天方夜谭,他们想在美国中部建立自治的非洲共和国,通过暴力手段与美国政府对抗。黑豹组织总部被纽约警察捣毁,领导人被FBI暗杀。有位激进的活动家阿萨塔·莎库尔(Assata Shakur),是位漂亮的黑人女侠。她在新泽西付费高速路上与警察激烈枪战,打死两名警察后被捕,70年代的纽约真像好莱坞动作片演的那样。结果,阿萨塔被判一级谋杀罪。消息不胫而走,曼哈顿上城多住黑人市民,家家户户窗棂上贴起阿萨塔的照片,声援巾帼豪杰。各种音乐会唱出阿萨塔的名字,一本本传记演绎她传奇的人生。印着阿萨塔头像的唱片、T恤衫供不应求,还有电影记录她非凡的事迹,阿萨塔成为70年代美国青年反叛的偶像。故事还没结束,纪录片主人公西尔维娅正策划一个惊天的劫狱计划。1979年,西尔维娅参加一个叫“五月十九日”的激进组织,他们与“黑人解放运动”合谋营救阿萨塔,竟一举成功。阿萨塔被劫出新泽西监狱,通过秘密渠道逃往古巴,黑人女侠成了卡斯特罗的座上宾。美国政府巨资悬赏阿萨塔与同谋西尔维娅,还与古巴政府谈判,要以取消封锁、制裁为条件换回逃犯,但卡斯特罗大叔一口回绝。藏匿美国的西尔维娅最终被捕,我们这才回到纪录片开头的场景。

1982年,美国联邦政府起诉西尔维娅如下罪行:策划劫狱、支持波多黎各独立、藐视法庭拒绝供出同伙。最终她被判处43年徒刑。辩护律师坚称,西尔维娅所犯为政治信仰罪。因为在押期间,FBI曾许诺,如果西尔维娅放弃共产主义信念,供出同志,即可释放,并发奖金。但她拒绝了,才获重罪。律师说,如若她是黑手党也未必判得这么重。很快,意大利政府介入——西尔维娅仍保留了意大利公民身份。意大利向美国五次请求引渡犯人,但老布什与克林顿两届政府都一致拒绝。米兰街头爆发百万人大游行,声援西尔维娅,著名歌星为她义演,马拉松运动员的衬衫上印着“为西尔维娅长跑”。最终美国政府同意引渡,契机却是一个意外事故:美军驻意大利基地的飞行员在阿尔卑斯山上空耍酷,打赌低空从登山缆车下飞过;结果机尾划断缆绳,摔死了20个意大利游客。意大利政府迫于压力,引渡飞行员回美受审,而美国法庭却无罪释放了肇事者。意大利人反美情绪激愤,为了平息事态,美国政府才于1999年递解西尔维娅到意大利。

四

不用虚构,西尔维娅的一生充满悬疑、传奇,比好莱坞动作片还跌宕起伏,实乃拍电影的绝佳素材。无需多少技术处理,一部纪录片比故事片还要好看。导演、制片和摄影到现场与观众讨论片子,导演是个木讷的中年人,不善言辞,制片人替他讲话。我问制片人,这样一部既有批判性又有戏剧性的影片,本可以上艺术院线,甚至在商业院线上成功,为何只拿到这家小影院放映。制片人说,她联系过许多放映渠道,包括林肯艺术中心,结果到处碰壁。林肯中心拒绝的理由是,该片内容与他们关注的问题不契合。但她认为,真正的原因是“政治不正确”。美国与其他国家不同,政府不会限制传媒表达观点,而“主流社会”却会封杀言论。所谓“主流社会”不是任何机构或人物,它看不见、摸不着,却无处不在,势力强大。你可以说它是传统价值观或大多数人的共识。欧洲学者来美,常感慨美国是世界上唯一实现“多数人暴政”的国家。如一部电影与主流趣味或价值观相吻合,便是主流电影或商业片,由好莱坞垄断,主流院线放映;制作精良者,票房丰厚,也许在奥斯卡上获奖。如导演见识稍稍偏离主流,小露锋芒,摆一摆批判姿态,则被奉为艺术电影,在艺术院线放映,贴上个“独立影片”的标签,具有了“艺术品质”;出类拔萃者在戛纳、威尼斯或纽约影节上一获奖,为有识之士、附庸风雅的高蹈“小众”所激赏。获大奖的艺术片往往再攻商业院线,沽名获利两不误,甚至冲刺奥斯卡,这才功德圆满。《贫民窟的百万富翁》就属此类。而真正离经叛道、颠覆主流的影片,左右不讨好,让所有人看了不舒服,大众、小众都不买账,永远难见天日;只好在非主流的小电影节亮亮相,随后尘封箱底,被时间遗忘。

如深究个中缘由,纽约电影节上放了一部法国片《卡洛斯》(Carlos),它给我们这个时代圈点一番,颇有启发。这是一部五个半小时的长片,导演是张曼玉的前夫奥利维耶·阿萨亚斯(Olivier Assayas)。故事讲的是主人公卡洛斯——一位20世纪70年代激进的革命人物,为达目的,不惜使用恐怖手段给西欧各国政府制造麻烦。他穿梭于冷战铁幕两边,在中东、南美、东欧各国左右逢源。但随着20世纪90年代冷战结束,革命、激进的时代终结,卡洛斯也得谢幕。一时间,偌大的世界已没有他容身之处,曾与他合作的政府都宣布他不受欢迎。于是,他铤而走险,逃往世界最后一个角落——苏丹,最终还是被苏丹军人出卖给法国政府。该片像个政治寓言,意味深长地回望冷战岁月。当历史“终结”,全球一体化的世界容不下颠覆普遍秩序的异端。普世价值可以包容批评、建议、小修小改,但拒绝根本性的替代方案。

五

独立影片在美国娱乐市场已成规模,渐渐占据主流中心的地位。从20世纪90年代起,迪斯尼、华纳和环球等好莱坞巨头兼并了米拉麦克斯(Miramax)、新线(Newline)和十月(October)等独立制片公司,从此,独立影片不再是小成本、有个性的先锋电影,而趋向带有独立风格的商业电影。有线电视网给独立影片提供商业平台,如“圣丹斯”电影频道(Sundance)、“独立影片”频道(IFC)专播独立作品。随收视率逐年提高,影片指涉现实的锋芒却递减,在“为艺术而艺术”的高调中,作品情调有余,而锐气不足。

相比之下,梅斯尔斯的坚守更显难得。为实现纪录片的实践性和社会批判精神,梅斯尔斯影院以主题单元安排放映,每单元关注的问题是批判现实,同时邀请相关人士通过电影介入现实。比如一个黑人历史专题,放映一组黑人历史片,意图鲜明地从黑人视角重写美国史。影片不从独立革命、南北战争和产业革命等主流线索入手,而另辟蹊径,从贩卖黑奴、黑人暴乱、黑人办报,以及黑人艺术等微观历史出发,重构美国历史书写。影院请来导演与纽约市教育学学者、高中教师和新闻记者对谈,号召在座观众一起努力,修改历史课本和教学科目,把黑人视角纳入美国历史观之中。我看到黑人观众情绪亢奋,纷纷站起来表态:既然犹太人能改变美国历史观,为什么黑人就做不到?为什么黑人的抗争总停留在口头上?现在是付诸实施的时候了!

初到纽约的游客一般不喜欢这个城市,嫌它脏、乱、差,不如北京、上海等大城市漂亮。也许你需要住下来细细品味,它貌不惊人,良莠淆杂,却有活力。这里熔多元文化于一炉,海纳百川,气势恢宏。各色族群千岩竞秀,万壑争流。在世界各地城市文化之中,纽约独具特色。

2010年12月于新泽西

本版主要内容

- 纽约的电影节王炎2018-12-14