逝者如斯的结构秩序

逝者如斯的结构秩序

《中国士绅——城乡关系论集》(英汉对照),费孝通著,赵旭东、秦志杰译, 外语教学与研究出版社2011年3月第一版,定价:30.00元。《中国士绅》的英汉对照版本在国内是首次推出,对译文作了进一步修订,便于读者对照阅读。

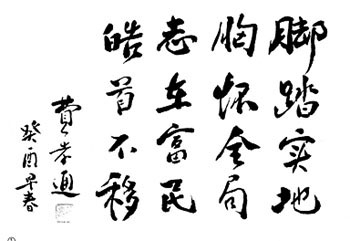

费孝通手书

1950年7月,费孝通被任命为中央民族访问团副团长,到贵州少数民族地区宣传党的民族政策。

1991年,费孝通到民盟中央对口扶贫县河北省广宗县考察时,与正在编制竹帘的女童交谈。

一

在65年以前,也就是1946年,美国极有影响的《美国社会学学刊》(American Journal of Sociology)登载了当时在云南大学任社会学教授的费孝通先生的长达17页的论文,题为《农民与士绅:中国社会结构及其变迁的一种解释》。这应该算是晚出的英文版《中国士绅》(China’s Gentry)的节缩本,而后者又可以说是费先生基于长期田野工作凝缩而成的对于中国社会整体结构与功能运作机制的总结性论断。尽管《农民与士绅》通篇没有一个注释和文献征引,但读过之后,你不会觉得这是在云里雾里地调侃,而是实实在在地思考,思考那时中国社会所面临的危机以及转型时期可能的道路选择。

确实,这篇用英文写作并且主要是写给西方人阅读的文字,其核心内容在中文世界里并不陌生,其中许多论点和语汇,在费孝通先生后来出版的《乡土重建》、《乡土中国》中,还有他与历史学家吴晗合编的《皇权与绅权》中,一样都能够读到。到了1953年,由美国著名人类学家雷德斐尔德(Robert Redfield)作序,由其夫人玛格丽特编辑的《中国士绅》在英语世界出版。这本书在出版之后,便一直是英语世界中国乡村社会结构及其变迁这一领域中必定要被引用的参考文献。

有关社会精英人物的研究,向来是诸多学科的研究焦点,包括社会学、人类学、政治学以及历史学等。费孝通先生的《中国士绅》一书是从社会人类学的研究视角,以他在江苏和云南几个村落的田野调查为基础而写成的。关于这几个村子的情况,费先生之前曾有《江村经济——中国农民的生活》(Peasant Life in China)和《被土地束缚的中国》(Earthbound China)这两本田野报告先后在1939年和1945年以英文出版,并且后来都有了中文版。唯独由美国著名社会学家、芝加哥学派的奠基人罗伯特·帕克(Robert Park)的女儿玛格丽特依据费孝通英文口述修订和编辑的这本《中国士绅》尚未见汉语版的发行,为祝贺费先生九十华诞,我作为先生的学生,受邀承担了这一翻译工作。

这本书是玛格丽特女士20世纪40年代末来中国,在费先生当时所在的清华大学听了先生的英文口述之后,回美国重新编辑整理完成的,其中还加入了几十条注释。费先生的那几篇文章大略可以在中文版《皇权与绅权》和《乡土重建》这两本书中读到,但费先生当时并非是完全照着他最初写的汉语原文来逐字逐句口述翻译的。正像她的丈夫、著名人类学家雷德斐尔德所说,玛格丽特进行了仔细的编辑,又添加了一些内容,从而使文意前后更加连贯,成为一个整体,并希望借此能够使费先生的意思更清楚地传达给英语世界的人们。

我们翻译本书的原则就是基本上以英文为基础重新将其翻译成中文,有些带有本土意味的词汇还是要参阅费先生的中文原文。另外,对费先生忠实翻译自己原话的部分,则尽量用费先生自己的语式和词汇,因而在译文中会见到有些文字是引自费先生上面两本书中的原话,只是作了一些文字上的改动,以便使前后文字顺畅自然。

二

大凡谈论中国社会,大概不能不述及中国的农民;而谈论农民,当然也就离不开谈论把这些农民组织起来的乡村精英。过去称这些精英人物为“缙绅”、“老爷”、“东家”之类。中国曾经有一个时期,国家试图构建起一种追求人人平等的理想国,但终究因为没有实际的效率而宣告失败。随之而来的就是鼓励精英分子发挥作用的社会发展政策,着实使得生产力发生了巨变,精英与平民开始分出高低上下,既有的农民—绅士—国家的结构模型再一次得到凸显。农民在分配到自己名下的土地上耕作,通过村干部向国家交纳税款。这些村干部一方面不属于国家的正式干部,另一方面也很少有被转变成为国家正式干部的机会。这些人应该是扮演着传统中国社会中绅士的角色,一方面以自己积累的财富以及一部分从农民的劳作中获取的租金来供养自己相对悠闲的生活,另一方面因为土生土长的缘故,又由于亲属关系的纽带,他们也有意对农民自身的利益给予地方性的保护。在这个意义上,国家的政策在任何时候都不会原封不动地被接受,甚至有时政策到了下面只能变成一纸空文。村干部作为乡土精英的这种过滤屏障作用是不能够不去考虑的。

农业社会不同于部落社会的一个最大特点就是,前者是一家一户依附于一块有限面积的土地进行精耕细作,而后者则是分散于大片土地上依靠相互合作的狩猎和采集来维持生活。依附于土地以及散布于山林,这显然构成了两种不同的生活方式。大略说来,前者是个体主义的,而后者则是团体主义的。对于前者,大概不需要太大范围的合作,单单依靠自己的劳作便能够实现衣食无忧。孟子描述过的那种“老死不相往来”的农民社会大概都应该属于这个范围。因而从本性上讲,这是一个不需要组织的自由散漫的社会。古代文字中,常常将这些人说成是“野人”,这个词并不带有后来附加上去的含有种族主义的那种负面含义,而是在真实地描述这个社会里一般性的特征,这种特征是相对于城市以及皇族的“文”而界定的。所谓的文野之别,很大的一部分含义说的是不大劳作的统治者与天天在泥土里刨食的农民之间的区分。这种区分或者说结构关系在中国社会也许是最为基本的,也就是费先生在那篇文字中所说的农民与绅士的关系。

但是要维系这样一种文和野的区分,一种意识形态的建构显然是不可或缺的,这就是借用一种家族主义的意识形态来压制个体主义的天性。不过这种建构显然获得了相当大的成功,从汉代独尊儒术以后,这种意识形态便牢固地建立起来并能够持久地存在。在这种意识形态之下,儒家文化的再生产变成绅士阶层过着悠闲生活的合法性基础。他们一般通过一段时间内充任国家的官僚所获得的俸禄来购置田地,等到退职还乡,便依靠地租来维持一种不劳而获的悠闲生活。明清史料中,许多官宦多以在任置办田地、终老衣锦还乡为荣。他们在日常杂务之外,最乐于做的事情就是吟诗、作赋、写文章,这些活动都是农民自己做不来的。不过农民会鼓励自己的子女用心于此,如有一天,他们中的某位子弟登科高就,自然也就成为那个悠闲阶层中的一员,不用再去土里刨食地劳作了。因而传统农家的读书子弟多不用下地种田,并且这被认为是理所当然的,甚至一丁点儿的力气活也不用他们劳神,而由旁人代为料理,唯恐笨重的体力会玷污了圣洁的脑力。在这种文化中,劳动被看成是等而下之人才干的事情。我的祖母就曾经对我回忆说,她自己是浙江乡下的童养媳,而我的六祖父是一位读书人,每次从乡下进城读书,书和必要的用具多由我祖母用担子挑着送去城里。当然这种情况已经有了改变,不过显然不是结构上的改变,而是形式的改变。农民有了一些钱总会希望把子女送出去学习,进入好的学校,受到良好的教育,最终还是希望以此换得一个悠闲阶层一员的身份。最近听朋友们讲,北京、上海这样的大都市都有许许多多陪孩子读书的母亲,她们要么是单身一人,要么是下岗失业。她们全部的希望都寄托在城市里读大学的孩子身上,母以子荣,希望一旦孩子毕业找到一份理想的工作就能脱离开农村或小城市,自己的人生价值也就能因此得到体现。

在这种社会结构中,人员显然是保持流动的。不论哪个时代,都有一些农民改头换面,成为不用自己下地劳动、专营儒家正统或者今天的现代科技的绅士或社会精英。这种结构显然又是极为稳定的,因为它为所有个体主义的不满提供了一个社会宣泄的孔道,借助这一孔道,作为个体的农民将不满转化成为一种渴望,并将这种渴望在他们子女一辈的身上传递式地得到实现。以前有一个误解,认为“不孝有三,无后为大”,因而没有生育子嗣或许就是一个有家庭的人最大的不幸了,但实际的情况恰恰可能是,有许多人并无子嗣,但这些人一样可以在村子里有威信,遗憾虽有,但并没有觉得对不起祖先。他们应付这种教化的办法显然有许多,比如收养、过继之类。对他们而言,最为沉重的心理负担莫过于子女读书不成,不仅白花了银子,而且更重要的是,他们自己希望后代能够离开土地的渴望也因此而破灭了。在这个意义上,所有的社会组织都会被调动起来以服务于这样一种被广泛接受的意识形态。

另一方面,悠闲的绅士阶层如果想维护其依靠地租不劳而获的悠闲生活,必须要依靠一种联合,没有这种联合,他的生活便没有了保障。以前学术界总以为,中国农民是家族主义的,每个人生来就融入到一个家族组织中。现在看来,这种家族主义显然是一种由社会精英来操纵的意识形态建构,它不是建立在生物血缘的基础上,而是建立在文化意识形态的基础上。最近有些学者开始反省中国的亲属制度,认为这是一种费孝通先生所说的社会组织,而不单单是一种血亲和姻亲的联系,因而,许多宗族中姓氏根本不同也就容易被人理解了。它被发明出来并得到日积月累的实践,所要达到的目的仅仅在于维持这个中间层次人员的生存。

而且“族”、“家族”以及“宗族”之类的社会组织,其根本的功能不是单一地把同姓或者把同一地区的人口组织起来,而是仅仅在于维持一个族自身的优越地位。而维持这种优越地位的根本在于有历史学家何炳棣所说的“杰出的新血”,也就是族中要有新的杰出人物成为新的士大夫,而整个家族的意识形态也会积极地鼓励这方面杰出人物的涌现,即何氏家族中的前辈所用心总结出来的法则:

越是自己本房或本支经济或文化条件较好,越是本人读书上进,越易受到族内的重视与资助。族的目的在制造“成功者”,在这点上传统与现代家族政策上并无二致。

或许我们今天觉得,这个中间阶层实在可恶——因为他们不劳而获或者一劳永逸,希望铲除掉这些人——结果会是怎么样呢?费先生写文章的年代恰好给他思考这种状况提供了一个绝好的机会。当时,也就是上世纪40年代,中西方的接触不仅仅是差异性文化之间的碰撞,而且还是现代性的工业化与传统社会生产方式之间的碰撞。碰撞的结果是,中国的乡村社会受到了损蚀,洋货取代土货,曾经存在的乡绅与农民之间的结构性平衡关系一夜之间被打破,许多绅士的后代进城以后也大多不愿再返回到自己的乡村中去,乡村与国家变成面对面的交往而没有原来的以乡绅阶层为主体的缓冲地带。费先生曾经用水土流失来作类比,因为大洪水或者人为的原因,土壤中的营养成分被冲刷到河流里,顺水漂流融入大海里,结果造成陆地上水土流失,土壤贫瘠。在费先生看来,乡村社会在面对现代文明时,情况也是一样的。当一些悠闲的文化精英渐渐离开一个养育他的社会环境时,一方面他自己失去了自我发育的土壤,另一方面,原来的社会也因此失去了既有的平衡,一种和谐的文化生态也就被打破了。

三

中国自古相沿的政治结构从来都是皇权与绅权共存,同时又相互抑制,此消彼涨。占据皇权的人为数极少,说得狭义一点,为皇帝一个人所独占,说得广义一点,是为皇族所共享。他们大多是因为把自己神圣化为“真龙天子”而获得理所当然的合法性,并支配着皇族血统以外的其他人。他们很大程度上是一种象征意义的存在,他们不是依靠辛勤的工作来获得其他人的认可,而是依靠经营象征性的符号来实现,比如古代帝王的封禅以及祭祀祖庙的活动。单单一个封号、一处题诗甚至一次求雨仪式,就可以让一方的百姓得到安抚,这就是位居皇位的人每天最需要做的事情。

皇帝以下的臣民就不同了。整日在旷野里劳作的是那些拿不到功名的普通百姓,他们依赖土地并从土地里收获粮食,并拿出一部分的收入作为税赋上缴国家,用以养活皇帝和他的大臣们。他们的名称曾经被称作“野”、“氓”和“庶”,现在则被称为“农民”。在只具有象征意义的皇帝和作为实际生产者的农民之间就是为皇帝办事情的各类各级的官员们,这是一个很特殊的阶层——在位的时候是国家的官员,不在位的时候就衣锦还乡,成为地方上的乡绅。这些在位与不在位的官员构成了一个特殊的利益集团,他们因为是国家的实际办事人员,办事的效率全由他们自己来操纵,甚至皇权也约束不了他们,反过来他们可以通过对天命的不断强调而限制皇权的蔓延。在这个君臣共治的结构中,表面上做大臣的官员要绝对服从于皇帝的命令,但实际上这些官员不仅仅是行政体系中的一员,而且还是正统意识形态的界说者、教化者。他们常常会以不合正统的礼法和道德为由对皇帝的发号施令置之不理,并以此来约束皇权的过度膨胀。对此政治结构,历史学家许倬云有清晰的概括:

中国的政治权力,因其注重德行而导致中国官僚组织发展为具有独特势力的政治因子,足可与君权相抗衡。政治权力遂常在强制型与名分型二端之间动荡。君权每欲逞威肆志,儒家化的臣僚则每以德行约束,以名分之故自制不过分压倒君权。表演于实际政治斗争上,则为君主挟其恩悻、外戚与宦寺构成轩轾的一端,内外臣工则依仗行政权力构成轩轾的另一端。

中国的政治多与这两个集团的相互制衡有关联。皇帝马上得天下,真正的治理还要依靠那些饱读儒家经典的士大夫。因此之故,皇帝往往被架空,仅仅成为一个国家一体的象征,皇帝再有能力、再有抱负,离开这些掌管着实际权力的士大夫,或者得不到他们的承认,最终也只能落个一事无成的下场。聪明的皇帝多会采取无为而治的省事做法,任由士大夫去玩弄权力。权力玩弄久了,派系的关系网因资源争夺而出现混乱的秩序,没有办法摆平的时候,皇帝会借助天子这一所有派系都认可的唯一权威,找出几个士大夫,拉出去斩首,以儆效尤。结果,乱子大多会得到摆平,皇帝还可以因此不费吹灰之力就得到一大笔的没收资产充入国库。难怪清代嘉庆年间民间有“和绅一倒,嘉庆吃饱”的谚语,擅权营私、富可敌国的官员,在一定意义上可以说是皇帝私存的银行,需要的时候把这座银行的锁头砸碎了,财富也就流进了皇帝的腰包。

在此意义上,中国的政治又是一种治乱的模式,一乱一治恰恰是这个社会得以稳固存在并有一定发展的根基。皇帝和士大夫之间是这样一种共同治理的关系,作为统治者,他们和在野的非正式的民间社会亦有此制约关系存在,不会任由民间社会自由发展,干涉是经常性的。这种干涉可以采取多种形式,但不外武力和教化这两端。民间总试图秉持乡野散漫的作风,不肯与这种干涉主义相合作,任其宰割,结果抵制也就随处可见。抵制的方式当然也因应着压制而有多种形式,但亦不外揭竿而起的直接反抗到隐秘的地下活动这两端。

皇权得到认可依靠的是士大夫阶层以道德正统来加以衡量的论证,但是具有合法性基础的皇权往往又可以任由其意愿地对士大夫阶层进行宰割,所谓“伴君如伴虎”,说不定什么时候虎就要吃人,做官员的也就缺少了一份安全感。皇帝和士大夫的生存空间常常被他们自己界定为文化,并与城市生活联系在一起,而城市以外的乡村就是蛮野的地方,大部分没有读过书或者没有通过国家科举考试的人都住在这样的没有清晰轮廓、漫无边际的旷野之中。但是,这两个领域又是紧密地联系在一起的,连接的纽带就是通过了国家某一级科举考试但是因为种种原因不能够入朝为官的乡绅,他们是文明与教化的代言人。如果说西方的社区共同体是依靠牧师的布道而统一在一起,那么在中国的乡村,这些乡绅就承担起教化子民的布道牧师的角色了。

四

中国的士绅阶层看起来是一体的,但实际却分化得很厉害。作为官僚的政治精英是一种人,而作为在乡的地主则是另外一种人,这中间还有等级上的差异,尽管他们中间也有不同形式的联系。官员们退休也会回到地方上去,成为跟在乡地主一样的地方精英。差不多是在19世纪,英国的外交官和传教士们开始用“中国士绅”(the Chinese gentry)来描述这些从衙门退下来到地方上以及通过科举考试留在地方上的有着潜在政治影响力的精英,把他们看作是一个社会群体。

在这些英国人的眼中,那些地方精英跟英国的没有世袭的爵位但又并非平民的在乡地主阶级有着可以类比之处。尽管他们这样来作类比,但是欧洲人实际上“发现”,中国这些所谓士绅常常是顽固不化、极为保守,对于外在的世界更是充耳不闻,并且刚愎自用。这些认识都建立在这些士绅阶层对于所有门户开放政策一味的反对上面。费孝通先生对此一群体也有过这样的概括:

在中国传统社会,知识阶级是一个没有技术知识的阶级,他们独占以智慧和历史为基础的威权,在文字上下工夫,在艺技上求表现。中国文字非常不适合表达科学或技术知识。这表明在传统社会结构中,既得利益的阶级的兴趣不是在提高生产,而是在巩固既得的特权。他们主要的任务是为建立传统行为的指导而维持已有的规范。一个眼里只有人与人关系的人不免是保守的,因为人与人的关系的最终结果常常是互相协调。调整的均衡只能是人与自然的稳定的关系。另一方面,单从技术的角度出发,人类对自然的控制几乎没有限制。在强调技术进步的同时,人对自然的控制也随之改变,变得更为有效。然而技术的变化也许会导致人与人之间的矛盾。中国的知识分子人道地看待世界,由于缺乏技术知识,他们就不会赞赏技术知识,看不出希望改变人与人关系的理由来。

包括文人在内的整个知识分子阶层都可以归纳到这士绅的概念下面,并笼统地被归纳为没有等差的一群人。这种印象自19世纪中叶即已经开始形成,并一直在影响着后来的人对于这一阶层的人的认知。过去的秀才、举人和士大夫,现在的大学生、博士和国家干部都应该属于这样的范畴之列了。这样推算上去,可以一直推算到汉代建立之初的公元前206年。这样,中国作为一个士绅的社会,至少也存在有2200多年了。作为一个群体,士绅阶层是脱离手工劳动和技术知识的,他们对于专业化的训练嗤之以鼻,顽固地坚持着儒家伦理的价值观念,并以此来稳固地保护着他们在社会中的优越地位,这也使得他们成为技术现代化以及经济发展的最大的阻碍力量。

但是不能不意识到,这士绅阶层既是顽固的儒家伦理的维护者,同时也是鼓动民众、恢复社会正统秩序的发动者。在西方人的眼中,他们顽冥不化,但是换一个角度,他们又是那样地坚不可摧,任何强烈的外来力量都无法使他们退缩下来成为其他意识形态的俘虏。

五

本书由于许多原因未能在费先生九十华诞的时候出版,一拖就想着会在先生九十五大寿的时候奉献给他老人家。但是在我即将校对完成的那天早晨,也就是2005年4月25日传来噩耗,说费先生已经于前一天晚上10点38分离开了这个他热爱并且作出杰出贡献的社会,悲痛之余我写下这样一个帖子转发给我的朋友们:

尊敬的费孝通教授于零五年四月二十四日晚不幸病逝,享年九十五岁。作为中国社会学的先驱者以及新时代社会学的开拓者和引路人,我们不仅为其对于中国社会的敏锐的思考所折服,而且也为其宽容博大的胸怀所感染。哀痛之极,泣不成声,回首往事,历历在目。愿天下受其学养恩惠者,目送先生魂归故里。

费先生生前曾经把自己怀念故人的文集起名为《逝者如斯》,人去如流水,能够留下来的仅仅是先生的音容笑貌以及那顺畅并透漏着刚毅的文字。就人而言,逝者如斯,就事而言,如斯逝者。先生过去了,先生笔下的中国社会也在发生着深层次的改变,这改变的结果,很少有人能够知晓,因而探索也仅仅刚刚开始。但是先生分析中国社会的方法依然有效,不会随之而消逝,薪火相传,延续这样的方法,传承并光大先生治学的理路,这也许是学生辈对老师辈深切怀念的最为有意义的表达。

(本文节选自《中国士绅》译后记)

本版主要内容

- 逝者如斯的结构秩序赵旭东2018-12-14