2005年理念:不朽、和谐、仁义——1789(法)—1914(德)—2005(中)的世界理念变迁

2005年理念:不朽、和谐、仁义——1789(法)—1914(德)—2005(中)的世界理念变迁

特罗尔奇(Ernst Troeltsch)

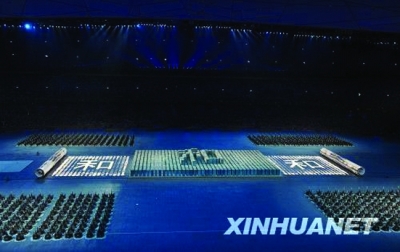

北京奥运会开幕式上,由897块活字印刷字盘拼出的“和”字

《自由引导人民》德拉克罗瓦 绘

为世人所熟知的,是1789年理念,即所谓的“自由、平等、博爱”(Liberté, Egalité, Fraternité)。这一口号因了美国建国时代的引为圭臬,并随着其国势的兴盛,而被西方社会普遍认可;之后挟着全球化的迅猛浪潮,大有成为世界公理之势。

但在这一过程中,我们不要忘记了对现代性的抵抗。譬如说,德国人会特别强调自家的1914年理念(Die Ideen von 1914),即所谓的“责任、秩序、公正”(Pflicht, Ordnung, Gerechtigkeit)。在20世纪早期的时候,这一组理念随着德国国势的兴盛,曾一度成为主导性的“思想旗帜”。时当一战爆发之际,德国知识阶层(包括历史学家、哲学家和文化批评家等)充满了民族自负与未来憧憬,他们在黑格尔的“扬弃”(Aufhebung)概念意义上来对待法国人的1789年理念,从而提出了1914年的德国理念。它包含着关于国家与民族的反自由、反民主与社团主义的概念,但通常却缺乏对这种情绪的具体化辨析。一般而言,它被认为是针对英国自由主义、法国民主的“德国性”的表现。特罗尔奇(Ernst Troeltsch)在其《1914年理念》的演讲中有很清楚的表述。

在历史上的德国人眼中,美国从来是肤浅民族的象征,它们是没有思想的,从美国理念上的拷贝法国,似亦可见出端倪。德国人甚至认为,世界上只有三个哲学民族,就是德、法、中。而美国,是没有哲学的。而这跨越四个世纪、代表人类文明演进的三种不同理念,正不妨视作这三个哲学民族贡献给世界“普遍历史”的馈赠。

2005年,“和谐”理念的提出,是中国人在新世纪里给人类文明赠出的一份大礼,其历史意义将随着时间的进程而不断得以呈现。就理念发明而言,这自然是源自往圣先贤的博大智慧;但若论及现代阐释与走向世界,仍不得不推及政治精英的大胆发覆与勇于将传统进行现代转化的魄力。2005年4月,在雅加达的亚非首脑峰会上,胡锦涛主席首次明确提出,亚非国家应“推动不同文明友好相处、平等对话、发展繁荣,共同构建一个和谐世界”。同年12月6日,温家宝总理在巴黎综合理工学院发表《尊重不同文明,共建和谐世界》的演讲,更是强调“中国自古就有以和为贵、和而不同、和实生物的思想”,指出“‘和’是中国文化传统的基本精神,也是中华民族不懈追求的理想境界。”并充分运用“天人合一”与易经智慧,揭示了和谐原则作为人类文明的未来发展之蹊径的可能性。借此和谐理念走向世界之际,我们不妨尝试系统化地提出一组2005年理念:“不朽、和谐、仁义”。

“和谐”是这组概念里的关键词,中国人总是强调“以和为贵”,这既指向一种基本的为人伦理意识,同时又内蕴了高尚的君子道德观念。其源在于有子之言:“礼之用,和为贵。先王之道,斯为美;小大由之。”(《论语·学而》)所谓“21世纪应当成为和平、和谐、合作和科学发展的世纪”(《三亚宣言》,2011年),其基本精神也正在于“和”。但是谈论“和”,我们也要有一个中庸的维度,即便是强调和为贵的有子,也说“知和而和,不以礼节之,亦不可行也”。“和”是我们追求的目标,但绝不是在任何过程中都以此为唯一目的,以中庸为基本模式的中国式思维,给我们求和之路提供了另外两个元概念:作为现实伦理维度是“仁义”,而终极伦理维度当为“不朽”。之所以提出这组概念,仍是按照侨易取中的原则。“不朽”要求的是无论个体还是国家,都能以一种长远的眼光看待立己之过程,其基本取向则既不偏向于个体逐利的短暂功利眼光,也不倾斜于国家利益的仿佛正义高大。一切的一切,都应当留置在历史的岁月长河里经受后世之客观评价。而“仁义”,则是另一重元概念,中国人之谈论“仁义”,都不是在孤立的个体领域里谈人的,二人方能成仁,也成就这样的社会关系。在即将到来的多重复杂的双边、多边关系的处理之中,我们将会越来越感受到这一元概念的重要指导意义。

我们有“中的精神”,乃有“和的理想”,我们不仅意识到“和则一,一则多力”(《荀子·王制》)的致用层面,更意识到“君子和而不同,小人同而不和”(《论语·子路》)的原则区分,如此泾渭分明,才可能通向“和谐社会”与“和谐世界”的理想标的。再加上仁义原则之待人接物,区分世人与兄弟的不同尺度;进而将不朽的理念在超越意义上使用,消解西方理念内部难以融合自由、责任的两难困境。则中国元典《易经》所谓“保合大和,乃利贞”(《彖传》)所标示的理想境界,就不是不可能达到。

其实,这三位一体的理念体系,分别指向的虽然是个体原则、社会场域、人际关系,但核心都是伦理问题,即如何构建人作为社会人的伦理维度。相比较法国理念的崇高而空泛,德国理念显然更加看重现实操作的可能性,而中国理念的最终提出并定型,很可能是在沉淀自家悠久传统、梳理东西交通历史、总结全球文明经验基础上形成的一种崭新标尺。

一、个体原则的辨析:

自由—责任—不朽

对于个体来说,究竟是选择自由还是责任,显然反映出法、德两种理念的巨大反差。当然具体到概念的内部细分,自由还可区分出积极自由、消极自由;法国式(理性型自由)、英国式(经验型自由)、德国式自由(责任型自由)的不同取径。但总体来说,与其将德国理念纳入到自由观中去,还不如用责任本身来概括其理念更确切。对中国而言,自由概念乃舶来之物,但这并不意味着中国传统里绝对没有“自由”思想的影子。儒家强调的“三不朽”,即立德、立功、立言。实际上追寻的也是一种“自由”,这种自由,是在对自身的价值实现过程中达到的,即分为三个层面,书面著述以传播世间、事业建功以贡献当代、道德成像以惠益后人。表面看去,这三者都是强调作为社会个体的人如何反馈于社会或国家;但深入其实质,它追求的乃是一种更高境界的“自由”,即达到一种“生命由自我支配的从容状态”。所以说,不朽的理念,既源于历史上儒家的“三不朽”说,又不仅如此,而是有所超越,并进而在新时代背景下给出新的定义。因为中国文化本身即有实践理性的特征,乃有一种在不同环境中不断改变自己而适应新环境的能力,所谓“穷则变,变则通,通则久” (《周易·系辞下》),亦证此理。中国文化之另一绝大特征,乃在大度包容,历史上五胡入华、异族涌来之事多矣,就中尤推佛教、伊斯兰教、西教、西学等流入为大,但中国从来就未产生过西方文明史上极为悲惨的排外事件(即便对极端异质文明者),而是善于包容和吸纳之,按照钱穆先生的说法:“中国人对外来文化接受消融之能力,直上直下,无粗无细,在内在外,兼容并包,如纳众流于大海,泱泱乎诚大平原民族文化应有之征象也。”欲求长久,必得大度能包、不偏根本而兼容并蓄,在具体操作中则不偏激于任何一端,而是善于在两个极端中“极高明而道中庸”。在这里,也就是意味着:在责任担当中不忘寻求自由,在自由诉求中勇于承担责任。如此则必然可得其事功于不朽,亦可使自己优立于永久恒定的人类不朽境域之中。

不朽强调的既是对人类整体的贡献,也是个体自由境界的真正实现(即兼顾德国式的责任与法国式的自由)。所以说,现时代语境里的“不朽”含义,并非简单的历史重复,而是更突出强调两个维度,即支出与收入的平衡。在“立己”的过程中,无论是立德、立功还是立言,都是对社会付出的过程;但在身后,却是其收入的过程,即社会反之对其付出价值的承认与回报。这与简单地追求自由(以个人目的为主),或是一味地强调责任(以社会付出为主),不是一回事,而是立定中庸原则,取其中和立场。

而这一命题,亦并非简单地指向个体。因为,个体需要不朽,国家同样需要不朽,那就要看它在世界历史进程中所作所为,是否能为后世史家所承认和接受。个体需要立言、立功、立德,国家同样需要立言、立功、立德。将视野拓展到宏阔的人类文明进程领域,我们不会否认,如英、法、德这样的国家,是具备了不同层次的“不朽功勋”的(当然我们也注意到如德国给人类曾带来的巨大灾难)。

作为个体原则的法、德、中理念,其实在某种意义上不仅代表着各民族自身的独特价值观,也在某种意义上体现出人类整体认知的演进历程。法国人在启蒙思潮的强烈影响下,一发而为革命暴力,所以当初强调的乃是一种颇行极端的“自由”;而德国人结合自身的民族性特点,针对法国式自由的渐近“漫无节制”,乃有“责任”理念的发明,并俨然引为德意志民族精神高贵的象征,虽然昙花一现,但从“自由—责任”的这一理念重心转移,其实也暗合伯林日后所谓“消极自由”的概念;而从“自由—责任—不朽”,我们强调的是东方思维尤其是中国思维传统的介入,以中国(东方)之中庸思想为原则,以目标设定的张力系数来调和欧洲“南北传统”之重大差异(条顿民族与拉丁民族之别)。必须指出的是,虽然伯林已经注意区分了“积极自由”与“消极自由”的不同,但总体来讲自由仍是一个泛西方理念。不仅是法国,英、德、美等国思想家也均大量涉及到这一概念。而责任虽是德国人的特长,但实际上亦是在“自由”基础上作出的一种应答。从这个意义上来说,中国理念的“不朽”,也不妨看作是“责任型自由”的一种延续——“不朽型自由”。

二、社会场域的基石:

平等—秩序—和谐

就社会而言,平等固然是一种理想状态,但事实上近乎不可实现;秩序则更为现实得多。前者立足于冲破枷锁,后者则锁定于维持现状。构建和谐社会,维持和谐状态,处理自然与社会、人与人之间的和谐,才是最重要的命题。较之虚幻缥缈的平等诉求、僵化生硬的秩序原则,在个体价值实现与社会场域维护之间,觅出一条兼及两者、同时更能体现人之为生灵的基本理念,可能更加顺应人心。所谓“和谐”,也是取其中道。在“平等”与“秩序”的维度中求其和谐共生之处。

1789年提出“平等”理念,并迅速赢得民众的欢呼拥护,乃是因为这一整套理念符合时代需求、迎合大众需要,故此能深入人心。因为当时在法国(欧洲)居于统治地位的乃是封建制度,在这种制度中民众的权利往往受到很大的剥夺与限制,向往“平等”乃是最基本的人性诉求。可一旦革命爆发,暴力行为居于主导地位以后,所谓的“平等”目标往往会沦为“竹篮打水一场空”,剧烈的破坏性使得社会秩序荡然无存,秩序且不可得,惶论平等?这或许正是1914年理念中“秩序”原则的重要背景。事实上,国家内的社会场域、社区内的社会场域需要维持,区域与世界范围的社会场域同样需要维持,秩序之不存,一切都无从谈起。可话说回来,过于强调秩序,则必然强调现有社会的等级界限,平等几乎等于“水镜空月”。两者形成了一种近乎对峙而不可调和的矛盾。其实,当初德国人洋洋得意,自认为1914年理念远比1789年理念为优越,并用战事的胜利来佐证,其实入歧途已远。真正有利于社会、人类长远发展的原则应是“双赢”或“共赢”,就是大家都应做赢家,而非“弱肉强食”、“你死我活”。在现存的世界之中,或许做到这一点还很难,但这应当是一个智性发展的方向。社会达尔文主义虽曾一时甚嚣尘上,但即便是在半殖民地的弱势背景下,中国第一流的知识精英也对此不以为然,蔡元培虽是留德背景并对德国学术文化甚为向慕,但却曾严厉批评德皇威廉二世的军国主义。

所以,“和谐”理念的最终提出,其中有着中国学术/思想传统的深厚积淀,它是中国政治精英在汲取民族文化优秀传统基础上审时度势的“大气之笔”。这其中应着重强调“和谐”的原则,无论是“和谐社会”的概念,还是“国际和谐社会”的理想,都表达了一种中国理念的高屋建瓴与大度为公(天下为公)。这也还不仅是一种“空口为之”的理想表述,同时它也具备实践操作的可能性。因为,只要我们冷静地想一想,数千年来的历史足以说明,事实上的绝对平等几乎不太可能。而一味维护原有的秩序,亦同样有危险,因为秩序总是在维护原有的利益格局,而后者往往难以跟上时代的变化。当两者超出限度之时,社会矛盾由此激化、社会动荡可能引发。而如果以和谐为准绳,则可以在“秩序”与“平等”之间协调起较好的张力,在不同的社会阶层之间始终建构起沟通的缓冲带。维持了和谐,也就避免了冲突,那么秩序就能在一定程度上得以维持;保持和谐,就不能僵硬地去维持秩序,而是必须兼顾各阶层的利益、协调各种矛盾初萌时的张力,那么平等也并非完全是空幻的画饼,而会成为“秩序”维持中的重要环节。

所以“平等—秩序—和谐”的理念变迁,也未尝不可以看作是平等观的发展阶段,即和谐型平等观念的诉求。

三、人际关系的立场:

博爱—公正—仁义

就人际而言,博爱当然是人性的理想状态,但这种博爱在多大程度上可以操作,实在是值得大打问号的。而公正,却是在现实中完全可以把握的尺度。前者过于理想化,后者过于冷冰冰。倒是“仁义”理念,更显得兼具情理。文天祥谓:“孔曰成仁,孟曰取义,惟其义尽,所以仁至。读圣贤书,所学何事?而今而后,庶几无愧。”

在人际关系的处理上,仁义原则比抽象空洞的博爱、现实冰冷的公正,都要显得更加具体而可操作。但它的弱点则在于有可能导致主体的过于奉献,过犹不及,同样是危险的。所以,在我看来,仁义的现时代实质是“爱而不泛博”,“正而不唯公”,既要有爱的因子,也要有正的气象,但又恰适其度,让人觉得恰到好处。不可以为了仁义之名而走入到名誉主义的深渊中去,如宋江式的“呼保义”,那又是江湖气太足了。那种将仁义作为沽名钓誉手段的行为,也是值得特别警醒的。

“仁义”理念的提出,或许对原有的博爱、平等理念是一种冲击,但它确实唤回我们沉睡的“千年传统”。即便不将关公、岳飞作为“义”的神祇,即便不将孔子、朱熹作为“仁”的宗圣,但这些人物唤起的,仍是我们对自己文化传统的无限自豪。因为,在这些古老形象的演绎中,我们更多看到的,仍是人类共通的美好人性(当然不排除在他们身上可以寻出弱点甚至孽根性来)以及民族前贤的可贵品质。如果将这三个理念相互映衬,则强调不朽,那么钱就必须变换成社会事业,复作用于社会,就必须以仁义的思路,求和谐的效应,达不朽的目标。金钱腐朽的必然性,最终可以置换为德业不朽的必然性。这其中的道理差距,不难分辨。

当然,更应该强调的,还是2005年理念的整体性。这就是中国文化在传统向现代的转化过程中,一直在经历着一种“凤凰涅磐”的更生过程。数百年来,现代中国在长时间的载沉载浮之后,终于要以一种更加自信的姿态登上世界历史的舞台。我们不想“拯救世界”,我们只想“贡献光热”。

这一组概念,虽然分析的是具体之人在“个体—人际—社会”的关系,但实际上也都可以推进一步到国家层面。作为一个国家,尤其是一个崛起中的负责任的大国,它也应当追求“不朽、和谐、仁义”的目标。废除其中功利因素的一面,而强调贡献社会与实现自身价值的双重和谐。不是肉体的不朽,而是精神的不朽,就必须有所利于社会、人类的大价值。

中国民族所要追求的,就是国家本身的不朽。这种不朽,绝不是依靠武力之暴力征服的庞大帝国。诉诸历史,我们就可以清晰地看到,诸如亚历山大、拿破仑、希特勒之流即便“辉煌一时”,终不免“灰飞烟灭”的一瞬。中国民族希望的,是建立一个和谐社会、和谐国家、和谐区域、和谐世界。这样的“和谐理念”,不仅表现在对内民众素质普遍提升的愿望,也同时体现在对外构建良性关系与区域秩序的努力(如“上海合作组织”的日益成型)。2006年6月上海峰会的举行以及《五周年宣言》的发表,都是明证。上海合作组织的基本原则诸如互信、互利、平等、协商、文明多样性、共同发展等,其实大多不出以和谐理念为核心的“2005年理念”。

当然,赵宋之世一方面是文化造极之发展,另一方面却是国防不举之亡国惨剧的发生。而近代以来所面临亡国灭种的耻辱,更是极其深刻的教训,我们也必须记取,适当的国防建设亦属题中应有之义。这正如当初席勒是个世界主义者,却绝不妨碍他在《威廉·退尔》中高举民族独立与自由的旗帜。但我们应当谨慎界定其间的张力:国家的精神不朽,德业不朽,真正作为有贡献于世界的文明国家存定于世人心中,才是最有价值的。古希腊至今被世人奉为精神之源,乃在其文化璀璨之光辉;古罗马以其赫赫威权而叱咤一世,其庞大帝国而今安在哉?

正如臧克家那首诗讲得最是明白不过:“有的人死了,他还活着;有的人活着,他已经死了。”我模仿一段:“有的国家宛若巨人、咄咄逼人,它早已死了,在世人心中;有的国家和谐恪己、仁义待人,它必然不朽,活在世界心中。”人不自救,天难救之;人不自律,天难赦之。国家,也同样如此。

取中庸的态度,行自立的理念,将“不朽、和谐、仁义”的原则既行之于个体,又资之于国家,则一个“和平—和谐—和合”的“社会范式”未必就不能四方传播,落地生花。在时代如此功利、世界如此动荡的当代,2005年理念的出现,既是一种新颖思维,也是一种西方回声:中国人来了,中国人还带来了他们的理念,不是每个给世界带来一种理念的都是伟大的文明国家,但知道自己真正需要什么的国家必然会是一个伟大的文明国家。

本版主要内容

- 2005年理念:不朽、和谐、仁义——1789(法)—1914(德)—2005(中)的世界理念变迁叶隽2018-12-14