坦坦荡荡做人,实实在在做事——怀念赵宝煦先生

这两位纠结于心的老人——狄更斯、罗孚

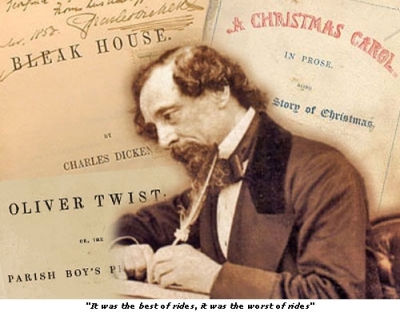

查尔斯·狄更斯

丁聪作罗孚像

大概是上了岁数,思维杂乱不敏,拙于条分缕析地行文,近日总有两个名字纠结于心,难以开解。

一是狄更斯,年前,媒体来电来访,相约就今年纪念狄更斯诞辰二百周年来些应景之作;一是罗孚,年初,我应邀赴香港参加这位名作家92岁寿宴,其间有文学同行相约,拟日后就这位老先生新出版文集作点文章。

春节前匆匆返京,齿颊间尚留香岛美食余味,节庆已扑面而来。聚会、出行、赏乐中间,狄更斯、罗孚两个名字伴随鞭炮,不时轰鸣耳际。肯定又是上了岁数,已失却提笔立就之力,新年前后两桩承诺于是从千金化作尘粒,焦愧相煎,将两位老人大名郁结于心,几入膏肓。

一

狄更斯这位英国维多利亚时代首屈一指大作家,其小说流行于我国已逾百年,此间凡读书识字看过影视者,可谓尽人皆知。如今发起于其本土,蔓延至美、澳、欧陆、亚非之纪念活动,又使这一名字栩栩如生。敝人从青少始阅其作,粗略仅触皮毛。二三十年前有幸曾重点研习、评论、译介、作传于此伟大小说家,今能重温其作,再为穿越对话,也应是与我同胞读者共享之乐事!

罗孚这位我国当代多产美文作家,上世纪40年代以降,文名先鹊起于抗战大后方,后声贯香港,家喻户晓,80年代后,渐为内地瞩目。2010年至今,其作品精选《罗孚文集》一至七各分集在北京甫问世,即受到格外关注与悦读。上世纪80年代与90年代,先生蛰居北京十年期间,敝舍恰与先生居所同区、同楼;且更因先生与其时均健在之先父、亡夫有“共同朋友”(此语典出狄更斯之Mutual Friend),故先生与敝人通家交往之“共同”语言,亦始于此。再据此——恕敝人愚鲁,则不避攀附之嫌,而自僭为先生世交晚辈矣。再者,先生雅好佳肴,善饮,吾与父、夫一家三人均俗嗜美食,有酒量,借此近邻之缘,每听先生高谈诗文书画,常佐以餐饮。据此,不才与罗先生及夫人吴秀圣女士,又可称实实在在“酒肉朋友”。此番香港重聚畅谈,觥筹交错之余,时而翻阅罗先生签赠《罗孚文集》中最新出版分集,有缘拜读更多罗文篇页,归来节后,亦不时翻阅;而此间媒体年轻人仍有来电,于耳边念念狄更斯,不期二位老人在心中之纠结缠绕,竟自豁然开解。

狄更斯、罗孚,这两位相距百年(以创作起始年计)、相隔万里、不同文种作家,竟也有许多近似之处:

二人都来自靠近底层寒门。狄氏祖父母都是豪门仆役,父为军中小小文员,曾因家庭遭负资产门而依当时英国法律举家入欠债人监狱,其时这位日后作家已独自在外作坊间当童工。依其日后言,在这一对不谙生计、无视子女之父母麾下,自己早年形同孤儿。罗孚祖、父两辈皆为制作经营锁、篦之手艺人,因父早逝而家道中落。狄、罗二人都因家境而未完成高等教育,又是同样早慧、勤奋、嗜书,他二人以自学而完成之学业,都远胜于常人接受正规被动教育之所得。此外,二人又都具备天赋之非凡文学才能。

狄、罗二人文名,也是不约而同地起于青苹之末。他们都是首先步入报业,狄更斯在伦敦《真太阳报》,罗孚入抗战时期桂林《大公报》,都是从最初级编采业务做起,但真正开启山林、筚路蓝缕之时日并不久长。狄更斯以一部《鲍兹随笔》一发而不可收,罗孚则同样以其特写随笔而赢得文星高照,一路顺风。他们又都是以底层写作始,写实、暴露、批判为其思想特征。就作品数量而言,又都是卷帙浩繁。据悉,今年可有狄更斯中译24卷本全集推出,总字数约一千四百万字。《罗孚文集》八集已出七种,总字数约近二百万,恐尚不及其全部已发表作品十之二三。狄更斯与罗孚又都是期刊主办人,狄氏《家常话》及《经年》是助伊丽莎白·盖斯凯尔(我国亦称盖斯凯尔夫人)、威鲁基·科林斯等大作家成名基地;罗孚则被称为梁羽生、金庸等新派武侠小说助产士。

二

狄更斯、罗孚……行文对比至此,则出现了拐点:二人最初创作文体都属散文短篇报刊文学,但狄更斯三五年间即由此过渡到长篇连载小说。他固然终生没有放弃短篇散文写作,但其十四部半多为近百万言。一部部小说成品,才是他创作重中之重,也是至今带领他走进世界各个角落千家万户之主体。罗孚则自始至今以其血汗浇灌杂文、随笔、评论等短篇散文园地。他也曾小试新武侠小说,但浅尝辄止。

敝人孤陋,领略罗氏高文,迟始于上世纪80年代,且仅限于今已辑入《南斗文星高》、《香港·香港……》等集中少数篇章。此时期前,身处闭锁,读罗文而倾得异地诸人诸事,茅塞有开;而罗文文笔之清新高妙,亦令一已忝列弄墨行者,愧而思进。上世纪90年代初,罗孚漫卷诗书而南归,至近二十年,其新作频出(其中少量已选入《文苑缤纷》),每有机缘拜读,对其立意之诚挚、高远,文笔之犀利机巧,敬慕有加。1997年夏,余与先夫应邀赴美加州大学狄更斯研讨会讲说后,顺访彼时正客居该州硅谷之罗孚、秀圣兄姊,盘桓期间,亲睹老兄身在异国,日夜奋笔,频传佳作回香港,且以耄耋高龄仍嗜写作如生命,文思机敏如泉涌,更令我二人感佩。

常言语言文字能力是一种天赋,狄更斯和罗孚都有幸在此方面得天独厚,又加以二人后天功力,遂成就其各自民族语文之大家。近日细读《罗孚文集》之《西窗小品》分集,其中多为相关山川风物、四时代序、高士胸怀等写景、状物、感时等性情之作。其中第二篇《黑暗的日子——重庆杂忆》写于1948年,其时先生未及而立,初入香港《大公报》,观其行文,身为自来生长于中国西南边陲者,而能运用“以北方话为基础方言”之汉语普通话至如此舒卷自如,实为当时不少已成名南人作家所不及。可憾者,先生对自己早年载于报刊作品疏于留存,故此唯一入录之文情并茂佳作,弥足珍贵。此集中又有数篇写于20世纪六七十年代小品,虽其内容带有趋时随潮之瑕,为先生日后自愧自谴,但以纯文体风格论,与集中其他篇章类同,文笔妙曼多姿,色彩丰厚瑰丽,仍不失为美文。由此亦可见彼时先生文笔风格早臻成熟。2011年下半年,再读《罗孚文集》之《文苑缤纷》、《燕山诗话》等分集,其风貌之恣意江洋、剀切辛辣、酣畅淋漓,意韵绵长,则更令人读之如痛饮甘醇。

狄更斯也是语文大师,虽一些偏爱贵族化文风之英人对狄氏语文评价并不充分,他仍不愧为“大江东去”与“杨柳岸,晓风残月”皆善咏者。壮阔书写天地风云人世,娓娓历述儿女私情,豪放婉约,他兼而胜任。他以报刊通俗文章之鲜明流畅、幽默讽刺起家,向细腻优雅、庄重深沉渐进,而终不失其大众化之本。体现在其晚年力作《双城记》、《远大前程》等集,则呈现了雅俗共赏、丰厚蕴藉。

通读《罗孚文集》,回顾其近一甲子创作历程,徜徉于其文山词林,一路尽享轻松、亲切、风趣、机巧,时时可见曲径花草、异峰怪石、飞瀑溪流,真犹如精湛工艺师般巧夺天工。他熟谙古今汉语文千百年锤炼传承之种种修辞手段,明隐比喻、正反讥讽、白描婉述、夸张含蓄、引经据典,他都得心应手;尤其在用典方面,他能于毫无做作间即已引据排组,呼应转合,推陈出新。在《燕山诗话》一集,此特点尤为突显。

限于篇幅及敝人专业范围,此文就罗孚作品文体难再深入探寻,今权作抛砖引玉,希冀日后有识文体学家关注。于此敝人仅依一己陋见而言:罗孚先生以其严肃热切之创作实践及丰富多彩之成果证明,他是一位汉语写作之文体大家。论豪放,或略疏于英语写作之狄更斯;论清纯灵动、婉约细腻且富蕴本民族语文优秀传统,则于狄氏有过之而无不及。

三

狄更斯、罗孚,在对此二位作家其人其作对照之间,不意却走到了一个歧点,那就是长篇小说。狄氏大约是从他文学生涯前三分之一即正式转为完整意义之长篇小说创作,以至毕其一生。罗氏则以其创作生涯全部致力于非虚构类散文短篇。在其正当创作生涯年富力强时期,尝试新武侠小说而无果。而仅从其掌控语言文字之功力观,他却又似乎并非当真缺乏长篇小说所需叙事、描绘、抒情、议论等诸多能力。仅抽读其《北京十年》中少数篇章可见,他说故事、绘肖像,寥寥数笔,即纸上跃然;再看其连结相关篇章之自然、从容,也已大有小说章法。上世纪八九十年代留京期间,先生年届六旬,就作家通例及先生本人身心状况而论,似亦不能称其已步创作末期,且先生于其间佳作频出,流布海内外,堪称又一创作高峰。然先生耽于已往此驾轻就熟文类,未作华丽转身去成就其文学事业更高远之辉煌。上世纪六七十年代,先生始试而终弃新武侠,也可谓其与小说虽非缘悭一面,也是失之交臂矣!

狄更斯的道路则大相径庭。二十七八岁发表一两部长篇小说后,此文学门类就成为他终身为其倾心致力之事业。19世纪英国此蕞尔岛国,虽也动乱数起,但容纳狄更斯及其作家同胞之书案,尚绰绰有余。因此狄更斯可以独立、自主孜孜于他生来适宜之事业,且据此“向世界揭示的政治和社会真理,比一切职业政客、政治家和道德家加在一起所揭示的还要多”。

罗孚,生于忧患,长于战乱,其文学事业起步伊始,即与国运休戚相关,一旦理想、事业需要他放弃一己兴趣,他则义无反顾勇往直前。20世纪40年代末进入香港《大公报》后,他已不是纯为报馆文学版采编撰文的普通馆员,而是该报副主编兼该报实质性文艺副刊《新晚报》主编。他肩负重任,办刊与撰稿并举,而在肩头这双重重担头顶,还承接着统战这一更为重大任务。于是,办报写作、以文会友、雅集宴饮都不再仅为传统文人名流文学实践之构成。罗孚先生处于此种地位,又怎会有心似狄更斯当年那样专注于个人大部头写作?

罗孚先生天生文质,受千年中国传统文化熏陶,素行温良恭俭,虽偶有文人狷狂豪放表现,尊命为文,应制而诗,在其《大公》、《新晚》任上,似应为主流。甚至为其所负上层路线革命之统战工作,其个人写作素材也渐剥离早年之底层写作。

中国古来文人又常奉“文以载道”为圭臬,其实质是重道而轻文,忽视纯文学对政治之相对独立性。即使当年推助新派武侠,罗老总之初衷也非为开发此门派小说本身,而是以此为手段,与对手报刊争夺读者,以扩大自家左派报刊销路。

再与上述为文之道经络相通者,“为学而优则仕”之自古我国文人为人之道,以及“慕君”、“不得于君则热中”之仕途心态,千百年来此已潜移默化而融于中国文人细胞,与狄更斯之坚持独立写作,安于布衣作家地位也是南辕北辙。观罗孚先生之人生与创作道路,似亦无意间受此道干扰。

遥望古往,近观眼前,国中多少贤达才俊、大师胚芽,因国事政事强力吸附牵引,弃己所长、所好,投笔从政,投笔从戎者,岂只一二!罗孚夫子则从未投其健笔,或应属携笔从政大半生者。其文学之源,始发于故乡桂林奇山罅隙,汩汩飞溅,而成溪涧,逢岩壁险滩而翻滚腾突,继而或宛延幽谷,或滞流淖渚,涣漫浸淫,惠泽一方,而终未如河伯之出崖涘,浩荡荡顺流而东,去拜会并有问于那无端无涯之北海若。

狄更斯、罗孚,他们终皆为文人中之幸运者,他们都在我们这个星球上镌刻出了自己,或多或少。

本版主要内容

- 坦坦荡荡做人,实实在在做事——怀念赵宝煦先生任羽中2018-12-14