东方与西方:两种龙形象,两种文化

张庆桐•托尔斯泰•辜鸿铭

托尔斯泰肖像

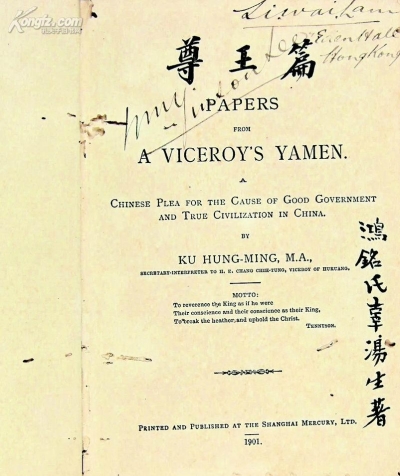

《尊王篇》英文版书影

俄罗斯伟大作家列夫·托尔斯泰,从目前的所存资料看,与两位中国人有过书信往来。他们一是曾任中国驻恰克图都护副使的张庆桐,一为人称“文坛怪杰”、曾在北京大学任教的辜鸿铭。

一

1905年12月,托尔斯泰收到寄自圣彼得堡一位中国留学生张庆桐的信。信中附有一部当时中国著名改革家梁启超的著作《李鸿章》。这使托尔斯泰十分高兴。很快,他就回了张庆桐一信:

尊敬的先生:

承蒙寄赠您的书,尤其是您的来信,给了我很大的快乐。在我整个长久的一生当中,我曾有好几次同日本人交往,但从没有一次同中国人交往,也没有发生过联系,而这正是我一向非常想望的……

给托尔斯泰写信的张庆桐,是上海人,他于1896年进北京同文馆修习俄语。三年之后,被同文馆选派往俄国留学。他先后在圣彼得堡的师范学堂和法政大学攻读,时间长达六年之久。在此期间,他与俄国人沃兹涅克斯基一起,将中国当时著名的改革家梁启超的《李鸿章》(又名《中国四十年来大事记》)一书译为俄文,出版后于1905年12月1日寄给托尔斯泰一册,希望能获得这位享有世界声誉的作家的指正。

在此前数年,托尔斯泰阅读到中国古代先哲老子的《道德经》,极为赞叹。此后,他又花费许多精力,对孔子、孟子等中国思想家的著述进行研读,还与人编辑、翻译了中国古代先哲著作,对中国的历史和现状有了极大兴趣。因之,当他读到中国人的来信时,便感到亲切和愉快。托尔斯泰回想起这些渊源:“因为很久以来,我就相当熟悉中国的宗教学说和哲学(虽然,大概是非常不完全的,这对于一个欧洲人来说是常有的情形);更不用说关于孔子、孟子、老子和对他们的著作的注疏。(被孟子驳斥了的墨翟的学说,更特别使我为之惊佩。我对于中国人民向来怀有深厚的敬意,这在极大的程度上,由于可怕的日俄战争的种种事件变得更坚强了。)”

由此可以看出,托尔斯泰对中国先哲的著述及思想,的确并不陌生。不仅如此,1909年,托尔斯泰还与一位日本学生合作,将老子《道德经》重译一遍。略微遗憾的是,这个译本是在托尔斯泰逝世后的1913年方才出版。有趣的还有,他从孟子著作中读到驳斥墨子的观点,而对墨子学说感到惊佩。过了几年,他还专门组织出版了对于墨子思想研究的小册子:《墨翟——关于其兼爱学说》。可见,他对中国古代思想的了解是较为持久、广泛和有相当深度的。

接下来,他与张庆桐讨论起了日俄战争:“在这次战争当中,中国人民树建了极大的功勋,在这种功勋前面,不仅日本人的胜利变得毫不足道,而且把俄国和日本政府的全部狂妄和残暴的丑态也真实地光照了出来。”

1904至1905年,日本与俄国在中国领土上爆发了战争,这就是著名的日俄战争。这次战争的目的,是为了抢夺中国的东北地区,但腐朽透顶的清政府不但不采取任何捍卫国家领土和主权的措施,反而宣布在战争中“严守中立”,并且严令各地官吏加紧监视和镇压反抗的民众。因此,中国政府当时是无所作为,听凭他人在自己国土上横行争斗的。可是,托尔斯泰却认为这种不抵抗,恰恰与他宣扬的反对一切暴力的主张相吻合,因而竟大大地称颂起来:“中国人民的功勋,在于指出了人民的高尚美德并不在于暴力和杀人,却在于不管一切的刺激、侮辱与灾难,远避一切怨恨,宁愿忍受加于他的一切暴力,而能坚持到底的忍耐精神。”

其实,这是清政府当局极端软弱的表现,可意外地却似乎与托尔斯泰宣扬的观点一致,与他的宗教学说实悖而表和了:“中国人民在最近这次战争中,也正像在欧洲各伪基督教民族先前对他们卑鄙的侵袭时一样,虽然身受一切的残暴,却显示出他们要比那些基督教民族和俄国政府更深刻地贯彻着基督教的真正精神,或者更确切地说,贯彻着那个普遍的永恒的真理的意识,这个真理就是一切宗教的学说,同时也是基督教的基础(在这里我就想起您在来信中谈到的应把政府和人民加以区别的正确见解)。”

托尔斯泰是以一种他宣扬和遵奉的宗教观念来评价日俄战争中清政府行为的,因而得出了中国不起而反抗是“贯彻着那个普遍的永恒的真理的意识”,这当然不是中国人民的意愿,也是中国人民不能接受的。张庆桐在信中指出应将政府行为与人民区别开来的观点,正显示了与托尔斯泰观念的区别,托尔斯泰虽表同意(“正确见解”)但其实领会有着很大差异。

如果说以上所说还在于对过往的评价,正确与否可以暂且不论,但接下来托尔斯泰却以此给中国社会开起药方来:“我还没有拜读您的书,因为我刚刚收到它,但从您的来信加以判断,我怕我不会同意它的倾向。从您的来信看,您是赞同(我想在书里也是一样)中国的国家的社会制度的改革的。改革就意味着成长、发展、完善,是不能不表示同情的。但是改革只是模仿,把一些形式输进中国,那是一个最大的和致命的错误……中国人,也正像所有的人一样,应该发展自己的精神力量,而不是发展技术上的完善。精神的力量被歪曲了,技术上的完善只会起破坏作用。”

托尔斯泰的这些主张,中国人是碍难接受的。从近百年的社会发展情势看,仅仅以某种“精神力量”,而不发展“技术上的完善”,那不但保不住“精神”,还要挨打,甚至要屈辱地对他人俯首称臣,没有什么尊严可言,更毋庸说“精神力量”了。这是托尔斯泰虽然苦口婆心宣扬而我们却必须敬谢不敏的。

当然,托尔斯泰的一些思考,对我们今天仍有借鉴意义:“改革必须从一个民族的本质中生长出来,而且应该是一些新的、同其他民族完全不相像的形式。中国常常被人责备为顽固保守,如果把它同基督教世界得到的一些结果相比较,它比基督教世界所处的充满仇恨、刺激和永不停止的斗争的情形要好上千百倍。”

在这里,托尔斯泰首先认为改革应当立足民族之根,不必亦步亦趋尾随在他人的后面;其次,包括基督教世界,内中也“充满仇恨、刺激和永不停止的斗争”,这些,绝不是一个经济上发展较缓的国度在改革中应当效仿的。从表层看,托尔斯泰似乎在批评技术发展,究其实,他更是以悲天悯人的心态,为人类和平、安宁而非暴力的生活开自己理想的药方。

托尔斯泰这封信,写于1905年12月4日。后收入《列夫·托尔斯泰全集》百年纪念版第72卷。收信人张庆桐于1906年著有《俄游述感》,内中就收有此信的中译。这才使中国人了解到这位世界文豪对中国有如此广泛的认识和深切期盼。它们无论正确与否,我们都是应当衷心感激的。

二

就在托尔斯泰致函张庆桐的第二年,当时在欧洲知识界颇具影响的中国学者辜鸿铭,将自己的著作附上一信寄给托尔斯泰。很快,也收到托尔斯泰一封很长的复信。信的开首,与致张庆桐的信颇为相似,表现自己对中国的了解和感佩:

中国人的生活常引起我的兴趣到最高点;我曾竭力要知道我所懂得的一切,尤其是中国人的宗教的智慧的宝藏的孔子、老子、孟子的著作,以及关于他们的评注。我也曾调查过中国的佛教状况,并且我读过欧洲人关于中国的著作。

但是,晚近以来,在欧洲——尤其是俄国——对于中国实行种种的横暴的举动之后,于是中国人民的思想的普遍的趋向,特别引起我的注意——它永远引起我的注意。

托尔斯泰看到了当时欧洲列强对中国的欺凌,但却对清政府的无所作为表示欣赏:

中国人民曾受了欧洲民族的贪婪地残暴、蛮横,和不道德的许多痛苦,直到现在,他们总拿着一种庄严的、有见识的‘Stoicisme’——宁愿忍受暴力……对付这一切的暴力。但是,正在这个时候,中国人民不应当把忍耐心失了,不应当把对于压迫者的态度改变了,俾不致自己使这个对于暴力的退让——不以恶报恶——所造成的伟大的结果濒于危险。

“不以恶报恶”,是基督教思想,深信它的托尔斯泰,却要求正在受欺凌的中国继续忍耐,以对应他的这种非暴力观念;他甚至不希望中国从这种屈辱中觉醒。“我现在从你的书里知道好战的思想——想用武力把欧洲民族的横暴的举动打退——在中国觉醒了,我自己非常焦虑,就是这个缘故。”

从时间推测,辜鸿铭寄赠托尔斯泰的著作,似为1901年出版的英文本《尊王篇》。该书有一个副题:《一个中国人对义和团运动和欧洲文明的看法》。书前半为三篇论文,均发表于日本横滨出版的英文《日本邮报》,内容主要是替慈禧太后与义和团的仇洋行为进行政治辩护,称动乱的原因是由于帝国主义列强的政策;后五篇总题为《中国札记》,由172则短论组成,内容主要为抨击欧洲文明。书中既然有为义和团辩解的内容,而义和团又正是以某种武力的方式对付洋人,这种行为,当然与托尔斯泰心目中“沉默、忍耐、不反抗”的中国人形象相去太远,这使得这位老人“非常焦虑”,也就十分可以理解了。

紧接下来,托尔斯泰发表了一个与今天一些学者相近似的观点:“我相信在我们这个时代,人类的生活要起一种大的变化,我并且相信在这个变化中,中国将领导着东方民族扮演重要的角色。”并且,托尔斯泰还精准地在中国的语言中,指出一个有代表性的字,说它代表着未来新路:“照我看来,东方民族的中国人、波斯人、土耳其人、印度人、俄罗斯人,也许日本人——如果他们还不曾完全被欧洲的腐烂的文明的罗网捕住了——他们的职责是要把自由的新路径指示给世界,这条新路,在中国的语言里面,只有一个‘道’字代表它,‘道’就是说,和人类的永久的法则相符合的生活……”

从“道”这个典型中国字眼所蕴含意义的领会可以看出,托尔斯泰对中国圣者的思想,的确有较深的研探。他真诚地希望中国人按照“道”走下去,不要变更:“如果学着欧洲民族的模样,草创一部宪法,设置军队,也许甚至厉行强迫的征兵制度,并创办实业,这就是否定中国人生活的一切基础,否认他们的过去,他们的淡泊的、宁静的农民生活,把真生命唯一的路径——‘道’舍弃了,不但对中国,也是对全人类。”

从政治理念上看,托尔斯泰甚至不希望中国人有政府,因为正是这个清政府,使得人民受到列强的掠夺。这从事实看虽确是如此,但没有政府的一盘散沙,真就会如托尔斯泰所说:“你们现在所受的痛苦就会消灭了”吗?

在托尔斯泰的思绪中:“中国人像直到现在似的继续过他们的宁静的、勤劳的农民生活,并且使自己的行为不违背孔、道、佛三教的意义——他们的基本原则是相符合的,不受人们的武力束缚(道教);己所不欲,勿施于人(孔教);牺牲、退让、对人类和一切生物的爱(佛教);如果中国人这样做,他们现在所受的痛苦自会消灭,将来世界上没有一个强国能够把他们屈服。”

这段话,除去让我们惊讶托尔斯泰对东方、尤其中国长久流行思想的熟悉外,结论,我们却不能领受,因为百年来的事实证明不了他的结论,中国是在挣脱、改革旧的思想观念的痛苦中一步步走向今天的改革进步的。

托尔斯泰这封致辜鸿铭的信,是作为一种思想来宣扬的,所以,他将它作为一封公开信,发表在法文《欧罗巴邮报》和德文《新自由报》上,《世界周刊》等英文报刊也予以发表。中国著名学者刘师培,曾于该信写作的第二年——1907年,在自己主持的《天义报》上发表过此信的节译,并在译文前加了几句按语:“此书之意,在于使中国人民不复仿行西法,其言最为沉切。至其要归,则在中国实行无政府。”《天义报》主张无政府主义,所以有此一说。1908年春天,该报又发表了此信的全部译文,并再一次加附按语:“俄托尔斯德《致中国人书》,其大旨在于使中国人民实行消极无政府主义,不可效泰西代议政体,较之巴枯宁之昌破坏,苦鲁巴金(按:克鲁泡特金旧译名)之言共产,虽有殊异,然其重农数端,则固中国人民所当遵守者也。”这里发表的译文虽然较早,可文辞略觉古奥。现在国内较为流行的,是由味荔从英文《世界周刊》译出,发表于1911年《东方杂志》25卷19号的中文本。这几乎是目前所见这位文坛巨匠对近代中国最完整的表述和期冀,这是值得我们今天品味的理由。

三

据郭沫若到苏联访问时读到的资料,辜鸿铭还在托尔斯泰发表给他的信后两年左右,于1908年又寄给托尔斯泰两种英文著作。一为《The Universal Order of Conduct of Life—A Confucian Catechism》(郭沫若将其直译为《人生行为的一般信条——一种的孔门问答》,认为这就是中国古代典籍《中庸》),另一本是《Great Learning of Higher Education》(郭沫若直译为《更高教育的大学问》,并说:恐怕这就是古老典籍《大学》)。可见后来托尔斯泰和辜鸿铭两位人物还有过一定联系。

据其他资料我们约略可知,托尔斯泰逝世的1910年,他还于7月收到寄自中国的邮件,这就是上海出版的《The World's Chinese Student Journal》(《寰球中国学生报》)。他对于中国发生的事情感到十分兴奋,甚至表示:“假如我还年轻的话,那我一定要到中国去。”但他对中国的感想,大约在以上两封信已表露殆尽,此时的表示,只是深长的余响,表达他不胜企盼的心情罢了。

本版主要内容

- 东方与西方:两种龙形象,两种文化沈大力2018-12-14