鲁迅笔下的试管婴儿——关于鲁迅译文《造人术》

通向内心平静的最遥远旅程——访诗人奥登在维也纳远郊的故居

奥登故居外景

阁楼上奥登纪念馆内景

奥登墓碑:﹃诗人和文学家﹄

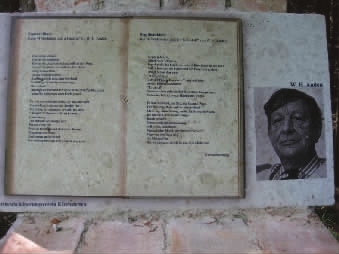

《葬礼蓝调》诗碑

在白日,从一个房舍到另一个房舍,

是通向内心平静的最遥远旅程,怀着爱的柔弱、爱的坚贞。

这是我坐上通往维也纳西南郊克切斯特滕(Kirchstetten)的慢车后,在火车行程表的空白处凭记忆记下的奥登的一节诗。“柔弱”,对,就是这个词!没有这种“爱的柔弱”,也就不可能有真正的“爱的坚贞”。

风和日丽的维也纳,是这次德国—奥地利巡回朗诵的最后一站。这个昔日的帝国之都、音乐之都,本是游览者的天堂,但我最想去看的,是英国诗人奥登晚年在维也纳远郊的旧居及墓地。同行的德国汉学家顾彬本来要和我一起去,但他临时有事,我只好独自上路了。只不过在维也纳西客站的窗口买火车票时,我一下子懵了,售票员告诉我在维也纳周边有两个位于不同方位的“Kirchstetten”:“你要去哪一个?”

我只好“跟着感觉走”了———说实话,这是我一生所经历的最大“赌注”之一。打开密密麻麻的维也纳市区地图,Kirchstetten 因为太远,也太小,不在上面,我在“琢磨再三”后,终于鼓起勇气在地图上指出一个方位,对售票员说:“就这个方向的!”

好在爱能创造奇迹!在火车上惴惴不安地坐了近一个小时后,一下火车,抬头即在路口的标牌上看到了“Auden(奥登)这个名字!在那一瞬,我差点要欢呼起来了!

不过,待问路时,我又有点慌了:奥登旧居距这个小火车站还有两三公里!一个小伙子给我讲怎样去那里,讲着讲着他干脆说:“我开车带你去吧。”瞧,我还真有运气,遇到一个奥地利的“活雷锋”了。

终于到了:这是一座处在山坡下、掩映在篱笆和树木之间的奥地利红瓦乡舍。远远看去,院门口有一个带有奥登肖像和纪念性文字的招牌。这所房子12年前已被一家维也纳人买下,男主人是一位儿科心理医师。听见有人来,他便出来迎接。他对我的到来非常高兴,说在奥地利知道奥登的人不多,这里又很偏僻难找,一年大概只有四五十个访问者。我估计有一些访问者很可能走到另一个Kirchstetten了!后来我看了有关资料,斯彭德他们当年从伦敦来参加奥登的葬礼时,就差一点找错了地方!

1957年,奥登用一笔意大利颁发的奖金买下了这栋房子。在这之前,他在意大利有一处房子,但不太满意。因为他精通德语,所以想在一个“讲德语但不是德国的地方”有一个家,是朋友帮他发现了这处奥地利乡舍。他很喜欢这座纯朴、美丽的房子和周边幽静的环境,并为能离开喧闹的纽约而高兴。这之后,他每年五月至七月在英国牛津教书,七月至十月在此度过,然后回到纽约过冬,像一只候鸟一样忠实于他内心的季节。他的日常生活也很有规律,在这里时,他每天早上6点半至9点半在阁楼上写作,然后到小火车站边上的小邮局发信,并在那里的小酒吧用早餐,回来后接着工作,下午茶后则沿着森林小径长时间散步,晚饭后喝杯马蒂尼酒,听音乐或是读书,有时候也开车出去到维也纳看歌剧。

现在,这处房子已属于新主人,阁楼上的两三间木头小房间,则辟为奥登纪念馆。主人带我沿着外置的小楼梯上去,推开门,一眼即看到阁楼尽头的墙上有一幅放大的奥登的旧照片,像是在迎接我们!它是诗人在这里的阳台上扶着栏栅远眺时被拍下的,现在,它被置于幽静阁楼的内部,仿佛是诗人———“时间的人质”(帕斯捷尔纳克语)———正从时间的深处向外眺望!

纪念馆分为两部分,里面的两间收藏有诗人的出版物以及他在这里所写的诗和文章。在这里,奥登写了许多诗篇、散文和两部歌剧(歌剧由德国音乐家亨策作曲,在德国和奥地利首演),还翻译有歌德的《意大利游记》、《诗与真》和布莱希特的《大胆妈妈》以及一些瑞典和俄国诗歌。这两间展室里布满了雕像、照片和绘画,其中还有一张奥登在抗日战场上与中国军人的合影。这使我深感亲切,并再次回想起他的《战时》十四行组诗对卞之琳、穆旦那一代中国诗人的影响。靠外的一间展室则有好几书柜奥登留下的藏书(比如弗洛伊德的著作、《叶芝与日本》等)和生活用品(咖啡壶、空马蒂尼酒瓶、用破的旅行包等)。这间阁楼靠窗的地方是诗人的写字台,上面摆放着一盏老式油灯和曾欢快奏鸣的打字机———打字机上还卷着打出一半的诗稿!

诗在人去。五月的日光从窗口透进来,勾勒出桌椅之间深邃的光影。我久久地凝视着这一切,不禁深受触动:一位伟大诗人的晚年!

中外文学史上都有一些著名的“隐者”,奥登和他们相似而又不同,他为人和善、幽默、放松,知道怎样享受生活。他同他的女管家一家人及当地的村民都相处得很好,1967年他的女管家逝世后,他还专门为她写了首诗———《关于这房子》。他在这里因车祸受伤认识了当地的一位医生,他也为他写了一首诗。在他生前,通向他家的那条路已被当地政府命名为“奥登路”,他为此深感自豪,视为殊荣,虽然他在与人通信时仍用的是命名前的老地址。

一个公开的秘密是,奥登为同性恋,他的男友是比他小很多的美国诗人切斯特·卡尔曼。卡尔曼每年都和他一起来这里共同生活好几个月。但他们之间性的关系已很淡薄,只是在一起生活和工作而已。这是一场并不对等的爱,因为卡尔曼不时还有其他男友。在这场艰难的爱中,奥登最终还是选择了包容,选择了成为“爱的更多的一个”(见奥登《爱的更多的一个》一诗)。自1963年,卡尔曼在这里度过夏天后就不和奥登一起去纽约了,而是改到雅典过冬。他在奥登逝世两年后死于雅典。

在奥登的“维也纳时期”还发生了另一件重要的事:1972年6月4日,被驱逐出苏联的布罗茨基来到维也纳。作为一个犹太人,他被苏联当局指定去以色列,但他不想。他自己的目标是美国,为此他给在克切斯特滕村的奥登打了求助电话。奥登即刻与伦敦的朋友联系,并设法在三天内为布罗茨基弄到了英国签证,然后像个“老母鸡”一样(这是奥登的朋友对此的形容),亲自带着年轻的布罗茨基来到伦敦,参加在那里举办的国际诗歌节———从此布罗茨基一下子为西方文学界所瞩目!

而奥登自己呢,在其后期,他一直保持着创作和工作的活力,声誉也不断上升。1964年,他成为呼声最高的诺贝尔文学奖候选人。但因他政治立场偏“右”,那一年的诺奖给了法国的萨特。奥登对那个奖项本身无所谓,据说他只是希望得到那笔奖金———作为一个音乐爱好者,他还指望用它来买一架管风琴呢。

也就是在他带布罗茨基到英国那一年,故国再次为他敞开了怀抱———多年来他受聘的牛津大学又额外为他提供了一套房子,要接他回家安度晚年。因此奥登在纽约度过65岁生日后便正式搬离纽约,回到英国。但是,他很快发现在牛津如同在纽约一样孤独。我看过一张奥登晚年在牛津的照片,背后正是他当年(奥登1925至1928年在牛津读书时期)作为一个崭露头角的新锐诗人居住的学生楼房———在那张照片上,他布满皱纹的脸已经成了一座纪念碑,他的眼神不无忧伤,他手中的烟灰在自己脱落……

1973年夏,奥登又回到了他的克切斯特滕村。这次人们发现,他的身体已衰老得很厉害了。该年9月28日,他应邀在维也纳文学协会做一场朗诵(现在的奥地利笔会主

席Niederle先生曾向我回忆了他在朗诵会后请奥登签名的情景,说奥登当时脸上的皱纹“像大海的波纹一样变化”!),当晚住在维也纳的一家饭店里,但第二天早上人们去叫醒他时,发现他已因心脏病猝发死在床上!

就这样,这位伟大诗人死时才66岁,他本来还可以再写一二十年啊,死神就这样突然带走了他!

参观完纪念馆,应主人的要求留下题词和签名后,我沿着旧居边侧的“诗人小路”,顺着诗人生前每天散步的林中路向前走去。我也需要平静一下自己的心情。走着走着,我发现“诗人小路”的边侧,还竖立有奥登的诗碑,其中之一便是那首在电影《四个婚礼和一个葬礼》中朗诵过的《葬礼蓝调》。人们在这里立下这首诗,不仅因为它打动了无数人的心,我想还包含了他们对写出这首哀歌的诗人的感情。总之,我在这座诗碑前久久地站住了:

拔掉电话,停下所有走动的钟,

让吠叫的狗安静,以一根带肉汁的

骨头,

也让钢琴沉默,就在抑制的鼓点中

抬出灵柩,让哀悼者前来。

让飞机在头顶上盘旋悲悼,在天空书写“他已逝去”的讣告,把黑绉纱系在公共信鸽的洁白颈项上,让交通警察戴上黑色的棉手套。

他曾是我的北,我的南,我的东和西,我的工作日和我的星期天的歇息,我的正午,我的深夜,我的谈话,我的歌;我以为爱会持久:我错了。

现在再也不需要星星了:熄灭它们,包裹起月亮,拆除太阳;泼掉大海并把树林打扫干净,因为没有什么再有任何意义。

1973年10月4日,奥登被葬于该村唯一的一个天主教小教堂的墓园内。奥登本来为英国国教徒,但因为他在这里时坚持有规律地上这座小教堂,因此得以在这里安葬。葬礼很隆重,几乎就像《葬礼蓝调》描述的那样。奥登一生的朋友、英国著名诗人斯彭德、英美使馆代表、奥地利文学界人士和当地居民都参加了葬礼。在灵柩从家里抬出之前,卡尔曼突然让停一停,他找出并播放了奥登生前常听的瓦格纳的《葬礼进行曲》,一时间,在场的朋友们都热泪盈眶。

从密林深处的“诗人小路”返回后,我去了那个小教堂。推开教堂墓园的铁栅门,左侧不远处便是奥登的墓地。墓地很简朴,只有一座十字形的青铜墓牌,上面刻有奥登的生卒年月及“诗人和文学家”的字样。(奥登逝世次年,在伦敦威斯敏斯特大教堂“诗人角”隆重举行了奥登墓碑的安放仪式。那里的墓碑上刻着的,则是奥登《悼念叶芝》的最后两句,“在他岁月的监狱里/教自由人如何赞颂”,以及“葬于克切斯特滕、下奥地利”的字样。)

因为那天教堂关闭,墓园显得更加静谧。我在那里伫立,静静地走动,最后又回到诗人墓前。我想起了奥登逝世后,布罗茨基来这里访问后写下的《哀歌》中的一句,“天空看上去就像/一张你未写过的纸”;想起了阿赫玛托娃悼念帕斯捷尔纳克的诗句,“他化为赋予生命的庄稼之穗,/或是他歌唱过的第一阵细雨”。但最终,我想起了歌德的一首抒情诗《流浪者之夜歌》(梁宗岱译):

一切的峰顶

沉静,

一切的树尖

全不见

丝儿风影。

小鸟们在林间无声。

等着罢:俄顷

你也要安静。

奥登生前一直想重新编译一本歌德的英译诗选(因为他对现有的英译本不满意),他也曾数次和朋友谈过歌德这首诗的翻译问题,认为要把它从德语完美地译成另一种语言几乎不可能。但现在,我想,在这遥远的德语的山坡下,这个讲英语的“流浪者”也得到了最终的安宁。

2013年7月追记于北京

本版主要内容

- 鲁迅笔下的试管婴儿——关于鲁迅译文《造人术》陈漱渝2018-12-14