他者的眼光:叶果夫谈莫言其人其作

洪师赐函 明信暗语

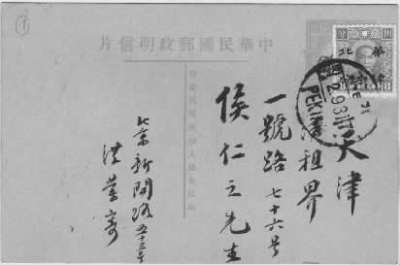

洪业致侯仁之明信片

一

在整理家中资料时,一封明信片的复印件引起了我的注意:发信人洪业,寄自北京新开路五十三号,寄至天津法租界一号路七十六号,收信人是父亲侯仁之。邮戳日期显示是民国三十一年(1942年)九月二日。在明信片另一面,是“钱牧斋钞本李义山诗 近忽寻获 可以奉还矣”等字句。洪业(煨莲)教授自1923年至1946年任职燕京大学,父亲1932年入燕大,受教于洪师门下。这份复印件引起了我的注意,不仅因为这是我收集到的洪师给父亲唯一的一张明信片,而且由于它的日期——父亲从日本陆军监狱出狱仅两月余,而洪师也是三个多月前才开释的,因此我相信,洪师定是有要事急于相告,然而停留在字面上的内容我却不解其意。

事过几年,不久前在整理母亲存留的一包包旧信时,猛然看到了洪师毛笔手书的这封明信片原件,真是喜出望外。明信片保存完好,墨迹依然清晰。与它夹在一起的两页抄件是母亲手迹,细读之后,确认所抄是1991年末至1992年初父亲与美国著名华人社会活动家、收藏家翁万戈先生的通信,这时我心中关于明信片的疑问才终于解开了。

当年正在美国讲学的父亲,为避开人们为他祝寿的活动(时年八十岁),而到东北部新罕布什尔州我所在的Dartmouth College暂住。翁先生在临郡构室山林聚其所好,约请父亲登临寓所。两人再次相见,畅谈甚欢。拜访之后,父亲曾致信感谢翁先生(写于1991年12月20日)。母亲的手抄则是随后的两封(1992年1月4日翁先生来信和1月11日父亲的回信),三封信皆谈到1942年至1945年间父亲屡得洪师煨莲的手书赐函,也包括这封明信片在内。这样我也就理解了为什么母亲细心地把前后相隔五十年的信件集在一起了。

在1992年1月11日父亲致翁先生信中,就明信片中的“钱钞”“义山”有这样的话:“煨莲师‘明信片’中有关钱牧斋钞本李义山诗集一事,此话实系隐语,暗示北京友人仗义筹集现金,以接济1941年12月珍珠港事件后遭日寇逮捕又被缓刑出狱的燕大同仁。当时煨莲师在北京,我则寄居天津岳父家。煨莲师用一‘明信片’寄我,暗示友人义助之分配我者,暂存他处,即所谓‘钱钞’‘义山’之诗者也。其他来信一向由北京琉璃厂书商郭纪森便中传递,不曾邮寄。此‘明信片’例外付邮,既不见疑于敌伪,又便于及时早有所知,此正吾师用心处也。”

师生默契,以明信传暗语。父亲的“解读”带我回到七十多年前的往事中。

二

1941年12月珍珠港事变后,燕京大学遭日本侵略军查封,燕大师生二十余人被逮捕,后来其中教职员十一人被关进日本陆军监狱,洪师和父亲也在内。十一人中父亲为晚辈,年纪最轻。翌年5月,日寇碍于洪业是国际上知名的学者,又没有担任学校行政职务,无法加罪,不得不提前开释。父亲因协助学生离校参加抗日,被日寇军事法庭判处有期徒刑一年、缓刑三年,取保开释,是燕大最后被判刑的六人之一。6月18日父亲出狱后连夜赶回天津,在法租界一号路七十六号岳父母家中,见到母亲和出生在外祖父母家的我。

出了牢房,面对的是别样凶险。移居北平城内的洪师观察着敌伪动向,在寄出这张明信片后不久,对父亲的处境依然放心不下,又委托琉璃厂旧书店的友人郭纪森专程到天津向父亲当面传达:一是北京伪政权的一个头子,向燕大出狱的人分别赠送老玉米以济粮荒,洪师已替父亲坚决拒绝,并嘱咐绝不能接受敌伪的任何东西;二是敌伪计划在中山公园内开办一个研究机构,以罗致人才为名,拖人“下水”,燕大出狱的人已在被考虑之中,如果找上门,一定坚决拒绝。果然如洪师所料,不久有一个也曾被日本宪兵短期拘押的燕大职员来到天津,企图当面劝说父亲去某研究机构任职,遭到父亲严词拒绝。

虽然消息阻隔,父亲被捕入狱的消息还是传到了大后方。同是父亲恩师的燕京大学历史系顾颉刚教授在卢沟桥事变后,为逃避日伪迫害离开北平南下。父亲唯一的胞弟侯硕之在清华大学电机系读书时,时常随仁之参加燕大历史系的活动,也受益于洪师、顾师教导。1937年清华毕业后,硕之经上海到云南、四川,徘徊中寻找科学报国门路,曾给顾师带去父亲的消息。顾师1942年6月8日的日记有这样的记录:

得自明信,悉侯硕之到崇义桥访我,告得其嫂张玮瑛信,仁之在津被敌人捕去。仁之年来在燕大颇作秘密工作,凡燕大学生南行至自由中国者多出彼介绍,以北平间谍之多,早在日寇欲得而甘心之列。今兹恐无生理。……

依此,顾师和硕之已经得知仁之被捕的消息,甚至做了他不能生还的准备。而被囚狱中的父亲那时更是想着:假如日本鬼子杀死了我,我的弟弟知道了,一定会为我复仇。大约就是在这之后不久,硕之动身从四川辗转北上,那时他是否得知仁之出狱的消息已无从知悉。11月20日,侯硕之从陕西歧山整日步行到凤翔,雇来一名挑夫挑着书箱随行。在投宿凤翔师范的夜间,他竟被一群凶手捉住,吊在树上活活打死。父亲在证实了这个凶报之后,日不能食,夜不能眠,反复幻想弟弟被害的情状,悲痛欲绝,不能自已。幸得洪师关怀,启发他继承硕之科普写作的志向,父亲才终于战胜了迁延月余的慢性自杀,振作起来重获生活勇气。硕之被害一年后,我的七十多岁高龄的祖父饿死于敌伪统治下的故乡,服刑期间的父亲没有迁居旅行自由,竟不能奔丧。

三

赖以洪师的关爱培育,父亲不敢虚度时光,坚持自己的研究方向,重新执笔,1943年4月18日写成了酝酿己久却因被捕入狱而中断的专题论文《北平金水河考》。其后为探讨天津史地,他又就地考察研究,完成了《天津史表长编》和《天津聚落之起源》。每篇文稿完成后他即抄写一份,借郭纪森先生来往平津收售图书之便代为传递。托郭先生代为呈送洪师审订的《北平金水河考》很快就得到了答复:

《北平金水河考》已匆匆读过一遍,得见创获累累,胸中为之一快,一年有半以来,此为第一次见猎心喜也。中间有尚宜斟酌者若干点,得暇当细为签出,下次相见时,可就而讨论之。

这样的评语,对父亲是极大的鼓舞。果然再见面时,洪师将逐条加批后的原稿,一一指点,并在封面上写下了如下的评语:

此文佳处,在能疏别元时金水河与通惠河之异同,大快人心。然其于金水之上流是否全无痕迹可寻?其于元前之沿革,是否全无载籍可征?似尚未宜遽断。宜再考察数年,如诚果不可得,然后发表之可也。

当时洪师还就“宜再考察数年”这一句说道:还是等到打败日寇之后再发表吧。经洪师指点后,父亲修改定稿,又遵师之命安心等待抗日战争胜利的到来。这样一直等到日本战败投降、燕京大学复校后,该文刊登在复校后的第一期《燕京学报》第30期(1946年6月)。去完稿之日,正好三年。

《天津史表长编草例》完稿之后,洪师批阅:

《天津史表长编草例》甚佳,谨奉还。窃谓天津史之重要,其在近代尤当注重外交一项,故凡西文史料,最宜重视者也。近闻有天津编志之议,当局或欲借题以沾润寒士,吾弟此编正可为修志之用。然当今尚宜秘之,非干禄之时也。又所闻不知是否属实,故亦请暂勿告人。

———宁可“秘藏”以待来时,洪师和父亲渴望着抗战胜利和祖国复兴的来临。

《天津聚落之起源》一文也是等到1945年秋天,由天津工商学院作为“特刊”出版。父亲为此曾求序于洪师,竟得一封长信回复,详细说明他从不为人作序的原因,对父亲当然也不能例外。

1944年11月2日不眠之夜,父亲习诗一首:

乱世怀业师及诸同窗

十年灯火继薪传,

学有家风心自然。

敢道施施曾入室,

也能兢兢自临渊。

彽徊蓟北春风暖,

惆怅津南旧雨天。

太息残园瓦砾里,

师门桃李幸都全。

1945年12月8日,《燕大双周刊》刊登洪业教授据狱中亲眼目睹,为燕大最后被判刑的六人(张东荪、陈其田、蔡一谔、林嘉通、赵紫宸、侯仁之)赋《六君子歌》一首,洪师并以煨莲的谐音“为怜”署名,亲笔书予父亲。父亲悉心珍藏《六君子歌》和洪师手书数封五十年,虽历经浩劫,幸未遗失,已一并捐赠北京大学图书馆。

从1942年遁迹津门到1945年抗战胜利的三年,父亲历经磨难,得洪师屡屡亲笔赐教,如获至宝。正是有赖于心灵深处所受到的恩师教导,父亲经受住一次次的考验,得以自告无憾此生。父亲曾这样回忆道:

在敌伪统治下的艰苦岁月中,师生分居平津,难于朝夕趋谒,使我完全丧失如在校期间亲炙教益的机会。幸而赖有友好代为传递音信,却又使我享有意外的收获。三年之间屡得煨莲师赐函,情真意殷,谆谆诲我以为人治学之道。(《〈洪业传〉读后题记》,《燕京学报·新二期》)

1989年的夏天,父亲闭门不出倾心撰文,以“彰吾师之德行、谢吾师培育之恩”。在《从日寇监狱到人间炼狱》一文里,他写下了这样一段话:

我的老师洪业(煨莲)教授永远安息了。他的教泽源远流长,我之从学,深受其惠。今年炎夏得暇,因为之记,信笔写来,已逾万言,而涌现脑际的往事,仍然源源不绝。希望有生之年,还有机会,写为续记,或可有益于来者。

在写下这段话的二十四年之后,父亲追随恩师们而去,写为续记再不可能。世之为人师者传业授道,遗教在人。“明信传暗语”只是源源不绝往事中的一件,记在这里,或许仍可有益于在当今学术浮躁中的我们。

本版主要内容

- 他者的眼光:叶果夫谈莫言其人其作王树福2018-12-14