逝者难如斯——纪念费孝通先生逝世十周年

逝者难如斯——纪念费孝通先生逝世十周年

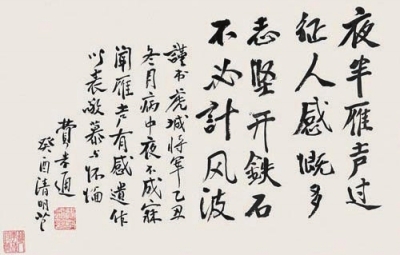

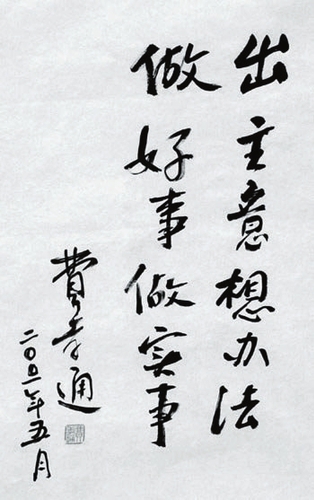

费孝通手迹

费孝通在魁阁

费孝通在贵州少数民族地区

费孝通考察湖南吉首少数民族民间织锦手工艺品生产

这年的夏天出奇地热。很多书都放在一边,看着书名,不肯去翻。倒是已经有些泛黄的《逝者如斯》这本书,虽然摆在了书架上最为不显眼的地方,却为我所一眼看到,视线就不肯离开。之前从旧书店里将这本费孝通先生的杂文集买回来之后,本来搁在案头想着马上阅读的,但事情一耽搁,就忘记了,不知什么时候被收回到书架上去了。

此时望着这本书,琢磨着这个书名,心里就想在这样的一个无处可逃的伏天里,读读先生的这些顺畅的文字,也许是件很愉快的事情。何不以文消夏?有了这个念头,便倒很是激动起来,马上从书架上抽出此书,一页页地读去。这些文字对我而言,实际并不陌生,不仅在先生生前我做学生的时候就独自阅读过,后来不做学生做老师还是独自地阅读,未曾停止。且在先生2005年春天以95岁高龄离世之后,我也从北大换去另外一所学校做老师,那时不是一个人而是带着学生们一起去读,读先生的《费孝通文集》里所收录的所有十六卷的文字,逐字去读,这一读就是五年。那一年,也就是费孝通百年诞辰之时,我和学生们一起把这几十万字的读书笔记编辑在一起,名之为《费孝通与乡土社会研究》出版,在我看来这应该算是学生们向老师交的一份迟到的答卷。而明年(2015年)将是先生逝世十周年的纪念,答应给商务印书馆写的《费孝通年谱长编》也在和学生们一起夜以继日地编辑着。

即便有如上的一些纪念文字出版,也有过许多对先生不同版本文字的阅读,但不知怎么的,心里总还会惦记着《逝者如斯》这本书。以前大约只是在我曾经学习和工作过的北大社会学人类学研究所的有关费先生著作的展示柜里见到过此书,另外记得在某个图书馆里也翻阅过,彼时自己的藏书目录里没有此书。前些日子在一家旧书店翻来翻去偶遇此书,便毫不犹豫地买下来,准备着再找机会阅读。这也许就是我和这本书的缘分吧。我曾经给读社会学专业的新生当过指导老师,可惜没有想起这本书,如果再有新生找我,我一定是会推荐这本书作为社会学乃至一般社会科学的首选参考书的。

这本书对我来说确实并不陌生,里面收录的文章多多少少也都阅读过。但记得印象最深的是先生在书的后记里所写到的,那就是可以将此书当成是他的人生传记的一个“副本”。那“正本”是什么呢?借助重读《史记》,他告诉了我们一个答案,即“时隔半个多世纪再重读《史记》,才悟到它的‘正本’就是这‘生生不息,难言止境,永不落幕的人生’”。如果是这样,我想,要理解费先生的学术思想,在没有他自己专门撰写的首尾连贯的传记或那个正本存在的前提下,熟读这个传记的副本倒是一个不错的选择。也许,字里行间,会读出另一种味道的费孝通。

人就是这样,观念一旦出现了,如果再加上条件允许,总会是有一种强迫实现的愿望萦绕在心头的。这大热的三伏天里,又赶上正是暑假之中,手机电话的铃声也不再随时响起,填各种表格的恐惧也消失得一干二净,而找你的人也似乎一下子都不知道去哪里度假避暑了,这样绝好的清净,索性抱起书本啃读。坐着读,卧着读,白天读,晚上读,一两天的功夫,总算是从头到尾地把书读完了。但读过之后,猛然却有一种沉重的忧郁感浮现出来。再一寻思,产生这种忧郁感的原因可能是来自于先生的文字,同时,我感觉到这些写在至少二十几年前的文字却又是那样直接地和今日世界的现实联系在了一起。我有时掩卷而瞎想:这么清晰的文字,正对着今天的世界现实,如何不说是一种预言家预言呢?看来逝者并非如斯,逝者也难于如斯,更多的深意需要后来的人慢慢地解读。

二

在《逝者如斯——费孝通杂文选集》这本书中,由费先生亲自编在一起的这些文字,大部分都是他四处行走,随手写来的回忆、游记,乃至于对各类书籍的出版过程前因后果的记录,其中有他自己的,也有记述别人的。我实在觉得,先生说这本书是他人生传记的一个副本,说得一点都没有错。有什么样的传记会比这些文字更为绘声绘色的呢?在他的字里行间,没有一处凝滞而不顺畅的笔触,但在顺畅的表述之下,你仍能感受得到那一代人或者那两代人在人生的命运起伏之中所遭遇到的理想和现实之间的巨大张力。费先生乐于用许多的笔墨去记录下来的这些人和事、山和水以及相应的文字与书籍,无一不是在表露着这样一种张力对其精神和肉体的撕扯,一直到他生命的最后一刻。

毫无疑问,这些文字都可以看成是这种撕扯的一种知识分子或学者式的表达。他文章里所写下的每一个人物,似乎又都是像在照着镜子写自己,他所记录下来的每一处的风景,一山一水,一草一木,又都像是在为自己并不能完全平静下来的心灵找到一个可以因此而得以舒缓的放纵空间。只有在这不断地行行重行行的心与物的触碰之中,曾经受到创伤的心灵才能得到些许的抚慰,而在不断的回忆之中,似乎一些看起来不太合理的过去,都有了一种合理的解释,并因此而得到一种宽慰。他不断地回忆到清华大学这所学校以及那里的老师和同学,他曾经在这里跟随战火纷飞之时从俄国苏维埃治下逃来清华教书的人类学家史禄国。对于这位严格的老师,他崇敬有加,一直到费先生晚年,他都一直在通过各种形式的回忆去理解这位真正有学问老师的那份精深学问的真意。另外还有潘光旦、曾昭抡、汤佩松这些性格迥异的清华人,尤其是潘光旦,这位穷其一生倡导优生学的社会学家,是费先生由衷敬佩的一位老师,那份潘先生译述达尔文《人类的由来》时会意的神态,非要有长时间的相互接触和理解,否则,无论如何都是无法用笔来描记下来的。潘先生的那份做事的热情,那份对待残酷逆境的豁达,那份对待学问少有的坚持和追求,若是没有费先生这支可以生花的妙笔,那后来的人又有几个可以知晓这位当世高人的行迹呢?至少社会学史家缺了一份可信的素材。

此外,费先生还写到了与清华只有一墙之隔的北大。那可不是一般意义上的北大,而是在费先生最初读书的燕京大学旧址上建立起来的,或者说后来在1952年两校被迫合并在一起之后的那个北大。很奇怪的是,这么多年过去了,到北大校园参观的游人,被北大的学生导游引领着参观现在的北大校园,必然要去的地方还是费先生笔下常常提起来的燕南园、未名湖、博雅塔,要知道这些可都属于老的燕京大学建校之初便有的校园景观。司徒雷登确实是离开了,但这旧的景观却实实在在地留下了,人们并未因为世事的沧桑变化而忘记了它们。只要看看暑假北大校园里游人如织的场面,这一点也就不证自明了。这倒使我有一种难以名状的感受,总觉得有些东西被强行改变了,人们却仍旧愿意记住其没有被改变之前的样子;而有些东西或许并没有什么改变,但人们却不一定能够或者愿意将其记忆起来。这就是人的记忆的复杂之处,不是我们想当然的想法能够说清楚的。

费先生在自己的文字里也不断地提到已经逝去了的燕京大学,因此称自己是一只“旧燕”。他跟北大的关系是那样的不离不弃,他不断地回到北大,做了很多的事情。他曾在20世纪80年代初来到北大做兼任教授,后来还带学生,干脆去掉了兼任两字,虽然人事关系不在北大,却成了一名正式的北大教授,为此而成立了社会学所,后来又更名为社会学人类学研究所。这是一个在北京大学里有着独立身份的研究所,从硕士到博士后,人才培养可谓是高端和完备。但对于这些旁人所谓功绩,费先生似乎都不大去提,倒是津津乐道于自己恍如一只旧燕归来,落在了今天是北大而过去是燕大的校园里。我阅读到此,感觉费先生用的这一个“旧”字极为巧妙,一个“旧”字道出了在其再次归来时的那份激动与酸楚。因为所有的一切都已经物是人非了,而这跟他提笔写第四次访问英国,在他的母校伦敦政经学院(LSE),看到那个他曾经吃过饭的小餐馆依旧存在时的那份喜悦之情形成了明显的对照。他甚至还饶有兴味地将自己的这篇游记定名为《英伦曲》,那份畅快,在他的笔下是完全可以读出来的:“甚至我走进母校LSE的校门时,门右那个当我在学校时常去用餐的小店,门面如旧,令人惊喜。”不言而喻,这份轻松舒畅的笔触,跟他写《旧燕归来》一文判若两样。在那篇文章的最后,他走在了未名湖畔,由此所激荡起来的也只能是一种对于现在的北大即过去的燕大旧地难以释怀的责任之心。那一段文字不妨也可以照抄在这里,算是一种佐证:“北大即包括了早年的燕京,当年抚育我的就是它,我没离开它给我的教导,晚年还是回到了它的怀抱。人生最大的安慰还不是早年想做的事能亲身见到它的实现么?北大,我感谢你。”

三

这一新一旧之间,这一远一近之间,这一喜一忧之间,看出了费先生人生追求的那份真挚的情感,文字虽曲,含义隽永,真正读懂这些文字的人,谁能不理解一个有着完整的西方人类学学术训练的学者在面对现实世界起伏不定的羁绊所产生的那份苦痛呢?如果没有了这样的一份人生经历的对比,文化存在的土壤又在哪里呢?我们留存那些旧物,何曾不是让人们的记忆有一种面壁而思的唤醒?这倒猛然让我走神想到了文化保护的问题。我们今天也有很多人喜欢谈文化保护,似乎谁要不谈文化保护,谁就不是真正有社会责任感的人一样,但结果落入了一种发展的圈套:似乎不谈还好,这一谈,特别是由上而下的一大谈,本来还可以做苟延残喘的,或许在新的文化转型的大潮里,几经冲刷,脱胎换骨,可能还会焕发出一种有生机的文化出来,却因此而成了僵化的文化遗存,就像染了僵尸病毒一样,动弹不得,一遇到社会存在的条件恶化和稍有变异,文化的消失就变成是不言而喻的事情了。文化看来很是不服管教,你专门拿出人力、物力去保护它,它便偏不领情,专往短路上去寻。倒是没人专门去理会它,却各自过着自己舒坦也好、紧巴也好的日子,文化这东西倒是郁郁葱葱地发展出来了。有谁听说过,通过搞运动的方式可以把文化这个精灵唤醒起来的呢?

费先生说自己的很多东西都属于无心插柳而得,这可不是一句空话,更不是一句随便出口的客套话。我总以为费先生在人生的某个时候有了一种彻悟,顿悟到了很多东西如果你太在意了,反倒是一无所获,所以文章便是随手写来,不求最终的结果,但倒是留给了我们真正可读的精神食粮。而这也许就是一种生活世界里的辩证法吧。

费先生到了晚年,是在用他的那一支到老都不曾凝滞的笔书写下那些已经逝去的过去,在这逝去的过去中,却包含着他全部的记忆,既有欢乐也有痛苦,而且痛苦肯定是永久也无法忘却的。他曾在海口拜谒海瑞之墓,那不是一般仪式意义上的拜谒,而是对一个非同寻常的时代的控诉以及对他的挚友吴晗的无尽的追忆。对于熬过此劫,存活下来,仍保有一种正常人的记忆并肯动笔记录下这份拜谒的人,其间所激发起来的如何不是一种让人心酸的浮想联翩呢?而面对人世间的诸多变化——真可谓是天翻地覆,这又如何不会令老人家想到“氛尽谒祠墓,呜咽听晚涛”呢?而在逝者的墓前,又有什么不可以是“蛮荒成天府,视今怨应消”的呢?

有关记忆的心理学和社会学早就告诉我们,回忆总含有着不尽的重构成分,这种重构可能不大经得起考据家的辨伪存真,但即便是这样,历史仍旧是代替不了活着的人对于过去的谜一般的想象和憧憬。西洋镜和《镜花缘》大概都是费先生幼年最喜欢看的东西,前者写实,后者虚构,但是不妨碍儿童的成长,各有各的趣味和真意。老来想起这些,依旧为先生所乐道,足见其魅力所在。曾经写过费孝通传记的那位美国史家,在费先生看来,大约是不太懂这份中国文化里的虚实变化的妙趣,对方曾经在美国本土追着费先生去订正一件件的史实,却都被费先生雾里看花一般的“人看人看我”这一句妙语巧妙地拨弄开了,谁的境界更高,已经是不言自明了。费先生对费正清这位美国学界中国史的权威承认,写他传记的那个人是一个够资格的历史学家,其他的他也就不再多说了。

我们如果熟悉并阅读过美国的中国史研究的著述,也总有类似费先生的感受涌现出来,大约历史学的处理资料的能力和资格是够了,背后根本上还是一种科学的考据精神在做支撑,但是更深一层的灵性,即陈寅恪先生所说的可以带来我们神游冥想的东西又在哪里呢?那肯定不是经过几年甚至几十年的训练就能够深入浅出地说出来的。这也就是文化存在的魅力,你在其中,虽然感受不到文化的存在,但它却可以融化入于你的心灵之中。而不在其中,虽有清晰的观察,亦不能从一种文化意境的维度上对发生的事情有真正的了悟。也许,在虚实之间,人生也不过是此中的一个过客,谁大概也难逃此一评价。似乎想写的话有很多,但暑假里清净读书的日子宝贵,姑且也只能先停在这里了。顺手续貂而写了一首感怀之诗,也一并附在这里,韵脚虽有不和,却是自己心境的直白:

逝者如斯谁思过,报国之心两代人。

穷途末路泪如雨,生离死别老不移。

插柳无心四处行,浮云过后两相宜。

莫问此生多壮志,路行脚下待后人。

2014年8月3日夜初稿

2015年4月8日改定

本版主要内容

- 逝者难如斯——纪念费孝通先生逝世十周年赵旭东2018-12-14