大抵心安即是家(Ubi bene, ibi patria)——祝贺顾彬教授七十华诞

大抵心安即是家(Ubi bene, ibi patria)——祝贺顾彬教授七十华诞

《二十世纪中国文学史》书影

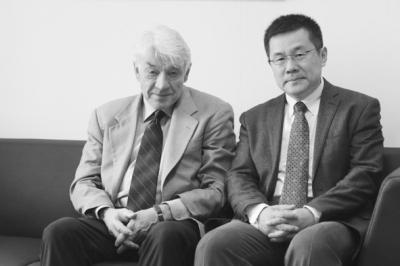

顾彬与本文作者的合影

顾彬

2011年2月,顾彬(WolfgangKubin)教授从波恩大学汉学系荣休,离开他担任了四分之一个世纪的教授位子,同年9月来到北京外国语大学任教,与北外签了5年的协议。王维(699或701—761)在《酬张少府》诗中写道:“晚年唯好静,万事不关心。”一生劳顿的诗人,晚年已不再挂心于万端世事,开始追求宁静平淡的生活了。而荣休后的顾彬却又重新开始新的积极生活(Vitaactiva),杖乡之年来到北外,继续他的教育事业。这常常让我感动不已,如若借用顾彬喜爱的唐代诗人杜牧(803—约852)的诗句,我会选脍炙人口的一句:霜叶红于二月花。如今顾彬在中国拥有比在波恩更多的弟子。

诗人顾彬

作为诗人的顾彬在另一位德国诗人萨托里乌斯(JoachimSarito⁃rius,1946—)的眼中是怎样的形象?“他的面孔流露出青年人的坦诚并爬满了疲倦的明显的皱纹,这张脸彰显了他的秉性:一位个人主义者、严肃的学者、工作狂和文学的仆人。”忧郁的性格好像是很多人对顾彬的共同评价。张洁对柏林时期的顾彬写道:“在西柏林的时候,我们常和沃尔夫冈·库宾先生开玩笑。他很少笑,面上总含苦味,就是笑起来,也不过是兑了点水而已,苦仍苦的。他解释说:‘内向和忧郁,是奥地利的风格。’”顾彬有一半的维也纳血统,他将自己忧郁的性格归于古老的奥匈帝国首都的传统。

顾彬至今已经出版了好几部诗集。在汉学研究方面,顾彬是一位冷静的研究者,而一旦进入诗歌的创作或吟诵,他马上变成了恢弘旷达的歌者:Genusirritabilevatum(诗人的敏感性)。我一直以为,诗歌代表着青春的激情,似乎是对生命某一时刻的孤注一掷。有一年夏天我们见面的时候,他告诉我,很多他同辈的学者都已经过世了,而他由于每天骑单车,每周踢足球,又时常爬山,依然保持着健康的体魄。我想他不仅仅有一个强壮的身体,更有鹤发童颜的精神,这也是他诗性的源泉。

2010年8月顾彬的第一部中文诗集出版,这是在世的当代德国诗人的首部中文译本。顾彬谦虚地说他根本不配有这样的殊荣,然作为第一位被译成中文的诗人,看得出他其实异常兴奋。中文版诗集是从顾彬近年来出版的三部诗集(《新离骚(旧绝望之新歌)》《影舞者》以及《愚人塔》)选编而成。萨托里乌斯对顾彬的《新离骚》有如下的评论:

从诗集中我们窥见了一位沉思的、忧郁的诗人,他有准确的判断力和精简到极其简约的才华;我们窥见了一位从不进行道德说教的道德哲学家,他奉献给我们的是硬性组合的、严肃而艰涩的诗歌,他对待读者比较苛刻,但是也期待读者有所反应和进行研究。……历史意识、理性塑造和语言与现实世界的严肃交流构成了一个三和弦,该三和弦赋予顾彬的诗歌以丰富的意蕴并且能引发读者多方面的联想。

我想这是对顾彬诗歌的精到评价。

北岛认为,顾彬的诗“简短而节制,富于哲理”,我也觉得在顾彬的诗中浓缩了丰富的人生体悟,他善于用简约之笔墨勾勒出他对人生的态度。

顾彬翻译出版了很多中国当代诗人的诗作,最多的三位诗人是北岛、梁秉钧和杨炼,他们之间的关系已经远远超过了作者和译者。同样作为诗人,他们可谓心性相投:都喜爱美食、美酒,同时作为世间的流亡者在世界各地漫游,在任何地方都有陌生感……正因为此,他与很多中国诗人惺惺相惜。2010年3月8日诗人张枣去世后,顾彬为他写了《最后的歌吟已远逝——祭张枣(1962—2010)》的悼念文章,他认为这位年轻早逝的诗人“在其为人类创作的为数不多的遗产中留下了不朽的诗行。对于这位中国诗人,我们被诸如‘椅子坐进冬天……’这样的诗句感动,而且刻骨铭心。”让顾彬稍感欣慰的是,张枣最终葬在了图宾根:“图宾根是如此美丽,是一个死亡的好归宿。既然他如此紧密地与荷尔德林之路相连,它是唯一适合于的他的适宜的栖息的地方。”“在五针松下/摆渡人与诗人/何其绝望的一对。”顾彬诗歌的主题大都是跟死亡、坟墓、故乡、异域、忧郁等有关,萨托里乌斯认为:“诗人顾彬要以一种压抑的、不完美的美学来适应这个日益空虚的世界。他要用各种暗示、用意象与历史的关联来寻求平衡,以使我们重新熟悉我们之间的平衡。”

文学史研究

近年来,顾彬主持的十卷本《中国文学史》受到了德语世界的关注,而主持编写这部巨著的甘苦,可能只有他自己知晓。顾彬之所以要组织编写一套中国文学史,是因为在德语世界还没有这么一套完整的中国文学史。顾彬并不希望以百科全书的方式罗列文学史家们的生平和著作,编写一部实用的工具书,他是要走到具体作品的分析中去,并以此展示中国文学的独特审美价值。举例来讲,他对杜博妮(BonnieMcDougall)和雷金庆(KamLouie)所编著的《二十世纪中国文学史》(TheLiteratureofChinaintheTwentiethCentury,HongKong: HongKongUniver⁃sityPress,1997)就甚为不满。他接受了陶德文(Ralf Trauzettel,1930—)教授的观点,即便对令他反感的作品也同样进行了批判性研究。因此,他组织的这套文学史,是凸显了个人的文学史和方法论的文学史。

以《二十世纪中国文学史》为例,顾彬的优势在于,他熟悉欧洲近现代的文学,因此他能将二十世纪的中国文学能放到世界文学的大背景下来考察。斯洛伐克的汉学家高利克(MariánGálik,1933—)说过:“二十世纪中国文学如果脱离了西方语境就无法被理解。”顾彬所揭示出的中国现代文学,无论是在创作还是在批评观念上,都自觉接受了西方的影响,并对这些影响进行了创造性的转化。顾彬自己认为,这部充满个性的文学史的写作是将以下三个视角有机地结合在了一起:第一,站在宗教末世论的角度,将二十世纪中国文学理解为一种世俗化的救赎承诺;第二,将作家个体与国家、民族问题联系起来;第三,把中国作家置于知识分子的层面进行分析。此外,他在这部文学史中,也尝试着将与中国文学相关的一些问题,如革命的问题、五四运动、乌托邦的问题等,重又从欧洲的立场来予以理解、阐释。

2004年夏天我从波恩回国之后,开始组织翻译出版这套丛书。一直到2008年中,第一批的三本才由华东师范大学出版社正式出版。同年11月我们在北京外国语大学举办了“汉学与国学的互动——以顾彬《中国文学史》为中心”的国际学术研讨会,邀请了顾彬、国内外的中国文学史专家以及三卷的译者,进行了坦诚且深入的讨论。这套文学史的中译本影响甚广,除了东亚和东南亚的汉字文化圈之外,也影响到了西方一些非德语国家的汉学家,因为这些国家的汉学家们,很少能读懂除了母语、英语和汉语外的其他文字。2009年6月我去波恩开会的时候,顾彬告诉我说,当年4月耶鲁大学东亚学系也为他召开了《二十世纪中国文学史》的研讨会。由于美国汉学界很少能有人能读懂德文的著作,这个中译本成了他们研讨的基础。顾彬很看重他著作的中译本,那次在波恩开会的时候,他在开幕式上说:

我们这些汉学家在国内基本上处于边缘地位,正是由于我们著作的中译本,才使得我们在中国拥有了比在德国更多的读者。在某种程度上可以说,我们的书在改变着中国。而这是我们在几年前从来不敢想的事情。

实际上,正是中国文学这一共同研究的对象使得中西方思想的相互解释、相互批判成为可能。因此,萨托里乌斯说:“顾彬是一位有家可归的流亡者,无论在波恩、北京、耶路撒冷或维珀斯多夫,他都有一种流亡者的陌生感……”我想,正是这种陌生感,能够使得双方能够从一个崭新的视角来审视自己的文化。

翻译与创作

作为汉学家的顾彬,非常重要的工作之一是翻译。自上世纪90年代起,他翻译了百余部的中国散文、诗歌、小说,从古代到现当代,均尝试过。除了早年的试笔之作德文版《毛泽东文选》(Mao Ze⁃dongTexte,1978)之外,还翻译过《鲁迅文集》(WerkeinsechsBänden,1994),北岛、杨炼、粱秉钧(也斯)、欧阳江河等的诗歌。这些作品经由他的翻译介绍给了德语读者,使得中国文学享誉德语世界。自2011年起,顾彬开始撰写、翻译十卷本的中国古代典籍,其中《论语》《老子》《孟子》《庄子》《大学》《中庸》《荀子》已先后在德国出版,并获得了多方好评。他的译作数量之大,仅目录就有十多页,是其他汉学家难以望其项背的。由于在学术翻译上的突出成就,2013年他获得德意志语言和文学科学院 (Deutsche Akademie fürSprache undDichtung)颁发的约翰·海因里希·沃斯奖(Jo⁃hann-Heinrich-Voß-Preis fürÜbersetzung),该奖项是德国最高荣誉的翻译大奖,一般授予“在翻译领域做出杰出成就”的翻译家。

顾彬1985—1995年间在波恩大学东方语言学院(SeminarfürOrientalischeSprachen)的中文系任教授,从事翻译(德汉/汉德)的教学和实践工作。之后他接替陶德文担任波恩大学汉学系的主任教授一职,同样在做着德中两种文化间的翻译工作。1999/2000年冬季学期,他在波恩大学开设了“翻译的艺术与手艺”(KunstundHand⁃werkderÜbersetzung)的讲座课,记得是在波恩大学主楼的13大教室,听讲的人并不多。这是对他的翻译实践进行理论化探讨的讲座,后来顾彬将这些讲座的内容结集成了《影之声》(DieStimmedesSchattens,2001)予以出版。

顾彬承认,以前他不愿意别人把他看作译者,因为这是件出力不讨好的事情,基本上得不到别人的重视。在作为学者和作家的同时,实际上他一直在做翻译的工作,翻译了很多依然在世的中国文学家的作品,同时也为德国的文化机构德中之间的交流做口译,因此不论从哪个方面来讲顾彬都实实在在是一个译者。

由于顾彬自己是译者,他对很多以往译本的批评显得异常慎重。记得我在硕士考试的时候,古代汉语考的是《孟子》的德文翻译。在准备的时候,我使用了卫礼贤(RichardWilhelm,1873—1930)1916年的译本[MongDsi(MongKo),1916]。在研读的过程中,我发现卫礼贤翻译的一些孟子的概念不准确,还发现了错译、漏译的部分。当我带着发现的喜悦去跟顾彬讨论的时候,他很冷静地告诉我,应当注意两个方面的情况:一是新的“重印”版本实际上删去了原书中很多的注释;二是卫礼贤的译本出版至今已经快一百年了,一次大战前后的德文跟今天的有很大的区别,当时很多的词汇都有基督教的色彩。而这些都是需要用心去体会的。后来我读章学诚(1738—1801)的“不知古人之世,不可妄论古人之文辞也;知其世矣,不知古人之身处,亦不可以遽论其文也”时,觉得顾彬的说法是有其道理的,尽管卫礼贤并不是什么古人,但他的时代毕竟跟我们相隔近一个世纪。

语言与写作

顾彬很重视外语的学习,他曾学过9年的拉丁文,6年的古希腊文,5年的英文,2年的法文,而中文他则学了半辈子。他自己承认:学外语帮助我们从另外一个语言体系来看德语的特点。作为学者、译者、作家,特别是诗人的顾彬,对语言的要求几乎是苛刻的。

近年来顾彬多次对中国当代作家不懂外语提出了批评,之后导致很多中国学者的抵制:他们提出李白不懂外语也能写出世界一流的诗歌的命题,同时也在质疑顾彬的中文程度。顾彬真的想在语言上攻击中国作家吗?实际上,外语同样是他阐释学中理解的一种方式:“限定一个人的世界的,是语言。以一种外国语来思考,意味着打开了通往另一个世界的门,从而发现我们的见识还不够。”有中国学者更近一步认为,外语能力问题“不仅仅关乎语言,实际上是观看角度与生命体验的差异性问题”。也就是说,外语能力是与“他者”的视角紧密相连的。

顾彬认为,作为一位作家真正应该负责的是语言,因为语言绝不仅仅是我们所认为的表达思想的工具而已。对此顾彬指出:“我对中国当代文学的批评,经常没有被理解成我原来的意思:这个批评同时也是一种对中国当代语言的批评。因为不少中国人认为语言只是一种用来表达内容的工具。但是语言不能像纸包裹面包一样包裹内容,语言本身就是内容。”在这一点上,顾彬与奥地利作家卡尔·克劳斯(KarlKlaus)的观点类似,他们同样批评用德语写作的政治家、文学家以及新闻记者,谴责他们把语言作为手段,而不是将其看作目的,写作是为语言服务的。克劳斯认为,语言不是将现成的观点送到人们面前的手段,而是思考的媒介,因此需要加以批判地审视。另一位奥地利诗人埃里希·傅立特(ErichFried)相信语言的魔力,深切地感到人们如何依赖语言,同时语言的力量如何左右着我们的生活,被滥用了的语言如何把世界掩盖起来。顾彬更是借用伽达默尔(Hans Georg Gadamer,1900—2002)的话从认识论的解读对所谓的“语言的转向”(linguisticturn)作了阐述:“‘语言的转向’意味着我们对世界的一切认识是通过语言得到的。”

对语言的负责同时表现在找到恰当的字或词来表达自己方面。跟“丰而不余一言,约而不失一辞”(韩愈《上襄阳于相公书》)的鲁迅相比,当代中国作家没有去深究语言本身的内部价值,他们只不过随意使用到处能看到、读到或听到的语言而已。这样的语言是街头语言,常常是没有生命力的。“这说明中国当代小说家都不是为语言而奋斗”,顾彬得出了这样的结论。

顾彬常常举托马斯·曼(ThomasMann,1875—1955)的自我要求,即每天只创作一页的例子来说明文学语言是需要凝练的。而有些当代著名作家会在一个多月的时间里完成一部长篇小说,并且还获得什么奖项。顾彬并不认为这类书是严肃的文学作品,而将此类的创作称作“火腿”(Schink⁃en)。这个德文词的意思有点像中文的“驴饮”,当然不会得到知识分子的认可了。顾彬认为,表面上看来自然流畅的文字,往往是经过多次修改得来的:“每个钟点一个贫乏的词/对一个建筑已太多。”肆口而成,虽然看似自然,但往往也会流于粗率,是没有生命力的。因此只有锻炼作家自身雕琢的工夫,才能写出好的作品。他之所以看重张枣的诗歌,在很大程度上是由于后者对汉语的精确把握:

将诗与政治和时势割断,使语言得以回缩。如何来理解这点呢?在当代中国,写作常常是大而无当,夸张胡来。而张枣却置身到汉语悠长的古典传统中,以简洁作为艺术之本。……我们看到的是那被克制的局部,即每个单独的词,不是可预测的词,而是看上去陌生化了的词,其陌生化效应不是随着文本的递减而消减反而是加深。

顾彬认为,张枣诗歌用字之精到,源自他对汉学传统的继承以及他娴熟的德文:“张枣爱谈及如何使德语的深沉与汉语的明丽及甜美相调和。”这种陌生化的创造常常令我想到赞宁(919—1001)对鸠摩罗什(344—413)的称赞:“如童寿译《法华》,可谓折中,有天然西域之语趣矣。”——一种读起来使人觉得具有外来语与汉语调和之美的文体。这种借助于翻译以提高母语表达力和精确度的方式,也是顾彬所推崇的。

顾彬自己在发表作品方面也是很慎重的,他说自己很早就开始了创作,沉寂了30年。其间他虽然从未停过笔,但所有的文字都放在了抽屉里,1994年他才开始慢慢发表作品。直到今天,他在跟别人交谈的时候,只要有重要的想法,都会掏出小小的札记本一一记下来。而他所记下的一本本的文字,都成了后来他的诗作或散文的素材,只不过“阿婆还是初笄女,头未梳成不许看”而已。

顾彬认为,好的书面语是经过历史的积淀而成的。他举德语的例子说,从马丁·路德(MartinLu⁃ther,1483—1546)用德语口语翻译《圣经》(1521—1534),到一流的德语作家歌德(Johann WolfgangvonGoethe,1749—1832)的产生,其间也经过了近300年的时间。“如果从路德来看语言的问题,中国作家只有通过翻译工作才能找到一个水平比较高的白话文。”

怎样才能提高自己的母语水平呢?顾彬以德国战后的经验为例提出的通过学习外语和亲自从事文学翻译来提高母语水平,让大部分中国作家和很多中国学者很难接受。顾彬认为中国当代作家之所以自负的原因在于,他们就像井底之蛙一样,只有自己的一片小天地,没有办法真正从世界文学的原著中汲取养分,以滋养他们的创作。“而由于他们不能通过原文阅读世界文学,他们遂不能通过别的语言、别的传统或别的世界观寻求灵感。”换句话说,中国作家不能够从另外一个语言系统来思考自己的作品。因此,他们既无法驾驭好自己的语言,又无法了解到世界文学的内在精髓,当然难以创作出伟大的作品了。他认为,没有翻译就没有世界文学,翻译创造了世界文学,并且德国最优秀的作家也是翻译家的事实说明了通过翻译可以恢复民族文学。“庞德认为世纪末英语国家的诗歌已经没有什么吸引力,所以他从日本的、中国的诗歌中开始恢复英语的诗歌。”“我怀疑,如果鲁迅没有学过古代汉语,没有学过德语、日语,他能否找到他自己的语言!”他同样认为,郭沫若、郁达夫等现代作家也是通过翻译才找到自己的语言的。

“拼却老红一万点”

2011—2012学年的秋季学期,顾彬教授在北外开了两门课:“汉学研究新视野”以及“德国与中国:历史中的相遇”,前者主要讲授目前在欧洲汉学界(主要是德语世界)所出版的新书中涉及的新译本、新材料、新观点等,后者则对中国与德国交流的历史加以梳理,目的也是为了今天我们更好地了解和接受对方。这两门课的讲稿也构成了后来我在广西师大出版的《听顾彬讲汉学》第一辑的前两本。

清华大学哲学系的肖鹰教授曾对我说过,中国学者亏欠顾彬的很多,很多人往往从记者对顾彬采访的只言片语出发,来讨伐他。肖鹰认为,中国学者所发表的论点,顾彬都能读到,但是顾彬用德文发表的大部分论文的观点,是我们没有办法读懂的。我很赞同肖鹰这段话的意思,这也是我多年来不断组织翻译顾彬论著最主要的原因。肖鹰根据他与顾彬多年的交谈经验和感受,认为顾彬所谓“真正的对话”包含三个特点:热情的追问、真诚的倾听和坦率的表达。对于肖鹰提到的这三点,我自己是深有体会的。顾彬与中国学者在一起的时候,总是在不断地提问。他时时刻刻带着一个小的札记本,不论想到了什么,总会不厌其烦地记录下来。每次我们约好了在某个地方见面,他一般都会早到,我到的时候,他不是在读着什么,就是在记着什么。

在倾听方面,我觉得顾彬特别值得我们学习。每次在别人说话的时候,他都会很有礼貌地看着你,平心静气地让人把话说完,之后他才缓缓地说出自己的意见来。不论你的观点是深刻还是浅显,他都会从中找到他认为有意思的地方,使谈话继续下去。顾彬从来不掩饰自己的观点,他之所以推崇鲁迅的原因之一,是因为鲁迅敢于直面惨淡的人生!他认为,在今天的中国文坛像鲁迅一样敢于站出来讲话的作家,似乎已经没有了。这也是在这些年中他为当代“爱国”的批评家所诟病的理由,因为他常常不识时务地批判当代的一些作家和明星人士,而从目前美国式的“政治正确”来看的话,这些人是不容批判的。

顾彬很少以长者自居,在课堂上他每每都提出很多的问题,与同学们共同思考、共同讨论。清代学者李惺(1785—1863)说:“师以质疑,友以析疑。师友者,学问之资也。”(《西沤外集·冰言补》)对于我们来讲,顾彬教授不仅解惑答疑,也会跟同学们一起讨论、辨析疑难,可谓是亦师亦友。宋人杨万里(1127—1206)诗中有两句:“拼却老红一万点,换将新绿百千重。”(《又和风雨二首》)我认为这是对作为前辈学者的顾彬,除了著述、翻译之外,依然不遗余力地培育新人的最得体的写照。

喜爱唐代美学的顾彬,当然很欣赏王维诗歌的空灵之美了,其中蕴含着无穷的佛教的意味。我倒是喜欢曾任集贤殿校书郎的唐代诗人吕温(771—811)的一首《戏赠灵澈上人》。如果将诗中的两处名称稍作修改的话,就可以改为一首题为《戏赠顾彬上人》的诗:“顾彬亦有劳春兴,自是禅心无滞境。师看池水湛然时,何曾不受花枝影。”顾彬对美好的景致,与普通人一般,也有很高的兴致。但不同的是,他不执著于这美好的景色,同样不执著于所发的兴致。悟道者的境界绝不是枯木寒岩,而是一切人间美好的事物。一尘不染的清净心绝非没有知觉的死东西。《金刚经》上说,应无所住而生其心。禅宗认为,无事于心,无心于事,这不是没有事,而是不执著于事,诚如苏轼诗中所言:应似飞鸿踏雪泥。只有心境湛然时,才能真正于物有所得。我想,这是荣休了的顾彬所达到的境界。

从2011年来北外任特聘教授,顾彬已经在中国连续任教四年之久,北京也成了他的故乡。罗马诗人巴库维乌斯(MarcusPacuvius,前220—约前130)有Ubibene,ibipatria的说法(Teuc⁃er,fr.291),意思是:哪里好,那里就是家乡。这让我想起了白居易《种桃杏》的一句诗:无论海角与天涯,大抵心安即是家。如今,阅世既久的顾彬,我想一定参透了其中的三昧。

本版主要内容

- 大抵心安即是家(Ubi bene, ibi patria)——祝贺顾彬教授七十华诞李雪涛 2018-12-14