八十年前北平古都生活的第一手资料——程朱溪夫妇的“北平家用账本”

八十年前北平古都生活的第一手资料——程朱溪夫妇的“北平家用账本”

1933年程朱溪、潘君璧北平结婚后照片

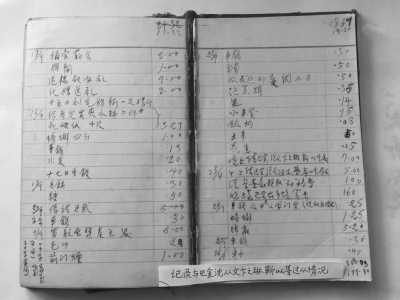

“北平家用账本”内页

编者按:本刊于2015年5月6日刊载《程朱溪的抗日小说〈紫色炸药〉》,介绍程朱溪生平及其创作。作者胡其伟据程朱溪夫妇“家用账本”又有续作,借此一手资料考察上世纪30年代的北平知识分子生活。

文化圈人士日常生活剪影

这是我二舅父母程朱溪、潘君璧的家用账本,时间从1932年6月至1934年6月30日,共计两年。他俩大学毕业谋得职业后,在古都北平结婚,建立了温馨家庭。朱溪供职于国民党河北省党部,女子学院艺术系;君璧则在故宫与女院艺术系上班。按账本所记,当时他们夫妇收入约230元左右。当时政府和文化教育机构往往未能发给全额薪金,只发几成而已。除每月所领不足额的薪金外,还有一些另外收入,如朱溪在大同中学兼课,君璧教学生弹钢琴,以及朱溪在省党部每月发的9元车费和他的稿费等等。

打小牌也是他们的“收入”。当时除在“真光”、“平安”看电影,陪老人去听马连良、李万春、杨小楼等角儿的京戏外,主要的“娱乐”是在好友刘半农、杨仲子家里玩牌,“家用账本”记“刘宅”或“杨宅”输赢牌,但数字很小,三五元或一两元而已,无伤大雅。另有一种以牟利为目的的项目:买航空救国奖券。记在这两年内的买奖券中奖计81元、70元、140元,共291元,零星小奖10元及以下的未计,这是当时社会流行并为中产阶级所欢迎的一种博彩方式。

“家用账本”所处的时代背景和我舅父母当时社会经济生活地位的界定需要加以阐述。“九·一八”事变东北沦陷,日寇占领察哈尔、热河,向长城喜峰口、古北口进犯,逼近北平郊区密云、通县等地。首善之区北平成为了文化古都,由大学、中学和科研机构支撑着。城市经济、商业、餐饮服务相对过剩,因此在当时的北平,凡有一职在身的官员、职工、教授、老师乃至店员、工友、老妈、车夫等等,生活上可以温饱无虞,有产者如有店铺、企业、房产、存款的殷实人家,更是过着舒适豪华的生活,物价低,商品多,服务好。根据当时在北平生活的美国记者斯诺和《纽约时报》驻北平记者阿班的回忆,当时北平对外国人而言,就是人间天堂:以极其低廉的人力和豪华的有闲阶级消费方式,为仅有三两千的西方人服务。至于广大中国居民,从公教人员到城市百姓,只要有职业,也都能过上温饱的日子。

在这大背景下,时年尚不足30岁(1906年出生)的朱溪和同龄的君璧结婚,组成了有一对大学毕业知识分子的家庭。朱溪于1922年毕业于天津南开中学,到北京报考北大文科,国文、英文高分但数学过低未被录取,遂在沙滩孟家大院学生公寓租房,于北大听课学习,同时在中国大学考试,以取得毕业文凭。早在天津南开中学时,因我外祖父程修兹在南开大学任国文教授,与舒舍予(老舍)同事,比邻而居,朱溪受老舍创作小说影响,尝试向报刊投稿发表习作,到北京后与我大舅万孚一起,两人均在《大公报》《国闻周刊》与本市报刊发表文章,以稿费解决求学和生活问题,逐渐进入了文化人的圈子。1927年参加国乐改进社(该年5月18日交纳入社费2元的收据现仍保存)从而认识结交了刘天华、刘半农兄弟;由于写小说结交了沈从文、巴金等文友,并因我外祖父与胡适的交谊及章衣萍的关系结识了胡适先生;参加女子学院艺术系工作而与留法归国任教的杨仲子交往。1928年北伐胜利,国民党政府建都南京,改直隶省为河北,北京市为北平特别市,年轻的程朱溪参加了河北省党部工作,同时以作家、艺术院教师、音乐家身份出现于北平社会,与其交往密切的名流有杨仲子、刘半农、刘天华、胡适、沈从文、巴金、徐悲鸿、冰心、李霁野、卞之琳、靳以等。1932年7月,朱溪、君璧在中央公园水榭结婚,证婚人为胡适,当时的《北平画报》刊登结婚照片;我曾在安徽屯溪老宅亲眼见到画报原册,但在1949年以后,已损毁不知去向,深为可惜。

当时,生活于北平文化人圈子内的朱溪夫妇,凭借自身的拼搏,初步打下了事业基础。从社会经济状况分析,与居住在文化古都的西方人自然不能相比,便是与知名的教授、学者如胡适、蒋梦麟、周知堂、马衡、成舍我、刘半农、钱玄同、俞平伯、徐悲鸿等人也不在同一层次。年未而立,事业初创的朱溪夫妇充其量只是在这批名流专家外围边缘地带,用现在的话说,是第二梯队成员而已,与刘半农相比——刘1891年出生,长朱溪15岁,但在1991年1月《新文学史料》所载“刘半农日记”(1934年1—6月)中有数处有关程朱溪往来记录,均系居高临下口气,说明刘处于“亦师亦友”之间——不属同一档次,在社会地位与经济平台上均是如此。

结婚事宜;与巴金、沈从文等人的交往

这本距今整八十年、为岁月尘封了的“家用账本”是一个曾经时髦过的洋本本。内为印有横条的卡片,长16.5公分,宽10公分,厚2公分,面子为“人造漆布”,贴在硬纸版上。日用账以墨水笔与毛笔记录,间有极少几处红铅笔书写,已漫漶难辩,钢笔与毛笔字仍然清晰。账目由双方记写,女方记得更多一些,但开支与收入的详细程度惊人相似,连“买面三束,0.06元”也照记不误。不过记得越详尽,越体现出账本的精准与可信,在经济领域与物价方面参考价值更大。

邓云乡著《文化古城旧事》一书229页指出:曾任中法大学教授的鲍文蔚先生早年留学法国,回国后三十年代初在中法大学当教授,又在东华门孔德学校兼课,共收入三百元左右。当时物价便宜,面粉(22公斤)一袋只要三元,猪肉一角多钱一斤。当时鲍先生住家有两个小院,八间北屋,两东两西,有盥洗间,有浴缸,有庖人、女佣,还有自己的包月车,有书房,有客厅,四壁书架上是由法国带回的上千种精美书籍。这在当时还是一位普普通通的教授,至于老教授名教授,其生活之优裕和安定更可想见。……三十年代初,北京的大学还有“部聘教授”名称,即聘书由教育部发,如刘半农、钱玄同、徐志摩几位先生都是薪金高近五百元。可惜好景不长,“七七”之后,教授生活每况愈下,一落千丈了。

从中印证两点:一是当时北平的物价如面粉、大米、猪肉乃至油盐酱醋、水果点心价位,与朱溪家用账本所记完全吻合;二是以这位普通的鲍教授为标尺,说明当时朱溪夫妇收入200余元(包括稿费、兼职收入)在经济收入与消费水平上应该是低一个档次,排在普通公务员、教员、编辑、记者和一般作家这个层面上。

在“家用账本”所记录的两年时间里,“大事”有三:1932年7月朱溪君璧结婚成家;1934年7月朱溪夫妇由北平经上海杭州返安徽屯溪老家省亲;与沈从文、巴金、卞之琳、李霁野、靳以等一批文化人的频繁交往情况。另外,1934年暑期,外祖父母从屯溪来北平游览,但该账册记到6月底即告罄,故老人来北平用度开支未见记录。是否另记一册抑未再记账本,年代久远,已无从考证。

在此账本里,两人结婚费用占了很大比重。他们均系外省籍人,在北平无亲无故,依靠自己力量,赤手空拳成家立业。从朱溪这边看,外祖修兹公于1924年因时局不靖,从南开大学辞职回老家徽州后,一直在万安徽州中学与隆阜徽州女中执教,以薪金维持生计;我的外祖母省吃俭用,购置了十几亩土地从事农业和果园生产,惨淡经营,主要负担是按时接济在巴黎大学读书的万孚大舅留学费用,负担较重。所以在账本上,朱溪结婚才给了100元。君璧舅母家是黑龙江地主,家境较富裕,娘家给了600元。与此同时,朱溪夫妇还要按时给在巴黎的万孚寄钱。如1933年9月6日寄万孚100元,30日寄100元,11月8日寄50元,30日寄50元,直到回国为止。所以朱溪夫妇结婚成家是在“定时外援,自力更生”情况下进行的。从明细账目看,购买、印刷请帖,租房房租,沙发一套,戒指一对,电表押金,以及硬木家具床、柜、书架、书桌,厨房用具,礼堂租金,婚宴酒席,新人衣服,家用器物,等等,虽然只是大几百元数字,但对靠薪金生活的年轻人来说,是不小的开支。然而就日常支出的食物、水果、点心零食和盆花、书籍、电影、看戏、逛公园、下小馆等支出而言,他们的生活又是蛮舒适的,无论精神文化上,还是物质享受上,都可说是小康偏上了。

另一大事是,1933年4月23日儿子训正出生,满月后,6月舅父母携其离平经沪杭回屯溪省亲,7月6日离屯返平,姨母慧华随行。此时北平至徽州须由杭州溯新安江西上,木船由小火轮拖拉以争取时间,另行付款。火车过浦口必须摆渡,行李由“脚力”搬运。至上海又转车杭州,沿途折腾之苦,是今天乘坐高铁朝发夕至的旅行者所无法想象的。通过账册记录,亦反映出八十年前旅行的另种风味,对照今天,可看出社会发展的巨大变化!所记由平至沪的头等、二等火车票与卧铺票价,及汽车费,搬运费,旅店费,伙食费,食品费用等,均是当时第一手资料,保存迄今,十分珍贵。

至于与巴金、沈从文等人交往,账本上有较详尽记载:1932年9月25日,与巴金公园喝茶,0.3元;20日,请巴金东来顺涮羊肉,1.8元,买鸡及牛肉请巴金,1元;9月22日晚,请巴金、从文、卞之琳、靳以吃饭,7元;9月23日午,请巴金、从文、访先、梦华吃饭,5元;10月12日,送从文三哥杨宝忠胡琴一把,4元;8月2日,代从文付达子营39号定金7元;1934年1月20日,请巴金“平安”看电影《归去来兮》,2元。据李辉《往事苍茫》第12章(136页)说:“写完《三个女性》后的沈从文,于1933年6、7月间和张兆和来到北京,结婚的新家安在达子营胡同。巴金也来到北京,就住在他们的新家中。”

在此期间,朱溪在文学创作上成果颇丰。在某省图书馆工作的朋友李西宁先生从馆藏民国时代旧报刊杂志中为我复印了一批朱溪旧作,除发表于《东方杂志》的抗日小说《父与子》和《国闻周报》的《俘虏》《敌人经过的村庄》外(《父与子》等8篇小说于1937年结集由中华书局出版小说集《紫色炸药》,详见拙文《程朱溪的抗日小说〈紫色炸药〉》,载于2015年5月6日《中华读书报》),另还有发表于32卷第一期《东方杂志》生活之一页“散文栏”的《惆怅呢?惭愧呢?》以及为刘天华创办的国乐改进社刊物《音乐杂志》撰写的《发刊词》与《本社首次演奏会预闻》,还翻译了《茄太拉尼与歌德》《纯粹的艺术》等。民国十五年(1926年)《北平晨报》副刊《程朱溪笔记周鲠生演讲“列强在中国的势力范围”》,《程朱溪笔记张耀翔讲“中国人才产生地”》,《程朱溪笔记冰心女士讲演“中西戏剧比较”》和1932年某杂志刊登朱溪悼念徐志摩空难的《想到志摩的归宿》一文。

“家用账本”上也能见到朱溪在创作上的勤奋与效益。如1934年9月20日,借君武5元,写小说2000字;21日,日间写1000字,夜间写3000字,完成小说《紫色炸药》;23日,自梦华处预取稿费10元,10月份稿费44.5元;10月10日,写小说5000字;19日,写1500字;20日,改5000字;22日夜,改6500字,完成《绞》;27日晚,写大纲,写不动;28日,关于丁玲女士,晚写3000余字,初稿,3时半睡;12月18日,东方杂志稿费《绞》38元;大公报稿费14.4元;稿费50元。对于一位上班族业余作家来说,这个“日程表”是惊人的。朱溪在文学创作上的成绩,不仅使他与其他作家们交往日广,并且知名度不断提高,终于由国民党内的朋友陈访先推荐给元老张厉生,于1935年调到南京中央党部宣传部任总干事,成了国民党的一支小笔杆子,并以文化人身份参与相关活动,与巴金、沈从文、靳以、孔罗荪等人仍然保持着友谊。抗战开始,朱溪夫妇携子女到重庆工作,调至重庆特别市党部任书记长,并兼任全国慰劳总会和防空空袭服务总会总干事。据《新文学史料》载,民国三十年(1941年)中华全国文艺界抗敌协会选举名单和四年后(1945年)换届选举名单皆有程朱溪名字,可见这时他仍与文化界保持着较密切的联系,但写文章和小说已基本搁笔,成为了政界人士。抗战胜利前夕,他奉调安徽省任党部委员兼组织部长,不久又被任命为第十区行政监察专员。1948年春,国民党政权岌岌可危,他于这时调任南京社会部总务司司长。翌年初夏,解放军渡江在即,朱溪随迁广州并取得飞台机票,但就在最后一刻,由于牵挂在屯溪的年迈双亲和在南京的妻儿,毅然退了机票回到已解放的南京。通过文友孔罗荪关系,与妹夫庄瑞源(著名医生,翻译家)合作翻译了约翰·里德小说集《革命的女儿》,由平明出版社出版,朱溪以儿时名字“程建磐”署名,为他的文学道路划上了句号。不久,即被送看守所拘押,失去自由。1951年夏,病逝于看守所,由家属将遗体领出葬于市郊花神庙,终年仅46岁!

当时知识分子人情往来、业余爱好和衣食住行概况

话题回到“家用账本”,这是朱溪除了抗日小说集《紫色炸药》外,留下的唯一遗物。这个琐碎枯燥的家用开支账本上的油盐酱醋米茶既无可读性,更谈不上趣味性,但在专业人士眼里,它是具有相当研究价值的“历史资料”,是八十年前特定时期中国文化古都北平的经济生活,物价水平,人际交往和知识分子阶层的物质与精神生活精细的实录。当时北平居民少说也有几十万户,其中知识分子家庭至少以万户计,但不耐其烦地记下每天家用支出(连买了两只秋虫纺织娘0.05元也照记不误)的就不会很多,而用来记账的本子能够历经八十年的变动未经销毁,其难得程度就更可贵了。2015年国庆我与老伴去北京,应邀到五四大街新文化运动纪念馆参观时,我对秦素银副研究员谈到保存我处这本程朱溪夫妇留下的“家用账本”时,伊反复建议我要抓紧时间将“账本”整理出来,配合文字说明,设法问世以免湮没。她的意见正合我意,作为87岁老人,我的岁月已经不多。1994年初安徽黟县退休干部李之元将解放初购于屯溪老大桥我舅父程朱溪万孚兄弟一批旧书信函转赠于我,迄今21年来我从这批资料中整理出《朱溪旅行书简》(1932年朱溪离平回安徽屯溪省亲与未婚妻君璧的通信,于1997年12月28日起连载于《青海日报》副刊),《七十多年前旅欧通讯——程万孚留学法国见闻录》(载入拙著《杂碎集》附录),《三十年代前后沈从文与程万孚程朱溪兄弟书信钩沉》(载于2000年第1期《新文学史料》及《沈从文百年诞辰国际学术论文集》)。现在只剩下“家用账本”未加整理了,虽然在《程朱溪的抗日小说〈紫色炸药〉》等拙文中参考引用了“账本”中不少材料,但总感到“账本”内容繁琐,字迹潦草,要全部整理,难度很大,因此拖延至今。秦女士的建议启发了我,已臻望九之年的我确实不应再拖了,从北京回到西宁一个多月来全力投入,反复辨认字迹,揣摩归纳数字,逐日誊清记录,从网上发给在北京的女儿,由她为我打字,有质疑处通过电话查询、确定,终于将“账本”所记的两年明细账目打字成稿。

在“账本”时间1932—1934两整年中,朱溪父母居住安徽屯溪老家,在1934年6月后两老曾来北平短期游览,但账本告罄,故未留下日用开支数目,只有全家于天坛、中央公园、颐和园、北海的合影,与胡适等人合影照片已不知去向。君璧父母居住黑龙江原籍,但庶母与妹妹君方君侠、弟弟君武则在北平生活,君武时在东北军将领万福麟麾下任少校团副,驻扎长城前线一带,与日军直接对峙,君武写给朱溪夫妇许多信件,详述战斗与日寇烧杀掳掠暴行,至今还存于我处,也是有价值的抗战资料。

潘君武还替朱溪买过一次手枪与子弹。1934年4月19日“账本”记载:溪买pistol2支,bullets500,共计135元。手枪与子弹均写英文。此物系买给屯溪的外祖父修兹公防卫家宅所用,时局不靖,夜里犬吠声急,老人起身从窗口鸣枪壮胆,其实无异宣称“我家有枪”,十分愚蠢。抗战时期,该枪为活跃于徽屯一带的新四军设法得去,解放后追查民间枪支下落,给修兹公带来大麻烦,最后交出《徽州日报》刊《枪支失落声明》,军管会又知道了陶行知与老人的师生关系,宽大处理,不了了之。

为尽孝道,朱溪对支持老家成为“地主”家庭起了不小作用。除大舅万孚赴法留学时按月汇寄去50—100元(账本上均有记载)外,还3次汇款到烟台新农种植公司购买优质果树苗发往屯溪,丰富外祖母的果园,每次所费数十元。同时还给外祖父母买狐皮袍子与羊皮筒子,以及北平同仁堂药丸丹散等,均于账本上可查。此外,1934年暑假外祖父母来北平游览时,姨母慧华随行至平,秋季开学就读天津河北女子文理学院,全部费用由朱溪夫妇负担。君璧娘家庶母弟妹们住在附近,朝夕相处,下馆子、逛公园、买物品、看电影、听戏等,从账本看,也多系朱溪付费,所以当时他们的生活负担是较沉重的;全仗夫妇都有职业固定收入,当时社会总体物价平稳低下,加以朱溪的创作稿费收入补贴,才能维持“收支相抵,小有节余”的局面。

此时朱溪还担任着北平抗日会总干事的工作,属无报酬的民间义务,但从朱溪返屯省亲与君璧通信和“账本”记录看,他还是做了不少有关工作的。从1933年以来,账本还记有燕大抗日会1万钢盔捐1元,北平妇女救护慰劳联合会捐3元,飞机捐2.97元,抗日捐2.16元,歙县水灾捐2元,市妇救慰联捐2元等。账本上还记有朱溪数次去喜峰口、古北口的账目,笼统写为10元、5元,估计不是为抗日会外出就是为搜集有关抗日小说素材而去的。

1933年4月26日君璧产下长子训正,账本记着刘半农三兄弟送礼情况:半农夫人送鸡子100个,礼券4元;天华夫人送礼券4元;北茂夫人送礼券2元。友谊疏密明显可见。另一好友杨仲子与法籍夫人的礼物则带有异国情调:小绒衣1件和一大包糖果。另位朋友纪德送小儿衣服与金锁一把;杨玉春送小儿尿布(洋产)1包。

1934年1月2日,送胡适苹果1.2元,估计是元旦登门贺年所送,而赏胡宅老妈则为1元,显示出他们之间的“送礼”是纯粹人际往来,属于“君子之交淡如水”的范畴。

朱溪夫妇日常支出还有两项突出的:一是购置古今中外文学书籍数量大,数目已无需细列,这是符合知识分子和文化人士身份的;另是零食消费大,除日常菜钱支出外,账本上的小吃如冰淇淋、点心、酱肉、口条、松花蛋、麦片、螃蟹、熏鱼、葡萄、沙果、西瓜、嫩藕、桃子、梨、枣、核桃、橘子、樱桃、栗子、花生、苹果、柿子、柚子、陈皮梅等,反复出现,说明消费量很大。原因之一是朱溪长期于夜里写作,养成吃零食习惯,但更主要是收入较高,食物小吃相对便宜。以螃蟹为例,今天一家人花几百元吃次大闸蟹已是工薪族的豪举,但那时账本上却是4斤螃蟹1元钱。从购书与零食价格而论,三十年代北平的上班族在精神、物质生活上的“舒适”确实令人羡慕,正如许多回忆这个时期文化古都的文章所描述的,北平不愧是“宜居”城市,物价低廉稳定,生活丰富多彩。朱溪遗留的“家用账本”是有力的证物,详实记录了此一特殊时期北平畸形的“繁荣”现象——这本历经八十年劫后幸存的账本价值也在这里,它是真实的,也是民间的。顺便说一句,“账本”中还保存了若干现已消失的词;出现频率很高的“虎拉车”,当为一种水果型的吃食,但究系何物,怕是知道的老北京人已经很少,需要民俗专家来加以解释了。

“美好回忆”只是昙花一现。日本侵略者发动“七七事变”,八年抗战爆发,物价飞涨,民不聊生,北平沦入敌手,居民陷入水深火热的苦难中。程朱溪随政府迁到重庆,艰苦抗战的清苦生活使三十年代短暂的北平岁月化为一场消失的梦,直到1951年他去世。

时光流逝,翻天覆地的变化使13亿中国人在共产党领导下,跨入繁荣富强的新时代。我整理、介绍朱溪留下的“三十年代北平家用账本”的目的已不仅仅是缅怀过去,而是推荐一种对比——一位文化人,一位知识分子,一位老国民党员,都已显得无关紧要,重要的是他是一位爱国的炎黄子孙,一位参与了八年抗战全过程,写出抗日小说集《紫色炸药》的中国人。经历八十年风云变化,两岸关系不断改善,国共两党领导人紧紧握手,对国共两党共同抗日夺取胜利的历史事实成为共识。我们坚信,随着时间推移,完成两岸统一大业、共同实现强国梦的一天必将到来。因此,作为朱溪舅父的后人,年届望九的笔者衷心期望这篇小文能够得到民俗学与经济学界人士的重视,进行必要的参考和研究,也希望为广大对于古老文化古都的过去感兴趣者,增添一些资料和证据!

本版主要内容

- 八十年前北平古都生活的第一手资料——程朱溪夫妇的“北平家用账本”胡其伟2018-12-14