秀才人情纸半张:辜鸿铭致赵凤昌的一通信札 (下)

秀才人情纸半张:辜鸿铭致赵凤昌的一通信札 (下)

1924年,印度诗人泰戈尔与辜鸿铭(右二)的合影

张之洞

辜鸿铭图章“平易近人”

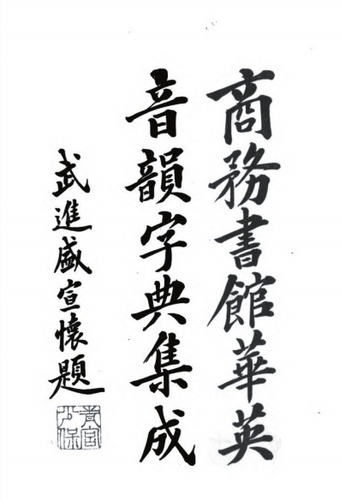

盛宣怀题签

辜鸿铭这一纸信札的现世,是一段尘封的历史的瞬间定格,辜鸿铭在早期的鲜活性格和鲜明形象,以及他与赵凤昌的人物关系,使我们在纸与墨的融合间隙得以一瞥。可惜的是,目前发现的两人间通信只此一封,然而辜赵在长达四十多年的交往中,必定有更多的鸿雁传书。这些信函的缺席使人无不遗憾,但同时它不也正像是信笺字行间的留白一样,给现世读者以更多的想象空间吗?

回禀鄂中近事

辜鸿铭自1885年回国后便入张之洞幕府,充任洋文案、翻译委员、洋务委员,位卑职低,默默无闻。信中所谓“舌人”即“翻译”或“口译员”之意,但正是六年后的一场传译,使辜在这“传话筒”“隐形人”的位置上扬名立万。对此赵凤昌曾有过如下的详细记述:

(光绪)十七年俄皇储游历来鄂,随员皆有爵贵臣,且有俄储内戚希腊世子在其间,共十人,仪卫甚盛。俄储乘己国兵舰泊汉口,总督以地主礼先往访,关道与中军从。俄储问两从官职名,汤生译以对。顷之送客出,俄随员十人左右立舱口,汤生语俄储,令向客唱名自通,以尊张督。旋邀宴晴川阁,汤生本以法语同译,席间俄储与希世子问答,欲避人知,改用俄语,谓即晚有他约,宜节量。汤生言此餐颇卫生,愿属餍,客有讶色。文襄吸鼻烟,希世子以为异,用希语问俄储,谓主人鼻吸何物。汤生达之主人,即以鼻烟递世子。两储益骇。临去,俄储郑重握汤生手,约至彼国当敬待,并以镂皇冠之表赠焉。后抵上海,辄告人,汉上见张总督,有辜某所通语言至博,各国无此异才。

辜鸿铭在语言和翻译方面,天赋秉异,才华过人,凭借此,辜氏日后在中外报界文坛频掀波澜、大出风头。事实上,在幕府早期的译书生涯中,他便因其超越常人的语言水平而赢得同事们的赞誉。民国后与辜曾一度同为北京大学教授的叶瀚(1861-1936),就是钦佩辜的幕僚之一。在与汪康年(1860-1911)谈及新聘翻译人选事宜时,他在信中不经意地写道:“有人能译各书,文理甚好,不下辜鸿铭。”(《汪康年师友书札》)这场使辜鸿铭一举成名的招待宴会举行于1891年4月20日。第二天,张之洞特地委派辜率船向东远送俄皇储一行30里。(李学文等编《湖北省志·外事侨务》)

信中所提到“德使来鄂”一事(见拙文上篇,《中华读书报》2016年2月17日17版),在史料上有据可查:“1901年11月6日,德国公使穆默抵武昌会晤张之洞,希望清廷将北洋大臣遗缺以袁世凯继任,张之洞据以呈报军机处。”(《湖北省志·外事侨务》)当时的德使,全名为阿方斯·穆默·冯·施瓦茨恩斯坦茵(AlfonsMummvonSchwarzen⁃stein,1859-1924),1900年6月起任德国驻华大使,于1902年7月回国。穆默此次访鄂,实非辜所言的“并无要务”,第二天,张之洞便致电洛阳行在军机处禀报“密谈”详情,在辜回署前的第12天,即11月24日,张再次致电尚书鹿传霖(1836-1910),转陈德使密谈内容,电文中有“德穆使自京来鄂晤谈,择密室屏人密语”的字样。(吴剑杰编《张之洞年谱长编》)由于辜鸿铭刚刚返鄂,对此密谈内容并不知晓也在情理之中。然而强调“并无要务,故弟不及陪作舌人,亦无关紧要”则稍显牵强,使得自负的辜氏狂态毕露。此外,德使访鄂事件与辜氏书写信札的时间相吻合,可为年份的确定再次提供佐证。

对于张之洞1889年调署湖广总督时的情形,赵凤昌曾无限感慨地回忆道:“忆岁己丑,南皮公自粤移节两湖,调粤属员五人自随,鸿铭其一,馀蔡毅若、凌仲桓、梁崧生与余。抵汉之夕,在江宽舟中,南皮慨然,谓吾辈鞅掌为常,转借道路为休假,明日又将治官事,愿无忝六君子之称。”辜鸿铭在1901年12月6日抵鄂,晚上进总督署,信中所提未遇之人,便是辜的上司、终生挚友、“六君子”之一的梁敦彦(1857-1924)。梁为广东顺德人,字崧生,1872年以幼童留美,后入耶鲁大学;1881年归国,历任天津北洋电报学堂英文教习,两广、湖广督署文案,知州府候补道,汉阳海关道。1906年成功处理“南昌教案”,擢升外务部尚书;1910年为清政府特使奔赴德、美两国寻求军事、财政援助;1914年任北京政府交通总长;1917年参与张勋复辟,任“外交部”尚书;1924年病逝。在辜鸿铭游沪前后,梁氏先是在1901年7月12日蒙张之洞奏奖,充选直隶州以知府尽先选用,并加盐运使衔;后于8月在顺直赈捐局遵例报捐候选道;在10月30日梁敦彦奉委议办“法商亨达利退还武昌租地”一案。(裴燕生《清外务部尚书梁敦彦的幕友生涯及<梁敦彦履历>勘误》)可以推想,辜写信时,梁氏或许正忙于案件的收尾事务。然而辜氏计划“另日再详达”给赵的“鄂中近事”实际上也并不乐观。1901年《辛丑条约》签订后,湖北省的财政压力非常大,不仅分摊了清政府每年配额的120万两白银,而且为推行各项“新政”也需要有大量开支。湖北政府财政赤字已高达90余万两,筹款问题迫在眉睫。张之洞在《致开封行在军机处电》中提到,湖北地方当局深知“民生贫困,商业凋敝”,“元气大伤”,“已竭泽而渔”。因此在1901年初冬,全省开始推行“盐厘加价”等加税苛政。(张之洞《张文襄公全集》)

辜梁皆为张之洞所器重的外交能才,只是梁并非像辜那样不食人间烟火,因此在仕途上顺风顺水、节节攀升。1907年张之洞奉旨入京,辜梁二人便是张在外交事务上不可或缺的左膀右臂。当年4月,军机处致电时任直隶津海关道的梁敦彦,召其迅速赴京处理税务事宜。4个月后,张之洞奉圣旨入京。9月10日,时任外务部侍郎的梁敦彦被取消原拟的出国计划,转留外务部,同日张之洞及随同人员乘火车由汉口北上,并于12日抵京。(《张之洞年谱长编》)当月25日,梁敦彦致信赵凤昌,汇报时事近况,这通手札同样藏于国家图书馆,与辜氏的信函遥相呼应,从侧面烘托出赵凤昌“坐沪观局”的强势形象,其强大的政治影响力,由此可见一斑:

竹君仁兄大人阁下:

昨辜鸿铭随张中堂到京,得悉尊体康健,殊深欣慰。又闻阁下以近日时事多不能如意,焦愤十分。君子处江湖之远,忧国忧民,固所当然,深堪敬佩……弟此次满拟出洋,过沪多住数日,与我兄畅叙平生。不意强留京都,实非所愿,只可尽力勉强支持而已。此次南皮入都,外人皆谓必与项城为敌。现两人相处极为融洽,弟亦极力调和其间,不独不致有意见,且彼此互相推让,真国家之福也。我兄逍遥沪上,享家庭之乐,何乐如之,羡甚羡甚!令郎想已长大,读书必极聪明……

誊寄字典题辞

辜鸿铭在信中所指的字典,是我国首部由华人编纂的英汉双解字典,其全称为《华英音韵字典集成》(Commercial Press EnglishandChinesePronouncingDictionary),首版发行于1902年。这部字典的底本取自于英国传教士罗存德(Wil⁃helmLobscheid,1822-1893)编著的《英华字典》(EnglishandChi⁃neseDictionary: WiththePuntiandMandarinPronunciation)。此四卷本辞书共2013页,在1866至1869年间出版于香港,在晚清产生过较大的影响。它还曾流传到日本,经过井上哲次郎(Tetsuziro Inouye,1855-1944)校订后,于1899年在东京再版,共计1357页。商务版的《字典集成》由盛宣怀题签,除商务书馆的《序》外,英国传教士李提摩太(TimothyRichard,1845-1919)、严复、辜鸿铭和美国传教士薛思培(JohnAlfredSilsby,1858-1939)分别为之作序。其中收入超过10万的词汇,内容涵盖发音、翻译、词源、定义、插图等,正文部分共计1835页。该字典后成为光绪皇帝学习英语必备的语言工具辞书。由于辜鸿铭的这篇英文序言尚未收录于任何文集中,笔者特将其译为中文如下:

题辞

诸多外邦学人不辞辛劳,所纂华英字典种种,卷帙浩繁,足备他国学子初习华文之用。然能助吾国学子修习英文之人,除邝其照君外,别无他选。

然邝氏之《华英字典》无非粹选且誊录罗存德博士(Dr.Lob-scheid)所纂之作。据鄙人所知,此罗博士之辛劳大作,初版刊行于香港。然其缺憾瑕疵,亦不少现,该作以粤地白话释译,其文遂逊于上品,且将“demi-god”译为“半个上帝”,则更添一桩文学谜案。然据鄙见,罗博士之作迄今仍未得以增辑。数年之前,井上哲次郎博士(Dr.T.Inouye)再刊其于日本。鄙人以为,此作于大和民族当下之“维新”并无大益。然日本国中,蒙西学开化之人俱增,刊印之功,则不可没,新版英和大辞典亦于近日付梓。

吾国之“商务书馆”为国人投资兴办之沪上企业。该馆竭尽其能,捐力耗资,增订罗博士之字典,以使最为详尽、靠实之作现世。依鄙人之见,此部《华英音韵字典集成》定优于邝氏之作,应吾国学子修习英文之需,取其位而代之,亦属应当。

要之,吾愿告诫习用《华英音韵字典集成》之吾国学子,凡字典所示,皆仅为字词之释义,其中不乏迂回之表达,因而绝非字词对应之切要“翻译”。字典之用,在于协辅学子晓达字词内涵;然凡涉英华、华英互译之事,字典绝非学子所依之物:译事应依其他学识修为。

辜鸿铭

1902年3月于武昌

从信中措辞来看,辜鸿铭对于承嘱书写《题辞》的态度不可谓不审慎之至。不仅是“途中缮就”后,马上“由九江托船上买办寄去”,而且“恐有失落,今再誊副本奉上”。可以想见,随原信寄到赵凤昌手中的,应该还附有辜鸿铭誊抄的《题辞》副本。只是我们已无从知晓这最初的版本到底是以英文还是中文写就。字典中《题辞》落款时间为1902年3月,因此从时间上看这应该是经辜修订后的文本。该字典的首版在美国伊利诺伊大学香槟分校、康奈尔大学和英国爱丁堡大学的图书馆中皆有藏本。美国克莱蒙特学院图书馆1903年的藏本已是第5版,而第6版发行于1906年。经查证,首版第483页中“demi-god”的词条释义仍为“半上帝”,但在加州伯克利大学1908年版藏本中,相同页码上该词条已订正为“神仙,神与人之裔”。

从辜鸿铭《题辞》的内容看,他对于当时各种英汉、汉英字典的出版、传播和使用情况可谓相当熟悉,这也应是赵凤昌嘱其作序的原因之一。《字典》“扉页”上盛宣怀的题签显示和赵同为江苏武进人。辜鸿铭于1910年12月辞去上海黄浦浚浦局总督,转而在盛宣怀创办的南洋公学任“督学”一职,并随后与盛公然作对则又是后话。受盛宣怀之邀请出任南洋公学译书院院长的张元济(1867-1959)对外文工具书在“西学东渐”中的重要作用十分重视,他于1901年9月16日致信严复,请其为《华英音韵字典集成》写序。(张人凤编《张菊生先生年谱》)虽然张在日后成为商务印书馆中举足轻重的头号人物,但此时的他尚未入馆。(张荣华《张元济与近代辞书出版事业》)字典中辜的《题辞》出现在严复的《序》之后。九年后,清廷赐予一批文人“文科进士”头衔,二人同被列为“游学专门”一等,有趣的是,严复是状元,而辜鸿铭亦排在严之后为榜眼。张元济在致信严复五天后,与“赵凤昌、汤寿潜、缪荃孙、沈曾植、刘葆良等于九华楼同进茶点,论教育事”。(《张菊生先生年谱》)其间论及字典作序者的人选也不无可能。可以想象,赵对于邀请辜来作序的提议,很有可能得到了张的首肯。值得一提的是,辜致信赵后的第17天,即12月24日,张元济代辜鸿铭付文汇西报馆“APa⁃perfromViceroy’sYamen”印书款300元。(同上)由此可见,张辜二人关系也非同一般。而这部书正是辜出版于1901年的个人首部英文文集《总理衙门论文集》(Pa⁃persfromaViceroy’sYamen),又名《尊王篇》。罗振玉(1866-1940)认为该书申明中国大义,令欧洲人大为感动,并称“辛丑议和”的成功也有此书功劳一份。(《外务部左丞辜君传》)赵凤昌也曾记述辜邀请他题写书目的情形:“《尊王篇》成,告余将付刊。并属余题签,余谢不工书。曰:非为书也,见吾两人意耳。乃题之,又为题《中庸》译本签,今犹在两书首。”辜为报答赵的知遇之恩而邀其题签,但这一举动有着耐人寻味的象征意义。仿佛是冥冥之中的一种巧合,赵凤昌不仅是辜鸿铭在政途上的引路人,也成了他在学术上的起航者。赵所题写的作品,一本是辜的首部英文文集,另一本则是使辜蜚声中外的儒学英译。此后,辜鸿铭在学术界的努力就再没停下过。从某种意义上讲,赵凤昌请辜鸿铭来作序是对辜的再次提携,而《题辞》的发表也似乎是辜对赵题签的一个回应。赵辜之间的这一题一序,也正所谓“秀才人情纸半张”,平淡的笔墨之中饱含着浓情与厚意。

图章“平易近人”

凌叔华在一篇回忆性的文章中曾记载,辜鸿铭晚年在北京常常与她的父亲、张之洞幕府“六君子”之一的凌仲桓往来。有一次谈论到篆刻图章,辜说:“我要印上我一生的履历,像‘生在南洋,学在西洋,婚在东洋,仕在北洋’”。为的是和康有为的“周游三十六国”印章来一试高下。然而我们已无从知晓之后辜鸿铭到底是否真的刻了这样一枚印章,可这段轶事却给辜留下了一个“东西南北人”的绰号。(《记我所知道的槟城》)

现在所见的、收藏在辜鸿铭日本友人处的几幅字帖真迹中,无一带有辜氏的印章。所幸在辜鸿铭这通信札的落款处,我们可以清晰地看到一方图章的印记:平易近人。这一四字成语源自司马迁的《史记·鲁周公世家》:平易近民,民必归之。辜鸿铭曾在《中国人的精神》的第一章中专门探讨过周公之礼,并称周公为“伟大的政治家”。在1910年10月22日写信向卫礼贤推荐旨在“唤起对中华文明兴趣”的书单时,辜最为看重的是那些能够简要描述中国历史上伟人的书籍,其中排在第一位的便是周公。他认为中国最聪明的三个人是“周公、纪晓岚和沈曾植”。(兆文钧《辜鸿铭先生对我讲述的往事》)当然,能够解释辜氏篆刻这枚图章的最直接证据,莫过于《张文襄幕府纪闻》中的一则“庸言庸行”,其篇尾如是道:“余尝撰联以自勖曰:不忮不求,淡泊明志;庸言庸行,平易近人。”(《辜鸿铭文集》)若干年后,辜鸿铭唯一的儿子出生,他起名为“辜守庸”,其中含义,想必也不言自明吧。

辜鸿铭这一纸信札的现世,是一段尘封的历史的瞬间定格,辜鸿铭在早期的鲜活性格和鲜明形象,以及他与赵凤昌的人物关系,使我们在纸与墨的融合间隙得以一瞥。可惜的是,目前发现的两人间通信只此一封,然而辜赵在长达四十多年的交往中,必定有更多的鸿雁传书。这些信函的缺席使人不无遗憾,但同时它不也正像是信笺字行间的留白一样,给现世读者以更多的想象空间吗?

本版主要内容

- 秀才人情纸半张:辜鸿铭致赵凤昌的一通信札 (下)吴思远2018-12-14