卫礼贤的“译书单”

卫礼贤的“译书单”

卫礼贤(后排左二)和礼贤书院的师生

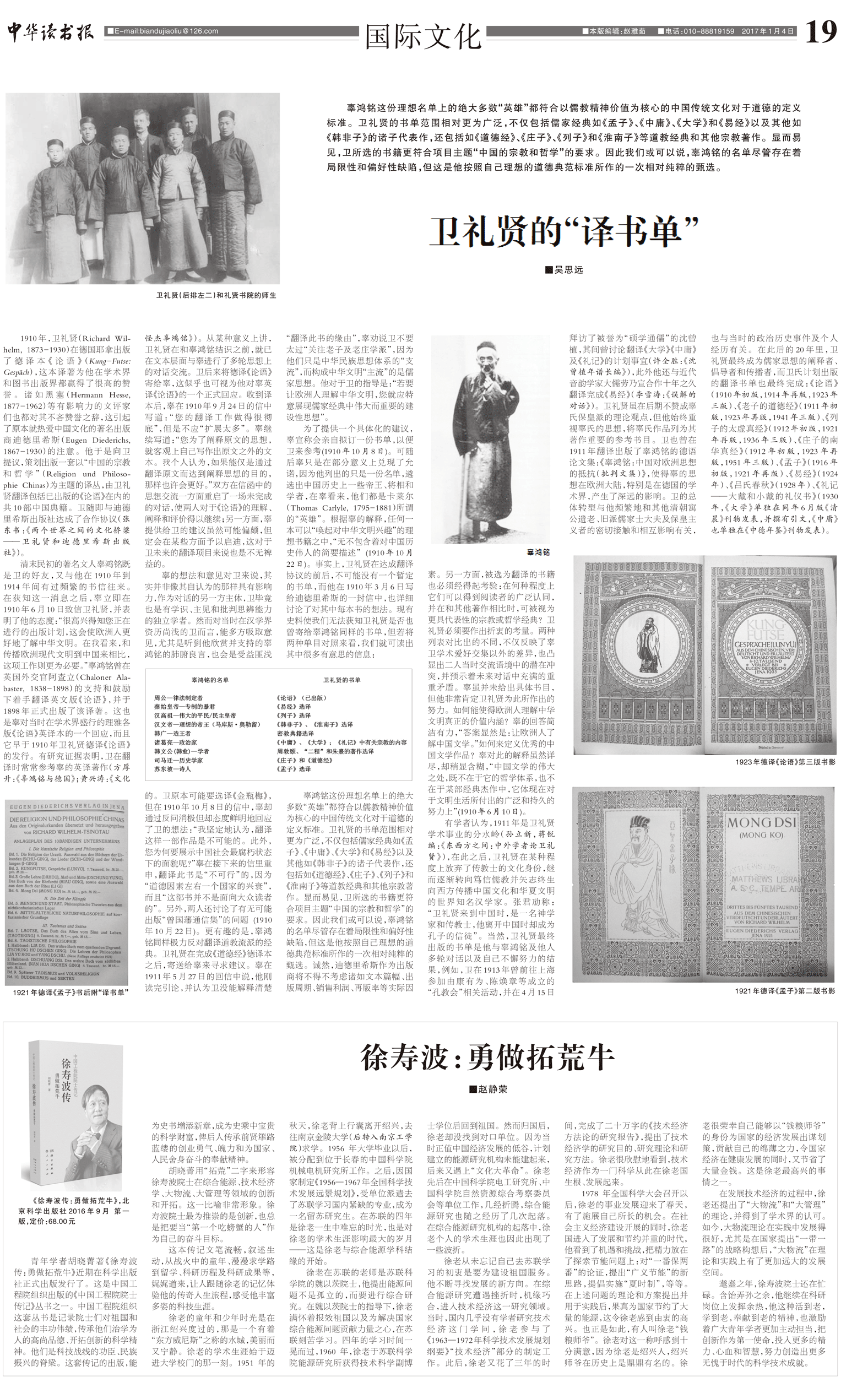

1921年德译《孟子》书后附“译书单”

辜鸿铭

1923年德译《论语》第三版书影

1921年德译《孟子》第二版书影

辜鸿铭这份理想名单上的绝大多数“英雄”都符合以儒教精神价值为核心的中国传统文化对于道德的定义标准。卫礼贤的书单范围相对更为广泛,不仅包括儒家经典如《孟子》《中庸》《大学》和《易经》以及其他如《韩非子》的诸子代表作,还包括如《道德经》《庄子》《列子》和《淮南子》等道教经典和其他宗教著作。显而易见,卫所选的书籍更符合项目主题“中国的宗教和哲学”的要求。因此我们或可以说,辜鸿铭的名单尽管存在着局限性和偏好性缺陷,但这是他按照自己理想的道德典范标准所作的一次相对纯粹的甄选。

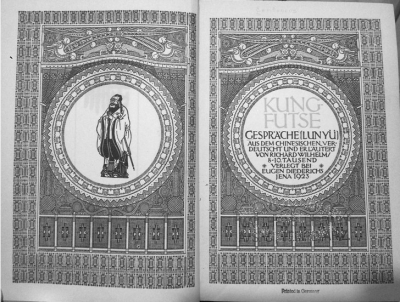

1910年,卫礼贤(RichardWil⁃helm,1873-1930)在德国耶拿出版了德译本《论语》(Kung-Futse:Gespäch),这本译著为他在学术界和图书出版界都赢得了很高的赞誉。诸如黑塞(HermannHesse,1877-1962)等有影响力的文评家们也都对其不吝赞誉之辞,这引起了原本就热爱中国文化的著名出版商迪德里希斯(EugenDiederichs,1867-1930)的注意。他于是向卫提议,策划出版一套以“中国的宗教和哲学”(Religion und Philoso⁃phieChinas)为主题的译丛,由卫礼贤翻译包括已出版的《论语》在内的共10部中国典籍。卫随即与迪德里希斯出版社达成了合作协议(张东书:《两个世界之间的文化桥梁——卫礼贤和迪德里希斯出版社》)。

清末民初的著名文人辜鸿铭既是卫的好友,又与他在1910年到1914年间有过频繁的书信往来。在获知这一消息之后,辜立即在1910年6月10日致信卫礼贤,并表明了他的态度:“很高兴得知您正在进行的出版计划,这会使欧洲人更好地了解中华文明。在我看来,和传播欧洲现代文明到中国来相比,这项工作则更为必要。”辜鸿铭曾在英国外交官阿查立(ChalonerAla⁃baster,1838-1898)的支持和鼓励下着手翻译英文版《论语》,并于1898年正式出版了该译著。这也是辜对当时在学术界盛行的理雅各版《论语》英译本的一个回应,而且它早于1910年卫礼贤德译《论语》的发行。有研究证据表明,卫在翻译时常常参考辜的英译著作(方厚升:《辜鸿铭与德国》;黄兴涛:《文化怪杰辜鸿铭》)。从某种意义上讲,卫礼贤在和辜鸿铭结识之前,就已在文本层面与辜进行了多轮思想上的对话交流。卫后来将德译《论语》寄给辜,这似乎也可视为他对辜英译《论语》的一个正式回应。收到译本后,辜在1910年9月24日的信中写道:“您的翻译工作做得很彻底”,但是不应“扩展太多”。辜继续写道:“您为了阐释原文的思想,就客观上自己写作出原文之外的文本。我个人认为,如果能仅是通过翻译原文而达到阐释思想的目的,那样也许会更好。”双方在信函中的思想交流一方面重启了一场未完成的对话,使两人对于《论语》的理解、阐释和评价得以继续;另一方面,辜提供给卫的建议虽然可能偏颇,但定会在某些方面予以启迪,这对于卫未来的翻译项目来说也是不无裨益的。

辜的想法和意见对卫来说,其实并非像其自认为的那样具有影响力,作为对话的另一方主体,卫毕竟也是有学识、主见和批判思辨能力的独立学者。然而对当时在汉学界资历尚浅的卫而言,能多方吸取意见,尤其是听到他欣赏并支持的辜鸿铭的肺腑良言,也会是受益匪浅的。卫原本可能要选译《金瓶梅》,但在1910年10月8日的信中,辜却通过反问消极但却态度鲜明地回应了卫的想法:“我坚定地认为,翻译这样一部作品是不可能的。此外,您为何要展示中国社会最腐朽状态下的面貌呢?”辜在接下来的信里重申,翻译此书是“不可行”的,因为“道德因素左右一个国家的兴衰”,而且“这部书并不是面向大众读者的”。另外,两人还讨论了有无可能出版“曾国藩通信集”的问题(1910年10月22日)。更有趣的是,辜鸿铭同样极力反对翻译道教流派的经典。卫礼贤在完成《道德经》德译本之后,寄送给辜来寻求建议。辜在1911年5月27日的回信中说,他刚读完引论,并认为卫没能解释清楚“翻译此书的缘由”,辜劝说卫不要太过“关注老子及老庄学派”,因为他们只是中华民族思想体系的“支流”,而构成中华文明“主流”的是儒家思想。他对于卫的指导是:“若要让欧洲人理解中华文明,您就应特意展现儒家经典中伟大而重要的建设性思想”。

为了提供一个具体化的建议,辜宣称会亲自拟订一份书单,以便卫来参考(1910年10月8日)。可随后辜只是在部分意义上兑现了允诺,因为他列出的只是一份名单,遴选出中国历史上一些帝王、将相和学者,在辜看来,他们都是卡莱尔(ThomasCarlyle,1795-1881)所谓的“英雄”。根据辜的解释,任何一本可以“唤起对中华文明兴趣”的理想书籍之中,“无不包含着对中国历史伟人的简要描述”(1910年10月22日)。事实上,卫礼贤在达成翻译协议的前后,不可能没有一个暂定的书单,而他在1910年3月6日写给迪德里希斯的一封信中,也详细讨论了对其中每本书的想法。现有史料使我们无法获知卫礼贤是否也曾寄给辜鸿铭同样的书单,但若将两种单目对照来看,我们就可读出其中很多有意思的信息:

辜鸿铭这份理想名单上的绝大多数“英雄”都符合以儒教精神价值为核心的中国传统文化对于道德的定义标准。卫礼贤的书单范围相对更为广泛,不仅包括儒家经典如《孟子》《中庸》《大学》和《易经》以及其他如《韩非子》的诸子代表作,还包括如《道德经》《庄子》《列子》和《淮南子》等道教经典和其他宗教著作。显而易见,卫所选的书籍更符合项目主题“中国的宗教和哲学”的要求。因此我们或可以说,辜鸿铭的名单尽管存在着局限性和偏好性缺陷,但这是他按照自己理想的道德典范标准所作的一次相对纯粹的甄选。诚然,迪德里希斯作为出版商将不得不考虑诸如文本篇幅、出版周期、销售利润、再版率等实际因素。另一方面,被选为翻译的书籍也必须经得起考验:在何种程度上它们可以得到阅读者的广泛认同,并在和其他著作相比时,可被视为更具代表性的宗教或哲学经典?卫礼贤必须要作出折衷的考量。两种列表对比出的不同,不仅反映了辜卫学术爱好交集以外的差异,也凸显出二人当时交流语境中的潜在冲突,并预示着未来对话中充满的重重矛盾。辜虽并未给出具体书目,但他非常肯定卫礼贤为此所作出的努力。如何能使得欧洲人理解中华文明真正的价值内涵?辜的回答简洁有力,“答案显然是:让欧洲人了解中国文学。”如何来定义优秀的中国文学作品?辜对此的解释虽然详尽,却稍显含糊,“中国文学的伟大之处,既不在于它的哲学体系,也不在于某部经典杰作中,它体现在对于文明生活所付出的广泛和持久的努力上”(1910年6月10日)。

有学者认为,1911年是卫礼贤学术事业的分水岭(孙立新,蒋锐编:《东西方之间:中外学者论卫礼贤》),在此之后,卫礼贤在某种程度上放弃了传教士的文化身份,继而逐渐转向笃信儒教并矢志终生向西方传播中国文化和华夏文明的世界知名汉学家。张君劢称:“卫礼贤来到中国时,是一名神学家和传教士,他离开中国时却成为孔子的信徒。”当然,卫礼贤最终出版的书单是他与辜鸿铭及他人多轮对话以及自己不懈努力的结果,例如,卫在1913年曾前往上海参加由康有为、陈焕章等成立的“孔教会”相关活动,并在4月15日拜访了被誉为“硕学通儒”的沈曾植,其间曾讨论翻译《大学》《中庸》及《礼记》的计划事宜(许全胜:《沈曾植年谱长编》),此外他还与近代音韵学家大儒劳乃宣合作十年之久翻译完成《易经》(李雪涛:《误解的对话》)。卫礼贤虽在后期不赞成辜氏保皇派的理论观点,但他始终重视辜氏的思想,将辜氏作品列为其著作重要的参考书目。卫也曾在1911年翻译出版了辜鸿铭的德语论文集:《辜鸿铭:中国对欧洲思想的抵抗(批判文集)》,使得辜的思想在欧洲大陆,特别是在德国的学术界,产生了深远的影响。卫的总体转型与他频繁地和其他清朝寓公遗老、旧派儒家士大夫及保皇主义者的密切接触和相互影响有关,也与当时的政治历史事件及个人经历有关。在此后的20年里,卫礼贤最终成为儒家思想的阐释者、倡导者和传播者,而卫氏计划出版的翻译书单也最终完成:《论语》(1910年初版,1914年再版,1923年三版)、《老子的道德经》(1911年初版,1923年再版,1941年三版)、《列子的太虚真经》(1912年初版,1921年再版,1936年三版)、《庄子的南华真经》(1912年初版,1923年再版,1951年三版)、《孟子》(1916年初版,1921年再版)、《易经》(1924年)、《吕氏春秋》(1928年)、《礼记——大戴和小戴的礼仪书》(1930年,《大学》单独在同年6月版《清晨》刊物发表,并撰有引文,《中庸》也单独在《中德年鉴》刊物发表)。

本版主要内容

- 卫礼贤的“译书单”吴思远2018-12-14