文化的DNA与文明密码——“汉字三千年”展览的文化价值探索

文化的DNA与文明密码——“汉字三千年”展览的文化价值探索

日本前首相鸠山由纪夫参观“汉字三千年”文物巡展京都站

武则天除罪金简

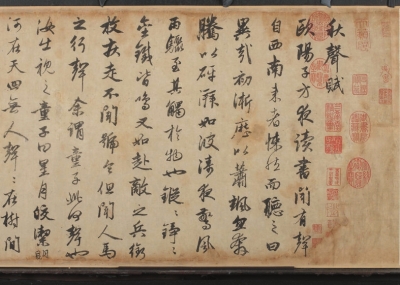

赵孟頫《行书秋声赋卷》(局部)

井真成墓志拓片

编者按:大型中国文物国际展览“汉字三千年——汉字的历史与美学”,于2016年末在日本东京首展,获得了国际媒体和文化机构的广泛赞誉,第二站京都展于2017年3月24日在京都市美术馆别馆隆重开幕。本次展览由中国人民对外友好协会、中国国家文物交流中心主办,日本黄山美术社策划承办。展览分为“汉字的历史”“汉字的美”两个篇章,展出了共计110件文物,其中包括23件中国一级文物。

一

是什么让我们成为中国人,又是什么让中华民族的文化与文明有别于世界其他民族?最近有学者在美洲印第安人的遗址中发现了甲骨文,并且印第安语中的“花”与“河”与中文的发音非常相似,甚至有学者认为印第安人就是约三千多年以前周王朝打败殷商后,殷商遗民逃亡至美洲的后裔,以至于有些学者认为印第安就是印第安人问候“殷地安”的发音。但是,即便印第安人的五官特征和我们很相近,为何我们仍很难将印第安人视作中国人或者视他们为华夏民族的后裔呢?这,是一个非常值得思考与探索的问题。

历史总是在更迭的,国土在更迭中也是有所变化的,但是无论如何变化,为何总有些东西是没有或者极少变化的?中国历史上有许多被少数民族甚至外来民族统治的经历,比如五胡十六国,甚至连伟大的唐王朝都是有一部分鲜卑族的血脉,元代与清代更是典型的少数民族政权,又是为何我们仍旧视他们为我们华夏文化的一部分,甚至构成了极为重要的历史篇章呢?

其中的核心,便是文化,而文化更是依赖文字进行链接与构建的。

这次的“汉字三千年”展览,便是试图通过文字将中华文化赖以传承的DNA与文明的密码进行传递。许多记者和朋友曾产生疑惑,为何叫汉字“三千年”?而不是汉字“五千年”或者汉字“八千年”呢?其实答案也很简单,目前中华文化可考的历史实际上只有三千七百年(二里头遗址碳十四测定的年代距今不多于3700年)。在之前,中华文化更多是在传说与想象中流传,以至于毛泽东主席在《贺新郎·读史》中写到:“五帝三皇神圣事,骗了无涯过客。”在中国第一部系统分析汉字字形和考究字源的许慎《说文解字》序中,开头便写到“古者庖牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物;于是始作易八卦,以垂宪象。及神农氏,结绳为治,而统其事。庶业其繁,饰伪萌生。黄帝史官仓颉,见鸟兽蹄迒之迹,知分理可相别异也,初造书契。”庖牺氏便是伏羲,毫无疑问伏羲不会是发明八卦的人,因为伏羲只是一个传说,而神农与仓颉也没有任何证据证明他们曾经存在,文字,不可能是某一个个人发明的。

然而,这并不是最重要的,最重要的是我们从文字中获取了什么。比如我们今天仍旧使用的“中国”一词,早在西周就已经出现,目前发现的“中国”二字出现最早的物证是西周的“何尊”上的铭文:“曰:‘余其宅兹中国,自之乂民。’”而这两个字从中央之邦、中央之国变成了中华民族的代名词,仅仅是一种偶然吗?那为何每一个少数民族政权都不遗余力地想证明自己是“中国”呢?中国二字代表的绝非是地域范围,而是一种文化价值和思想观念。今天的中国人也依然生活在“中”这种思想文化中,我们将政府核心称作“中央”,中医将人的胆称作“中正之官”,而鼻子正下方有一个“人中”穴。这些绝不是物理意义上的中,而是哲学和思想意义上的中,和西方的center是两个概念,这体现了中国人独有的思考方式和认知方式,西方人不会认为某个不存在的东西会是中心的。

而这种文化的DNA正是存在于文字之中,这也是我们试图举办一场以文字文物为核心的展览的第一个初衷。因为全人类文化中只有汉字一种文字仍旧保有其三千年以前的含义,也仅有汉字一种文字,让现代的中国人稍加训练便能识别三千年以来的文字,并且一个受过高中教育的人大致能够读懂三千年以前一句话的含义。这在任何其他的国家几乎都是不可思议的事情:今天的伊朗和伊拉克的高中生不可能识别苏美尔人记事的泥板,今天西班牙的年轻人也不可能读懂一本拉丁语的书籍。这,是中国文化的独特性,也是汉字的魅力所在。

二

“汉字三千年”展览的第一个篇章是“汉字的历史”,用在中国历史上极具代表性的文物展示了从甲骨文到行书的演变过程。若是将关注点放到这次展览最早的展品《“岁于中丁”牛胛骨卜辞》、《壬申有鹿龟腹卜辞》,时间又将我们带到那个陌生的殷商,之所以陌生,是因为那个时代对我们来说非常遥远——不仅仅是时空距离上的遥远,也是思想意义上的遥远。殷商之后的西周是一个农业社会,而在其后的两千多年里,直到清王朝的灭亡,我们依旧是农业社会,农业社会的思考方式是非常类似的;而殷商则是商业民族,思考的方式可能完全不同。思想界对商周的不同得出过一个定论,认为殷商时代是“残民事神”,西周时代是“敬天保民”,其中的区别也实在太明显了。占卜,虽然今天依旧兴盛不衰,然而对于殷人来说,占卜的意义却不完全一样。殷商时代的甲骨卜辞中有“焚小母”“焚永女”,据说就是焚烧女性巫觋来求雨,换而言之就是人牲。人牲起源的具体时间并不可考,只知道兴盛于商代,周代开始大幅度减少,代之以泥木人形的制品殉葬。然而即便是以泥木人形代替,孔夫子仍旧愤怒地诅咒:“始作俑者,其无后乎!”孔夫子似乎喜欢和向往西周,而对殷商则没什么好感。

时间进入西周,中国的文化似乎开启了一条不一样的道路。比如我们重要的展品《车工鼓》便是公元前770年左右的一个石鼓,鼓上以诗歌的方式讲述了车工造车的坚固华丽,驾车的马雄壮整齐。“御车即工,御马即同。”这种诗歌的形式和《诗经》极为相似,因此读起来就不是那么费力,现代人大致可以明白其中的含义。

而《鄂君启金节》则是另一个重量级展品,这个金节便是战国楚怀王时期的交通运输通行证,详细规定了鄂君启水路、陆路交通运输的路线、运载额、运输种类和纳税情况,是研究战国时楚国交通、政治、经济、地理和商业赋税制度的珍贵资料。或许,如今那些重型的“货车”很难再寻觅了,或许找到了也无法再开口,然而这枚金节,却在2300多年以后向我们讲述了一段尘封的历史。

历史是有趣的,在遥远的西周早期,车工鼓出土的地方还被称为“西狄”,而鄂君启金节出土的地方被华夏族称之为“南蛮”,如今它们已都是华夏族后裔居住的地方。并不是谁灭了谁,而是大家都学会了用一种方式思考,都习惯于在一种文化下生活。虽然“西狄”的称呼在今天只见于学者的口中,然而在北方的传统地带,尤其是一些农村,仍旧习惯于将说南方话的外地人称为“南蛮子”,这称呼早已没有任何的敌意,而从这称呼中可见西周的文化影响之深远。我们今天所形成的礼仪、习俗,有太多都是来自于两千多年以前的西周,只是如今的人无法将其串联起来罢了,当然,这是题外话。而当我们看到西周时期的文字,还是会很容易辨认出“王”“上”“下”“正”等文字,而带心字的“德”,也是从西周开始出现的,并且已经具备了今天的意思。难怪孔子总是怀念西周时期的“礼”与“乐”了,礼、乐是中华文化秩序赖以延续的核心,甚至我们的思维模式,都有可能来自于遥远的西周。别忘了,只有中国人会祭祀祖宗,宗法制度,应该也是从西周开始完备的。而中国人的祖宗,有奇功的变成了神,如炎帝、黄帝,有思想的变成了圣,如孔子、孟子,没什么成就的就只能变成鬼,如我们大家的祖宗,这一点,我们比较务实。

既然“汉字三千年”是一个关于汉字文化历史和汉字艺术的展览,就无需每一件文物都介绍。如今所能够发现的最早的墨迹,应该就是在战国。春秋末期至战国初期,是中华文化最为璀璨的时代,这个时代诞生了足以照耀中国和世界的诸子百家。更有趣的是,孔子、苏格拉底、释迦牟尼等都差不多生活在同一个时间段内,以至于德国思想家卡尔·雅斯贝尔斯在《历史的起源与目标》一书中第一次把公元前500年前后同时出现在中国、西方和印度等地区的人类文化突破现象称之为“轴心时代”。我们的展品之中便有与之同时代的竹简,竹简不仅仅是目前所能发现的最早的书写痕迹载体,更是研究战国时代思想与社会文化的重要工具,许多重要的法律条文、社会生活信息、思想著作都记录在这些竹简之上,让我们可以窥见战国时期的方方面面。

篇幅有限,不能对每一件文物都作详细的分析,但通过这些文物,我们却能够将中国古人如何思考、如何生活进行有趣的串联,若再将我们所熟知的历史人物、历史故事与这些文物联系起来,在我们头脑里面展现的便是一幅幅生动的历史画面。面对兵马俑的时候,我们不仅仅是在观赏一件工匠精心制作的陶俑,它也不仅仅是大秦帝国一个军官的模样,它带给你的是一系列的疑问——如此盛极一时、不可一世的大秦帝国,又是如何在那么短的时间内盛极而衰,那指鹿为马的赵高又是如何将一代名相谋害致死?李斯又为何将他的同学、大思想家韩非设计陷害?韩非可是对人性看得极为透彻的大思想家,他又怎样轻信了李斯的诡计呢?在《除罪金简》面前,我们能够想象的是那个心机与豪情并存的武则天,她是将日月当空作为自己名字的一代女王,也是她发明了“天后”的称呼。这一切,不是故事,而是历史的帷幕,拉开这帷幕,看到的是历史的沧桑与多变。

另外值得一提的是井真成的墓碑,井真成和小野妹子、空海、阿倍仲麻吕一样,都是来中国作友好交流的日本人,他们开启了日本新的历史时代,以至于今天我们有机会在京都与奈良得以看到大唐的模样。在井真成的墓碑上,中国第一次出现了“日本”二字,这两个字与中国二字你来我往了一千多年,日本人自己承认他们的文化来自中国,对中国的历史敬畏有加。大唐早已不在,然而大唐的投影,如今依然留在京都、奈良那千百座的寺庙之中。

三

展览的第二篇章叫“汉字的美”,汉字的书写恐怕是世界上唯一一种有资格称之为高深艺术的技艺吧?虽然其他文字,也有人将其美化书写,但是恐怕只能称作美术,而无法称之为艺术。崔瑗在《草书势》中说:“观其法象,俯仰有仪;方不中矩,圆不中规。抑左扬右,望之若欹。兽跂鸟跱,志在飞移……”这哪是在描写书法,你不觉得他在描述星空那捉摸不定的星云吗?这,就是书法的魅力,两千多年里一直兴盛不衰,多少帝王将相、文人名士以书法为毕生最重要的追求。唐玄宗更是对王羲之的《兰亭序》痴迷有加,不仅命令他善书的大臣褚遂良、虞世南、冯承素将其临写摹刻,更是贪婪地将这绝世珍宝带进了自己的坟墓,至今音讯全无。

书法,不仅仅是美的,更是一种中国文化的精神性呈现,蔡邕在《书论》中说:“书者,散也。欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之……”这里的散怀抱,便是将内心释放,进入一种近似于“空灵”的状态,放弃一切的思索,将性灵浸入到笔墨与纸张中去。很难解释,为何独在中国诞生了书法艺术,它的审美也饱含了典型的东方思想,王羲之说:“……用笔,有偃有仰,有欹有侧有斜,或小或大。”而书写的急徐、轻重、浓淡,章法的疏落或紧密、清新或厚重,构成了中国书法独有的哲学式审美,仅凭这一点,它就高出西方绘画许多,直到西方现代主义美术兴起,才有西方艺术家受到书法的启发来关注哲学式的表达方式。当你看到泰山刻石的沉着雍容、看到王羲之王献之的洒脱飘逸、看到欧阳询的险绝惊奇、看到颜真卿的气势磅礴、看到苏轼的豪情多姿,你会不为所动吗?

“汉字三千年”展览中有许许多多的经典作品,怀素的《千字文》拓片是其中的代表,古人以“颠张醉素”来形容他与张旭的书写风格,唐任华有诗写道:“狂僧前日动京华,朝骑王公大人马,暮宿王公大人家。谁不造素屏,谁不涂粉壁。粉壁摇晴光,素屏凝晓霜。待君挥洒兮不可弥忘,骏马迎来坐堂中,金盘盛酒竹叶香。十杯五杯不解意,百杯之后始颠狂。……”这篇《千字文》便可以感受他急风骤雨般的疏狂,酣畅淋漓,意犹未尽!而另一件经典作品,赵孟頫书写的《秋声赋》也是这次展览中的明星作品,欧阳修在他这篇著名的赋中写道:“嗟乎!草木无情,有时飘零。人为动物,惟物之灵;百忧感其心,万事劳其形;有动于中,必摇其精。”而赵孟頫一开始的书写四平八稳,但是到了这里,也开始随着文字的内容情绪波动起来,用笔变化增多。可见赵孟頫也是才情与魅力足以与唐宋的大家相提并论的天才。

“别人笑我太疯癫,我笑他人看不穿,不见五陵豪杰墓,无花无酒锄作田。”写出这样诗句的人,一定不是等闲之辈,没错,他正是唐寅,人称风流才子的唐伯虎。后世有多少他的传说在不停地流传,有多少真的和他有关我们不得而知,

然而他在诗画与书法上的才华却是让人从心底里喜欢敬佩。他的书法代表作品之一的《落花诗》也在本次展览上出现了“衰老形骸无昔日,凋零草木有荣时。和诗三十愁千万,肠断春风谁得知?”一个伤春悲秋的诗人,一个完美主义的艺术家,岂止是在感怀花瓣的掉落,更是慨叹生命的脆弱,时光的易老。

书法,总是和文字相生相伴,历代的大书法家,有几个不是能诗善作的学者?没有文学的想象力,又岂能将书写变成艺术?他们是将书写、心灵、知识、情怀融会贯通的艺术家,在中国文化中,尤其是在两年多年的帝王统治时期,文人心中都有一个田园,在官场失意之时,得以慰藉失落,而书法,也是中国文人的精神田园,既寄托了梦想,又安放了灵魂。

本版主要内容

- 文化的DNA与文明密码——“汉字三千年”展览的文化价值探索王灏2018-12-14