奥利机场的叛逃者

奥利机场的叛逃者

《间谍桥》海报

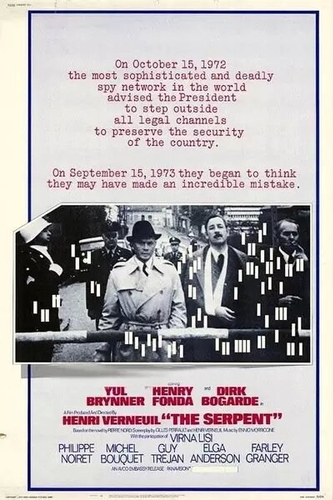

《蛇》海报

《复仇:一个以色列反恐小组的真实故事》书影

在中国电影老观众的记忆中,法国影片《蛇》(LeSerpent)有特殊的位置。它不属于永恒经典,也未必能充当一代人的集体记忆,一次次重放或写入电影史。但如果你问20世纪70年代前出生的铁杆影迷,会有人记得这部30多年前的老片,未必讲全情节,但在某80年代怀旧的饭局上,没准谁会冒出一句:你们还记得电影《蛇》吗?

一、“冷战”大片

1973年法国拉卜埃第公司出品的《蛇》,在法国电影史上并没留下很重的一笔,研究资料少,影评寥寥。它也曾改头换面打进美国电影市场,北美发行时,片名改成《从莫斯科飞来的夜间航班》(The Night Flight From Moscow)。其实,此片本来就是给美国观众量身定做的。法国导演亨利·维纳尔(Henri Verneuil)为影片装备了强大的好莱坞明星阵容,主演亨利·方达(Henry Fonda)、尤伯莱纳(Yul Brynner)、德克·博嘉德(Dirk Bogarde),清一色当红巨星。加上饰演过名片《老枪》的法国明星菲立普·努瓦雷(Philippe Noiret),此片堪称不折不扣的国际豪华阵容。台词用法、英、德、俄四国语言,故事空间跨越苏联、法、美、英、德、比利时等地缘大国,当年肯定算国际化大制作。可美国影评也反应冷淡,有关《蛇》的文字很少,它似乎落入了记忆的黑洞,但对中国观众的意义非凡。

20世纪80年代初,《蛇》引进大陆。当年最有影响的《大众电影》,以封面剧照隆重推出。1982年1月号刊出胡思升的文章《〈蛇〉的启示——评法国影片〈蛇〉》,说片子对国人有个最大的启示:“西方间谍机关那些为普通人闻所未闻、见所未见的现代化特务手段:从测慌器到模拟发声器,从五花八门的窃听器到室内闭路电视录像装置,是会增长见识并有所启示的。我们没必要因此而草木皆兵……”那是“冷战”年代,在国人心目中,美国乃特务之乡。片中“五花八门”的间谍技术,着实让我们大吃一惊,以至有“草木皆兵”之虞。这是部间谍悬疑片,还带点科教片的味道。不少桥段配上画外音,不厌其烦地讲解中央情报局如何使用测谎仪、混合录音仿声设备、金属材料分析仪、大型计算机以及窃听和影像拼接等技术。对世界各国媒体的监听与书报翻译,更让中国观众大开眼界。

《蛇》公映前,曾作为“内参片”在外交部、公安部机关内部放映。封闭了多年之后,中国科技水平与西方差距很大,此片很有“科技含量”,从中可以学习军事科学、增长外交知识。今天回头去看,《蛇》在当年的中国,远非先进技术“博览”这一层面所能涵盖。从“文革”转入“新时期”这一历史拐点上,影片传递的信息已超出原意,是法国导演始料未及的。

二、影片原意:地缘政治的博弈

《蛇》拍摄于“冷战”的冰点——1973年,第四次中东战争刚刚爆发、世界石油危机、苏联勃列日涅夫政权骤然加快全球扩张的步伐,插手并控制了阿富汗。法国导演亨利·维纳尔在寒彻刺骨的大背景下,拍摄这部间谍片,要传递怎样的信息?在“冷战”中,法国地位尴尬。作风强硬的总统戴高乐不满美英之间的“兄弟私情”,更不肯任北约由英美主宰,法国不也是世界强权吗?他要求美英法三巨头齐肩共管欧洲事务,附带法属阿尔及利亚纳入北约防御。但别忘了,法国曾沦为纳粹臣仆,被美英解放。美国老大哥对戴高乐的桀骜不驯置若罔闻。结果法国1966年退出北约,搞独立防御,并单独与华约媾和。戴高乐的自主外交,与其国力式微很不相称,这让法国吃尽苦头。此片为美英法明争暗斗的生动写照:美国霸道却也仁慈,英国邪恶昭彰,被法国人称为“一筐臭气熏天的烂苹果”(《蛇》台词)。战败的西德受尽“凌辱”,默默沦为苏联与英国情报勾结的牺牲品;法国本跃跃欲试,无奈国小力单,“没有本钱”(台词)再展宏图。

《蛇》的基调是自怜自艾:一方面丑化英国情报系统,将北约防御漏洞统统算在英国头上;另一方面对美国暗送秋波,乞怜谅解自己脱离北约的任性,甘愿伏低做小,承认其领导地位。影片结尾耐人寻味,英国双料间谍翻云覆雨,让法国情报局长贝尔东(Lu⁃cienBerthon)苦苦遭受陷害,险些丧命。CIA局长手眼通天,明察秋毫,帮法国人洗清污名,识破苏联反间计。在著名的“间谍桥”——格林尼克大桥(GlienickeBridge)桥头,贝尔东吊着绷带与中情局长押解苏联间谍,换回美国飞行员,挣回法国的“自由世界”资格。

三、蛇之诱惑

法国片的主人公本该是法国人贝尔东,但《蛇》中最出彩的却是苏驻法二等参赞弗拉索夫(Alek⁃seyVlassov)上校和中情局长艾伦·戴维斯(AllanDavies),由他俩推动着情节的跌宕起伏。开篇在巴黎奥利(Orly)机场,弗拉索夫上校应召回国,与夫人准备搭机前,抛下妻子跑进法国警局避难。如今去巴黎我们只知道戴高乐机场,占地“广袤”,航站楼之间距离遥远。90年代初,北京首都机场还很小,只有一个航站楼。落地巴黎时,我觉得戴高乐机场简直不可理喻,分明是几个首都机场大小的不同机场,怎么算是一个?后来到奥利机场,其规模与老首都机场相当,狭小寒酸,以运营短程航班为主。而《蛇》的背景在70年代初,戴高乐机场还名不见经传,叫巴黎北机场,奥利才是国际航班起落的大机场。至1974年,北机场重建,变成今天的超现实巨无霸,世界首屈一指,命名戴高乐,奥利才渐渐退出外国游客的视野。

弗拉索夫叛逃,法国情报局意识到逮住一条大鱼,局长贝尔东亲自审讯,非搞出重大情报不可。他算盘打错了,苏联上校没打算与法国交易,借宝地出逃而已,他的目标是美国,要求送他去美驻法使馆后才开口。贝尔东用尽伎俩,无功而返,慨叹道:“法国没有本钱收买叛国者。”镜头切换,位于弗吉尼亚州兰利的中央情报局大楼,弗拉索夫已顺利抵美,骗过测谎仪,赢得局长艾伦·戴维斯的信任,开口吐露绝密情报。他将克格勃渗透北约的间谍网和盘托出,瞠目结舌的美国人才明白,位居关键地位的西德将军、法国情报高官都是苏联间谍。北约内部的大清洗开始了。西德军方高层一个接一个神秘自杀,法情报局长贝尔东被追杀,险些丧命。到片尾才真相大白,弗拉索夫其实假意叛逃,而真在执行克格勃任务:与英情报局M16高官飞利浦·博伊尔(PhilipBoyle)合谋颠覆北约防御。CIA知道真相已晚,北约组织遭遇重创,追悔莫及。间谍一旦暴露就没有价值了,戴维斯只好用弗拉索夫交换一名普通被俘飞行员,“废物利用”。间谍桥上,“邪恶”的克格勃上校跨过大桥中线上的两大阵营边界,与相向而来的美国飞行员擦肩而过,脸上露出一丝难以察觉的得意微笑。他是间谍战的胜利者。煽情的音乐响起,夕阳雾霭中,戴维斯与贝尔东相视无语,美法算彼此谅解了。

70年代,意、法、德盛产政治娱乐片,《蛇》也属这一流行类型。此片色调阴郁,是欧洲左翼影人讽喻西方世界内部偏执的“红色恐怖”(RedMenace),延续着好莱坞批判麦卡锡主义的传统。《蛇》取材欧洲的间谍丑闻——60年代震惊世界的剑桥间谍帮案。“二战”前,一帮从剑桥大学毕业的年轻人加盟英国情报局,私下却憧憬共产主义的浪漫理想,心甘情愿效力斯大林,直到60年代身份败露。剑桥间谍帮为苏联提供了大量北约绝密情报,最终潜逃莫斯科,成为苏联英雄。

《蛇》的法式幽怨,一方面是嫉恨老大哥偏袒英国堂弟,冷落自己,另一方面是怨毒英国人不争气,“一筐烂苹果”坏了整个北约防御,这种情绪恐怕不能传递给80年代的中国观众。本片虽然面向国际市场,多语种、国际阵容,但当年中国观众的审美是第三世界叙事,《蛇》的路数很陌生,却反而更得喜欢。所以片子未必走通了国际市场,不期然却在中国中了头彩。隔绝了几十年的国人,虽不尽解其意,但新奇、别致的叙事,从一欧洲城市穿越另一美国都邑的眼花缭乱,让人懵懂中发现还需了解这个世界,学习更新技术与电影手段。《蛇》几乎成为每演必看的教科书。今天大家争看美国大片,其实意味不同,看大片是图个乐子,满足娱乐需求。当年这部电影宛如一扇慢慢打开的窗户,求知的目光迫切地聚焦在大屏幕上。这超出原作之意,创作与接受之间出现“扭距”。

四、颠倒的世界图景

“冷战”结束几十年后,世纪末的一代人再看此片,已恍如隔世。北京大学举办“冷战谍影”系列活动,放映《蛇》一片之后,我做了个讲座,年轻学子也说看不懂。世纪末的一代对好莱坞和欧洲电影了如指掌,西方文化与自己的生活息息相关,可惜“冷战”已经远去,地缘纷争的狼烟也尽散去,对青年一代来说,两大阵营为何如此斗狠?“自由世界”也会内部倾轧?历史与当下在时间轴上断裂了。而80年代观众的陌生感,属空间的隔绝,现实空间与银幕上的世界遥不可及。《蛇》以实景拍摄西方大城市,巴黎、西柏林、伦敦和华盛顿乃故事的“主场”,西方观众自然移情到银幕空间里。而莫斯科红场的画面,却出现在CIA大楼放映厅的银幕上,观众从一块银幕上观看另一块银幕,画中有画。中情局在放映苏联官方纪录片,赫鲁晓夫红场阅兵、勃列日涅夫主持克林姆林宫党代会,大段新闻纪录镜头呈现在银幕中的银幕上,两块银幕制造出“距离”感,苏联乃陌生敌国。西方观众意识到摄影镜头的存在,也就明白是苏联的宣传。镜头语言创造的疏离感,与调度实拍巴黎、华盛顿、伦敦镜头的“临场感”,形成鲜明对照。这样,观众便站到中情局和盟国情报官一边,参与评估苏联上校叛逃的虚实。

但当年的中国观众未必能轻易接受影片营造的疏离效果。“冷战”尚未结束,我们看外面的世界如隔岸观火,只有苏联反而亲切可感。毕竟曾为“老大哥”,多年受苏联文艺的熏陶,心目中的英雄是保尔·柯察金,耳边的情歌是《莫斯科郊外的晚上》。西方世界才陌生遥远,心理上的阻隔今天看来难以置信。整个80年代,法、意、美、英、日各国影片蜂拥而至,影院和电视荧屏上充斥西方影视。国人大开眼界,耳熟能详的阿尔巴尼亚、罗马尼亚、朝鲜、越南等社会主义国家电影,渐渐隐退,失却光环。人们心目中的世界图景开始错位、颠倒,银幕上的人物和角色认同也逐渐调整。偶尔看到电视上重播老译制片,如今回顾阿尔巴尼亚、罗马尼亚、朝鲜老片,反而觉得陌生,更异国情调,比西方电影费解。

五、两个时代的间谍

间谍片是喜闻乐见的商业类型,在电影市场上经久不衰。与后“冷战”间谍片相比,《蛇》又颇有独到之处。主人公弗拉索夫这个角色,个人信息交代不多,没有生动的传记性铺垫,以戏剧性突转改变观众的认同:从一个叛逃到自由世界的迷途知返者,到用心险恶的双料间谍。谜底一旦揭开,情节急转直下,观众从爱到恨一瞬之间,这是间谍片的基本套路。《蛇》有何与众不同呢?我们最熟悉的类型是“后冷战”间谍片,主人公身份往往游移不定,属于主流社会之外的“他者”,影片不渲染其政治理念,也不强调其归属的国家或政治共同体。比如美国片《谍影重重》(The Bourne Identity,2002年),主人公杰克·波恩(Jack Bourne),从开始便失去身份和记忆,整个情节是寻回身份的历程。中情局为幕后的邪恶力量,不断阻挠波恩揭开真相,片子基调为反国家。在电影市场全球化的背景下,潜在观众分布在世界各地,要期待世界观众都能移情,必须剥离人物的政治归属,凸显个人境遇的孤独。“他者”与主流、个人与国家之间的疏离感,让观众从自己的经验去体认主人公的无家与落魄,间谍片实际是游荡者的传奇,国家身份、共同体认同与政治意识形态在惊心动魄中消解了。

而在“冷战”硝烟里制作的《蛇》,每个人物都有明确无误的政治身份,而非个体,他们代表国家主权与政治阵营。片中美、英、法、德四国情报局长,俨然是四大国的化身。方达饰演的中情局长艾伦·戴维斯,原型为历史上的艾伦·杜勒斯(AllenDulles,1953至1961年间任中情局长)。渗透到英国情报局M16的间谍飞利浦,原型是剑桥间谍帮的菲尔比(Kim Philby)。历史与虚构掺杂揉混,真伪难辨。最令人难忘的,是时代的气息和政治涵义如此丰厚,乃至今天重温,仍感铁幕的寒凛。与其说《蛇》是间谍片,不如说是政治片,其风格带有很强的现实感。2015年,斯皮尔伯格拍了部《间谍桥》(Bridge of Spies),片中的苏联间谍明显带有弗拉索夫的印记。导演把CIA与克格勃之间的暗斗,讲成没有道德高下的职业对决,间谍各为其主,无善非恶。新一代观众理解人性的高低,不认同政治价值的优劣。

间谍片还有个特点,带观众环球旅游。经典者如《007》《谍影重重》之类,画面从一个城市切到另一个城市,远景俯拍巴黎埃菲尔铁塔、华盛顿纪念碑、林肯纪念堂,近景特写罗马古竞技场、伦敦大本钟等旅游标志。明信片般的风景,观众不出影院,已游历世界。《蛇》也不免俗,取景巴黎、华盛顿、慕尼黑、波恩、伦敦、莫斯科等大都市,画面从一个空间跳切另一空间,却不驻足旅游景点。镜头锁定象征权力的政府设施:爱丽舍宫、苏联驻巴黎使馆、中情局大楼、唐宁街10号、莫斯科红场之类。影片不沉迷于走马观花,而着意勾勒地缘格局与大国博弈的路线图。间谍片虽然是通俗娱乐类型,《蛇》却描绘现实政治的冷硬,再现“铁幕”两侧的明争暗斗、权谋较力。间谍片之所以长盛不衰,生命力正源于惊悚悬疑与现实主义的融贯,两种貌似水火不容的风格,在间谍故事里相遇,携手共舞,生出别样的意趣。

六、“冷战”时代的恐怖主义

一阵急雨落后,夕阳穿云透雾,从空濛的天际射下一道道光束,塞纳河滟潋的清波上,驳船穿行拱桥。瑰色云霞的天幕下,远远的埃菲尔铁塔渐入画境。我忙掏出手机抓拍,香榭丽舍大街上已霓虹初上,人形车影闪灭于霓虹流光之间,一点看不出刚经历过一场惨烈的恐怖袭击。一晚的浩劫,夺去130多人的生命,300多人受伤——2015年11月13日晚,巴黎城区多处爆炸、枪击,血洗了这座艳丽的城市。在新世纪刚刚拉开帷幕之际,“9·11”让世界步入恐怖主义时代,全球恐袭不断,各国政府都将恐怖主义列入首要日程。而在弗拉索夫叛逃的70年代,法、英、德、美情报部也掌握大量的恐怖活动情报,如日本赤军炸弹袭击以色列机场,“黑色九月”制造慕尼黑奥运会惨案,德国红军派焚烧百货商场、袭击政府大楼和美军基地,意大利红色旅绑架杀害前总理莫罗,当时的恐怖主义更触目惊心。但北约情报部门只盯着华约间谍,恐怖主义一碟小菜,视同刑事犯罪,由警察和治安防范就够了。

1984年,乔治·乔纳斯(George Jonas)出版一本纪实文学《复仇:一个以色列反恐小组的真实故事》(Vengeance:The True Story of an Israeli Counter Terrorist Team),曝光70年代以色列摩萨德刺杀“黑色九月”组织的策划者、为慕尼黑惨案复仇的故事。书中有段情节,最能烘托时代氛围。摩萨德特工阿夫纳(化名),与法国一地下恐怖情报掮客路易斯约会,双方彼此不摸底,却一见如故。两人从凯旋门散步到香榭丽舍大街,再转回凯旋门下,互诉衷肠,意犹未尽。路易斯代表法国地下组织LeGroup,掌握欧洲和中东各恐怖组织的情报,但他坚守一个原则,不与政府打交道,野心勃勃将来颠覆一切形式的政府,实现无国界、无国家的乌托邦。阿夫纳咬紧牙关不露身份,让对方以为自己隶属德国红军派。当时的法国情报局,应该就是《蛇》中的“贝尔东”时期。他们眼里只有国家背景的情报渗透,LeGroup或红军派这等无政府组织,眼角也不夹一下。

到21世纪恐怖主义做大,威胁世界的力量不再以国家为依托,世界的敌人以前所未有的形态出现,无论组织方式、渗透渠道、指挥途径、袭击目标或作案手段,都让各国政府猝不及防,缺乏有效手段应对。2005年,斯皮尔伯格把乔纳斯的小说搬上银幕,取名《慕尼黑》(Munich),又是一部应景之作。20世纪的花边轶事,被他讲成反恐时代的主流叙事。小说原作者乔纳斯对电影的评价是:“斯皮尔伯格以21世纪的答案解答20世纪的问题。”“冷战”时代,恐怖主义尚且隐身“壁橱”里,摩萨德秘密派遣暗杀队,曝光后矢口否认故事的真实性,恐怖与反恐两厢都见不得人。乔纳斯80年代出书,斯皮尔伯格2005年拍片,时隔20年,虽是同一个故事,世界观已发生深刻变化。恐怖与反恐都已“出柜”,恐怖组织通过半岛电视台播放斩首人质,美反恐特种兵与CNN一道制作追杀“真人秀”。即使电影《慕尼黑》忠实原著的情节,其精神也已背道而驰。乔纳斯表现反恐部队的牺牲精神,而斯皮尔伯格表达反恐时代的伦理困境。两大意识形态对垒的世界格局灰飞烟灭之后,价值随之暧昧与相对起来。

本版主要内容

- 奥利机场的叛逃者王炎2018-12-14