简议拉丁语在中国(1594—1743)

简议拉丁语在中国(1594—1743)

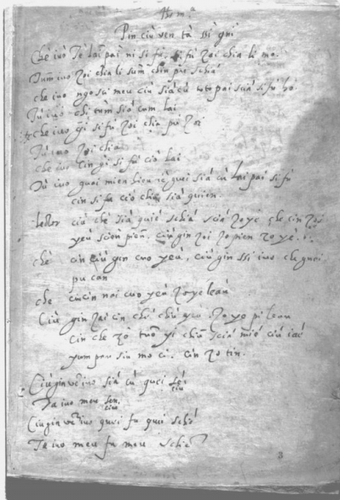

《宾主问答释义》第003页

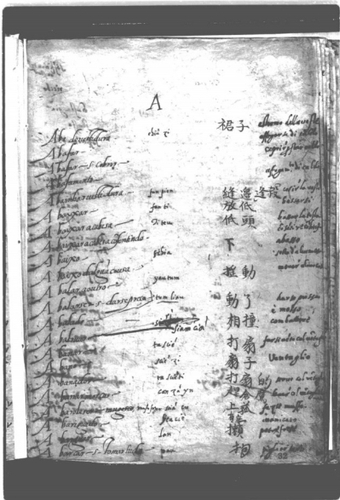

《葡华辞典》正文

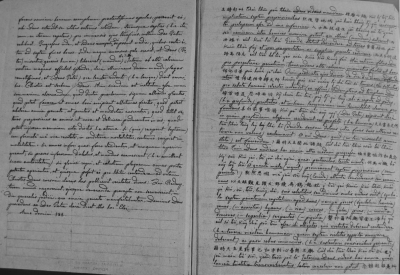

《中国国家图书馆古籍珍品图录》内文

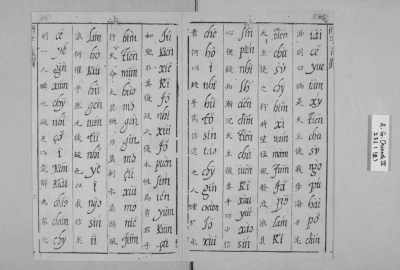

《西字奇迹》内文

拉丁文作为一个死去的语言,在文化上仍然活着,也是我们揭开今天生活和思想来源的真正武器。北京外国语大学历经数十年努力,在意大利慈幼会大学的帮助下,在麦克雷教授的努力下,经李慧这位年轻学者的不懈追求,近日在欧洲语言文化学院正式开设拉丁语本科。这是中国外语教育史上的重大进展,是中国高等教育接续四百年传统、以包容的文化心态拥抱世界文化所迈出的重要一步。

一、晚明时期拉丁语在中国

拉丁语(Latium)原本只是台伯河旁山丘上一个简朴的小村庄使用的语言,“后发展成为一个世界帝国的官方语言和行政语言,并且成为整个帝国大多数居民所使用的口语”。拉丁语传入中国主要是与基督宗教传入中国联系在一起的。基督宗教第一次传入中国是在唐代,但这只是一个教派:聂斯脱利,即中国所说的景教。因为它是从叙利亚传入的,并不涉及到拉丁文,现存“大秦景教流行中国碑”上只有叙利亚文。基督宗教第二次传入中国是在元代,这次传入的是罗马公教,即天主教。此时北京的主教是意大利的方济各会会士孟高维诺(Montecorvino,Giovannida,1247—1328),元大德九年(1305年1月8日)他在给友人的信中说“我已逐渐买下了四十名男童,他们都是异教徒的儿子,年龄在七岁至十一岁之间。在买下时,他们都不懂得什么宗教。我在此对他们施行了洗礼,并且教他们拉丁文和我们的宗教仪式”。这是中国历史上的拉丁语教学之始。同时,孟高维诺还根据《旧约》和《新约》的故事,绘制了六幅图,在这些图下面“各有拉丁、突厥、波斯文说明,因此通晓这三种文字的人,都可以看得懂”。这可能是拉丁文字的字形第一次出现在中国。同时孟高维诺也将《新约全书》和《诗篇》全部翻译成“鞑靼人通用的语言”,这里我们尚不能确定是翻译成汉语还是蒙古语,或者八思巴文,但孟高维诺开启了拉丁文的《新约全书》和《诗篇》翻译成元代语言的先河,他的这点贡献是很大的。孟高维诺已经学会了鞑靼语言,但在泉州的安德鲁(Andrew of Perugia)主教在传教时要靠两名翻译,这恐怕是中国最早的两名拉丁文翻译者,具体姓名不详。

元代天主教由于只是在蒙古贵族中传教,当蒙古人逃亡大漠之后,它也随之消亡了,但却留下了拉丁语教学的史料。

大航海时代,西班牙和葡萄牙分别从印度洋和太平洋相会于中国沿海,耶稣会入华拉开了中华文明与欧洲文明交流的帷幕。从此拉丁语开始进入中国。

澳门圣保禄学院的拉丁文教学

1553年葡萄牙人的船只获得了可以在澳门停泊并贸易的权利,到1557年明政府允许建房久住,这样澳门的葡萄牙人越来越多。随着人口的增长和当地居民的需求,耶稣会在澳门创办了第一所小学,几年后在这所小学开设了拉丁语教育,这是“天主教会在华创办的第一所西式学堂”,也是中国大陆最早的拉丁语教学。

1594年12月1日,圣保禄学院正式成立,这是澳门第一所高等学府,也是中国历史上第一所西式高等学府。他们创办这所学校的目的是让所有进入中国的传教士了解中国,会说中文。学院的课程有三个类别:

人文学科:汉语、拉丁语、修辞学、音乐等;

哲学科:哲学、神学;

自然科:数学、天文历学、物理学、医学等。

当然,拉丁语和葡萄牙语是学院的基本教学语言,拉丁语教学成为一个基础性课程。教学安排如下:

1.拉丁文课上午两个半小时(七至九时半),下午为两个小时(十五时至十七时)。星期六下午为例外,只有一个半小时。

2.每天有拉丁修课的修士,在念完诸圣连祷后重新温习四十五分钟,但告诫日和小讲道日除外。

学校的毕业答辩,全部采用拉丁文,在日常生活中也有拉丁文歌曲和剧作的演出,拉丁文是全校的工作和生活语言。

在这里学习哲学、科学、神学、艺术、中文等课程的,不仅有来华的传教士,也有加入天主教的中国神职人员。例如中国的第一位神父郑玛诺,他就是澳门人,加入天主教后,在圣保禄学院学习,后跟着卫匡国(MartinoMartini,1614—1661)返回欧洲,在意大利罗马完成哲学、神学课程,晋升为神父。还有晚明四大画家的吴渔山,名历,他曾与来华传教士柏应理(Philippus Couplet,1623—1693)关系密切,原本跟随他返回欧洲,期间在圣保禄学院学习过一段时间,记载自己学习拉丁文的情况:

门前乡语各西东,未解还教笔可通。我写蝇头君写爪,横看直观更难穷。

这里描写了中国学生和国外学生交流时用笔谈,一时还难用口语,这里的“君写爪”,就是指外国学生写拉丁文给他看。在这里学习过的中国教徒还有钟鸣仁、黄明沙、游文辉、崔保罗等,这些都是最早一批学习了西方哲学、神学、逻辑、科学和拉丁文的中国人。澳门从这时期起,拉丁文成为澳门多所学校的教育内容,这在中国教育史上留有记录。

《葡华辞典》中所呈现出的拉丁文

来到澳门的罗明坚(MicheleRuggieri,1543—1607)和利玛窦面临的第一个问题就是学习汉语。为了学好汉语,编制汉语-意大利语辞典就成为一件重要的事。这样中文和罗马拉丁字符的注音系统开始出现。

《葡华辞典》是罗明坚和利玛窦为学习汉语所编辑的第一部辞典,也是中国历史上第一部中文-欧洲语言词典,在辞典中每个汉字都标注了罗马字符的注音。

《宾主问答辞义》是附在辞典正文之前的散页部分,共九页,从第003至007页。全文没有一个汉字,只有罗马字母注音,是目前可知的第一份汉语注音会话体文献。文献标题“Pinciùventàssìgnì”,杨福绵将其定为《宾主问答辞义》。

在辞典的正文部分,每一个中文都有罗马字符注音和意大利文的注音。如果说《宾客问答辞义》只是拉丁文注音材料,那么辞典的正文部分则是罗马字符和中文的对照文献,在语言学上具有重要意义。关于《葡华辞典》的研究,学术界已经有初步的成果,这里只是展示出这部辞典和拉丁语的关系,深入研究不在这里展开。

以佛教经文为教材的汉语学习文献

1993年笔者在原北京图书馆发现一份署名利玛窦的《中国天主教教义》的文献,在此以前在中文文献中未有任何人对此做过报道和研究。为确定这篇文献的内容,1998年秋我同美国的魏若望(JohnW.Witek)先生共同在北京图书馆对该文献做初步研究。1999年北京图书馆出版社出版了任继愈先生主编的《中国国家图书馆古籍珍品图录》,第216页公布该文献的书影,并注明为利玛窦所撰。

这篇文献是用三种形式书写:中文,拉丁文和拉汉对照。从语言学上,拉汉对照最有学术意义。

从文献“五八八春”的字样看,中国国家图书馆编目时将其确定为“1588年”是正确的。笔者也请教过一些佛教的专家,他们也认为“588春”应该指的是“1588年”。如果这个前提成立,1587年8月因罗明坚在广西传教不顺利,孟三德返回澳门,1588年1月罗明坚也返回澳门,此时留在肇庆的只有利玛窦和麦安东两人。因该文献字迹与利玛窦不符,这样麦安东是该文献的作者可能性最大。文献的写作地点是肇庆,因他和利玛窦在1589年8月才离开肇庆,前往韶州。

《程氏墨苑》与《西字奇迹》

利玛窦在北京时应程大约之邀,在其《程氏墨苑》一书中加入拉丁字体。1605年利玛窦在北京刻印的《西字奇迹》,在书中将拉丁文与中文对照。

《程氏墨苑》是图文并茂,利玛窦的《西字奇迹》则是拉汉对照。《西字奇迹》是中国历史第一份公开出版的拉汉对照文献,也成为新中国汉语拼音材料的第一篇,在汉语拼音史上具有重要的学术意义。

《西儒耳目资》

如果说《西字奇迹》只是利玛窦出版的一本拉汉对照的书,那么《西儒耳目资》则是拉丁文注音对中国语言学发展产生重大影响的书。这本书是法国来华传教士为帮助新来华的传教士学习汉语而编著出版的,但在中国士人当中产生了重大的影响,明清之际的刘献廷、方以智等都对这本书给予了高度的评价。

从《葡华辞典》到《西儒耳目资》,入华耶稣会士完成了用拉丁字母拼读方案的制定,“《西儒耳目资》是一部具有划时代意义的著作”,罗常培先生把从利玛窦到金尼阁的努力称为“利-金方案”,并认为这一方案对中国音韵学有三大贡献:“第一,借用罗马字母作为拼音的符号,使后人对于音韵学的研究,可以执简驭繁;第二,可以依据‘利-金方案’所提供的材料来确定明末‘官话’的音值;第三,自从利玛窦、金尼阁用罗马字标注汉音,方以智、杨选杞、刘献廷受到了他们的启示,遂给中国音韵学的研究,开辟出一条新路径。”

二、清中前期拉丁语在中国

《尼布楚条约》

中国与俄罗斯所签署的《尼布楚条约》是清朝政府最早与欧洲国家签署的一个平等的条约,这个条约是用拉丁文签署的,为了签署这个条约康熙帝派葡萄牙来华耶稣会士徐日昇(ThomasPereira,1645—1708)、法国来华耶稣会士张诚(Jean FrancoisGerbillon,1654—1707)参加了谈判。“由于中国人和俄国人之间没有通用的交流语言,因此这两位耶稣会士担任翻译。俄国谈判代表懂得拉丁文,两位耶稣会士当然也懂得这种语言。”

这是拉丁文在中国外交史上第一次作为外交语言出现,正是耶稣会士熟练的拉丁文和满文与中文能力,对这次和约的签订发挥了重要的作用。在以后几年,“1685年莫斯科还接到康熙皇帝的几封信,新的内容是是一些不满的话和新的和平建议。在中文本之外附有拉丁译本。”正是由于耶稣会士的积极表现,康熙帝在1692年3月22日发布的对天主教的容教令中,允许天主教在中国自由传教。

拉丁文第一次正式出现在中国官方文书中是康熙二十七年(1688)。《熙朝定案》中记载:“康熙二十七年三月十三日理藩援奉旨:朕看所用西洋人真实而悫可信,罗刹着徐日昇去,会喇第诺文字,其文妥当,汝等也行移文,往说罗刹。”康熙四十四年(1705),大学士等上奏有关俄罗斯贸易时提到语言,康熙帝说“此乃喇提诺,托多乌祖克、鄂罗斯三种文也。外国之文,亦有三十六字母者,亦有三十字、五十字母者,朕交喇嘛详考之,其来源与中国同,但不分声、上声、去声,而尚有入声,其两字合音者生甚明。……中国所有之字,外国亦有之,特不全耳”。由于中俄交涉边界问题,传教士张诚和徐日昇精通拉丁文,此事在中国多种文献中有记载,例如《东华录》《朔方备乘》等。钱良择《出塞记略》中说:“其俗奉天主教,文移俱用蜡谛诺字,蜡谛诺者,即今中国所传西洋字也,大抵风尚与西洋国不远,故遣使时皇上特命西洋二臣同行。”

此说明,在清初期,拉丁文在中国扮演着重要的外交角色。由于这个重要作用,拉丁文作为一种语言也渐渐被文人所知。

开设拉丁文班

在中国内地第一次正式开办拉丁文班是在康熙年间。由于和俄罗斯的关系,康熙在原来的俄罗斯馆中开设拉丁文班,招收满族子弟来学习拉丁文。费赖之(AloysiusSiebenrock,1833—1891)在巴多明(DominiqueParrenin,1665—1741)的传记中写道:“中、俄两国往来公文函件常由多明翻译。中国为办理中俄交涉,设置一翻译馆,招收满人子弟,研究拉丁文字,命多明主馆事。……宋君荣神父在1732年6月13日致苏熙业神父书云:‘拉丁课颇有进展;有馆生数人,说拉丁语尚属流利。’”

关于开办这个拉丁文班的中文文献尚未找到,但最近在第一历史档案馆所做的“16—18世纪中外‘丝绸之路’历史文献档案展”中有一件十分珍贵的文献《乾隆八年(1743年)庄亲王允禄关于裁退西洋拉丁文学校的奏折》,这个奏折说明,在传教士推动下,由清政府支持的拉丁文班是存在的。这是中国政府所创办的第一所拉丁文学校。

本文研究截止到乾隆年间,晚清后情况发生了变化,特别是1840年鸦片战争后,西方列强用武力打开中国的大门,西方宗教伴随着西方各国列强再次进入中国,教会大学的兴起,使中国的拉丁语教育进入它的第二个阶段。这待以后继续研究。

三、拉丁汉学是中西文化交流史研究的重要内容

地理大发现后,全球化开始了它的第一个阶段。传教士入华开启了“西学东渐”和“中学西传”的序幕,从此在中国和欧洲的思想和知识体系中拉丁语开始扮演重要的角色,乃至我们如果不了解这一点就搞不清今天中国和欧洲之间的文化关系,就无法了解中国明清之际以来的真实历史。在此期间,来华的传教士们用中文和拉丁文等欧洲语言写下了数量巨大的历史文献和学术著作,建立了一门新的学问,我将其称为“拉丁汉学”。

拉丁汉学的中文形态

入华的传教士在中国期间写下的中国著作,大约有1300部。例如利玛窦的《天主实义》《畸人十篇》等,他和徐光启还从拉丁文翻译了《几何原本》。梁启超在《中国近三百年学术史》中说:

“明末有一场大公案,为中国学术史上应该大笔特书者,曰:欧洲历算学之输入。先是马丁·路得既创新教,罗马旧教在欧洲大受打击,于是有所谓‘耶稣会’者起,想从旧教内部改革振作。他的计划是要传教海外,中国及美洲实为其最主要之目的地。于是利马窦、庞迪我、熊三拔、龙华民、邓玉函、阳玛诺、罗雅谷、艾儒略、汤若望等,自万历末年至天启、崇祯间先后入中国。……所行‘大统历’,循元郭守敬‘授时历’之旧,错谬很多。万历末年,朱世堉、邢云路先后上疏指出他的错处,请重为厘正。……要而言之,中国知识线和外国知识线相接触,晋唐间的佛学为第一次,明末的历算学便是第二次。中国元代时和阿拉伯文化有接触,但影响不大。在这种新环境之下,学界空气,当然变换,后此清朝一代学者,对于历算学都有兴味,而且最喜欢谈经世致用之学,大概受利、徐诸人影响不小。”

梁公这段论述有两点十分重要:其一,明清之际的中西文化交流是继佛教传入中国后,中华文明与外部世界知识最重要的一次接触。他从中国历史的角度给明清之际的中西文化交流史定位,对其评价的视野与高度都是前所未有的;其二,对传教士与文人所合作翻译的“西学汉籍”给予了高度的评价,认为是“字字精金美玉,为千古不朽之作”。

来华传教士和中国士大夫所写下的关于西学的著作约1300部之多,其中大量的著作是从拉丁文翻译和编译成中文的,这批文献能从拉丁文和中文两个角度展开翻译学研究,从文化史、宗教史角度开展研究的人很少。目前经过七年努力,我们已经把这批文献复制回中国,这是一个亟待开启的学术领域。能否深入展开这些文献的研究,拉丁文能否熟练掌握,教会史、欧洲中世纪历史、明清之际历史是否有基础成为关键,我将这一领域研究称为拉丁汉学的第一部分。

例如,来华耶稣会士傅凡济和晚明大儒李之藻合作翻译了亚里士多德逻辑学的教材,《亚里士多德辩证法大全疏解》(Commentarii Collegio Coimbricensise Societate Iesu: InUniversam DialecticamAristotelis),汉语译名为《名理探》(The Investigation of the Patternsand Names)。李之藻是第一次遇到这样的知识,翻译起来很困难。Logica(logic,英文)他翻译成“理辩”;universalis(universal,英文)他翻译成“公”;现代逻辑学的“属”,他翻译成“宗”,如此等等。这里只是举个例子,直到今天学术界仍未彻底理清从晚明后西学知识形成的机制,西学词汇和很多学科概念变迁的历史。

马西尼、沈国威、黄兴涛等学者开始注意日语对近代中文词汇的影响,实际上西学在整个东亚的传播和流变要复杂得多。利玛窦等人的书也传到日本与韩国,哪些是在日本产生的,哪些是从中国流传到日本又返回中国的,至今没有人说得清楚。要说清楚就要从晚明的西学著作研究开始,从拉丁文西学书翻译成中文开始。

拉丁汉学研究的第二部分就是,来华传教士先后以拉丁文、葡萄牙文、西班牙文、法文写作的文献有几百部之多,而留下的传教报告、教内通信有近千万字之多。

这些传教士生活在中国各地,他们要写信,要写年报,这些文献中的内容许多是中文文献中没有的,例如《耶稣会在亚洲》(JesuíitasnaÁsia),这份档案中记载了大量重要的历史文献,然而这只是用拉丁文所记载的文献的一角。如果推进中国近代史的研究,必须尽快摸清外文文献的基本情况,其中包括拉丁文文献。唯有此才能推进中国近代历史、文化和思想的研究。这说明从晚明后我们中国的学问和知识已经开始全球化,这样才能看出学问的生长点在哪里,才可以看出学习拉丁文之必须。

同时,这些来华传教士在礼仪之争中开始将中国古代文化的经典翻译成拉丁文、法文、西班牙文、意大利文、葡萄牙文等,关于中国历史的记载不再仅限于用中文写成,从而大大拓宽了中国历史研究的范围。这些著作北京外国语大学海外汉学研究中心开始翻译了一些,目前,我和麦克雷(MicheleFerrero)老师等几位同事一起在整理第一位来华的耶稣会士罗明坚的手稿和他的《四书》翻译。这项工作才刚刚开始,完全是学术界的一个空白,这批文献的整理出版不仅会改写中国明清史,也将改写欧洲近代历史,因为这些文献在西方也有着重大影响。

1500—1800年是全球化的初期,这个时期西方人不仅仅是发现了世界,同时也开始被这发现的世界所改变。尤其是当西方国家遇到中国,发现这是一个比它历史更为悠久、地域更为广阔的国家,如一些学者所说,“西方在北美发现的是土地,在东方发现的是文明”。这个时候来到中国的传教士虽然在宗教学上仍然恪守“中华归主”的理想,但对中国文明的态度并没有19世纪后那种欧洲中心主义的立场和观点。

这样一个基本判断在礼仪之争后,当来华的传教士纷纷把中国典籍翻译成拉丁文和西方各种文字在欧洲出版后,这些中国的经书在欧洲产生了意想不到的作用。例如,《中国哲学家孔子》被称为18世纪的《圣经》,对启蒙思想产生了重大的影响。尽管有“误读”,传教士们的翻译有自己的立场,但18世纪的中国热是实实在在的。欧洲人正是从这些被翻译成拉丁文的中国典籍中看到了一个不亚于欧洲文明,甚至发展程度高于欧洲文明的中国文明。正是通过耶稣会士的一系列汉学著作,中国文明的内在精神性价值展现在欧洲人面前。著名汉学家许理和说:“华耶稣会的研究早期(17和18世纪)是研究中西关系史上一段最令人陶醉的时期:这是中国和文艺复兴之后的欧洲高层知识界的第一次接触和对话。”在莱布尼茨、伏尔泰、培尔等欧洲思想家那里我们都可以找到中国思想的因素。

“中国对于这个时代欧洲的思想、政治和科学思想的变化绝非置之度外。中国的政治制度、经济、占统治地位的哲学观念及其技术的例证强有力地影响了欧洲,向它提供了一种宝贵的贡献。”《中国哲学家孔子》《耶稣会中国书简集》为代表的这些早期传教士汉学的翻译和著作“它们在整整一个世纪期间吸引了知识界,不仅仅向他们提供了一些具有异国情调的冒险活动,而且还提供了一种形象和思想库。欧洲发现了它不是世界的中心……耶稣会士书简就如同其他许多游记一样,广泛地推动了旧制度的崩溃,在西方那已处于危机的思想中发展了相对的意义。勒蒂夫甚至还得以写道,这些书简‘甚至部分地造就了18世纪的人类精神面貌’”。

在这个意义上如果不研究在欧洲出版的关于中国的书,不研究中国典籍通过拉丁文翻译后在欧洲出版所产生的影响,我们无法真正地研究好欧洲的思想文化史。

拉丁汉学的这两个方面都具有重要的学术意义,这两个方面都是在世界范围内研究的难点。在全球化的今天,在中国学术走向世界的今天,不仅仅要学好拉丁文,而且要进一步研究好拉丁汉学,为中国学术和欧洲学术的发展做出贡献。

本版主要内容

- 简议拉丁语在中国(1594—1743)张西平2019-03-18